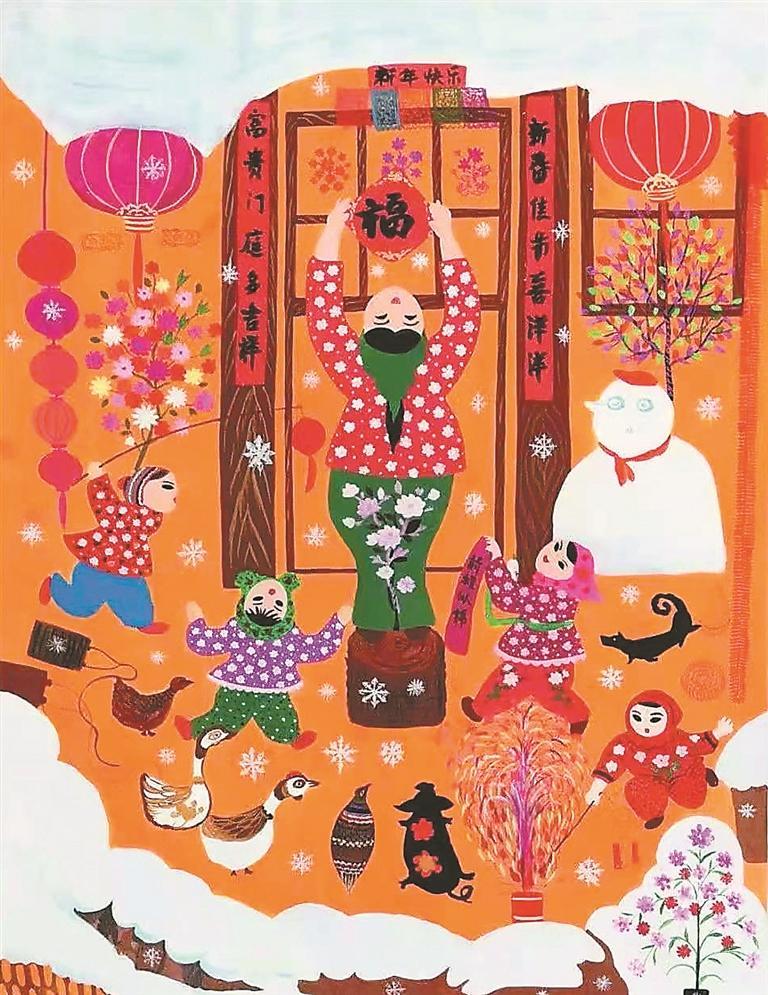

《福到家门》 农民画 杨国权

马年驰骋而来,关心马文化的人也多了起来。

马在十二生肖中排名第七,对应十二地支中的“午”,彼时草木繁盛、生机盎然,马常驰骋嘶鸣,故得名“午马”。在中华文脉中,马地位尊崇,具有一系列的象征和寓意,它是黄河的精灵,是中华儿女的化身,代表了华夏民族的精神风貌。

甲骨文里的“马”字,画的是马头高昂、四蹄腾跃之态。《诗经》里写“老马反为驹,不顾其后”,说的是老马护着小马,连身后的危险都顾不上。秦始皇陵里的铜车马,马首微扬,鬃毛如流云,为“国之重器”。唐太宗的昭陵六骏,每匹马都刻着赫赫战功。“马者,甲兵之本,国之大用”,其“知主、忠主、助主”的品格,早已融进了中国人的骨血。

民俗里的马多了几分烟火气。年画“马上封侯”里,一匹红马驮着猴子,讨的是世俗的吉利;剪纸“马踏飞燕”中,马蹄轻掠燕背,藏的是巧匠的慧心。

我国各民族与马的缘分浸在骨子里。哈萨克族的“姑娘追”,小伙子策马在前,姑娘扬鞭在后,马背上的追逐藏着最热烈的情意;蒙古族的那达慕大会的赛马,骑手们身着彩袍,马鬃系着红绸,一声令下,万马奔腾如疾风掠过草原,大地震颤,那是草原儿女对速度与力量的礼赞;藏族的“马帮”曾是雪域高原的生命线,马背上驮着茶叶、盐巴,在茶马古道上踏出深深的蹄窝,马铃铛声穿透风雪,连起了山外的世界,马成了连接天地与人心的使者。

说起黑龙江,马的故事更接地气。北大荒开发时期,转业官兵们进荒原,马是最重要的“交通工具”,也是最靠谱的“战友”。1947年6月13日,先辈们在尚志市一面坡开垦第一个农场时,从阿城糖厂买来了11匹役马、三台胶轮车。1954年冬天,二九一团从虎林二道山里往回拉木材,每趟往返60公里,用的就是马拉爬犁。1955年9月,杨华带领的北京青年志愿垦荒队60名队员到达北大荒,他们开荒用的八副犁杖也是用60多匹马拉的。1956年建场的哈拉海农场,当年就是军马场,最多时存栏4000多匹。老一辈北大荒人,住在“马架子”里,点着马灯,度过了难忘的岁月。马在北大荒开发建设的历史上,也立下了汗马功劳。

望向世界,马的身影在不同文明中闪耀:古希腊神话中的天马,双翼掠过云端时,马蹄踏过的地方会涌出灵感的清泉;北欧神话里的八足神驹,能踏过火焰与海洋,承载着人类对未知世界的想象;阿拉伯的“汗血宝马”,奔跑时仿佛一道赤色闪电,在沙漠中驮着商队穿越绿洲与戈壁,成了勇气与耐力的象征。

而在中国,马是力量与速度的化身、进取与开拓的象征,更是忠诚的伙伴与吉祥的符号。从古代征战中的战马到丝绸之路的商旅驼马,马代表着勇往直前、闯荡天下的勇气,蕴含着对建功立业的向往,如“马到成功”寄托着对事业顺遂的期盼,“千里马”常用来比喻才华出众、能力超群的人。在文学作品与民间传说中,马常被塑造成通人性、共患难的形象,如关羽的赤兔马,象征着不离不弃的忠诚,是人类信赖的伙伴。马在民间还是吉祥与文化符号:作为十二生肖之一,马寓意吉祥,“龙马精神”体现刚健进取的民族精神。

文人笔下的马性情万千。杜甫写“竹批双耳峻,风入四蹄轻”,那是神骏的清贵;李贺吟“向前敲瘦骨,犹自带铜声”,那是老骥的傲骨。最难忘的是徐悲鸿《奔马图》中的马,泼墨如飞瀑,鬃毛似火焰,一匹匹从宣纸里奔出来,带着不屈的野性,仿佛要挣脱笔墨的束缚,奔向辽阔的远方。

想起马,我眼前总会浮现出北大荒的雪原:一匹老马站在雪地里,鼻孔喷出白气,睫毛上结着霜花,却依旧抬着头,望着远方的地平线。

新的一年,愿大家都像中央广播电视总台2026年春节联欢晚会主题一样:骐骥驰骋,势不可挡。眼里有远方,脚下有力量,一起往前奔。