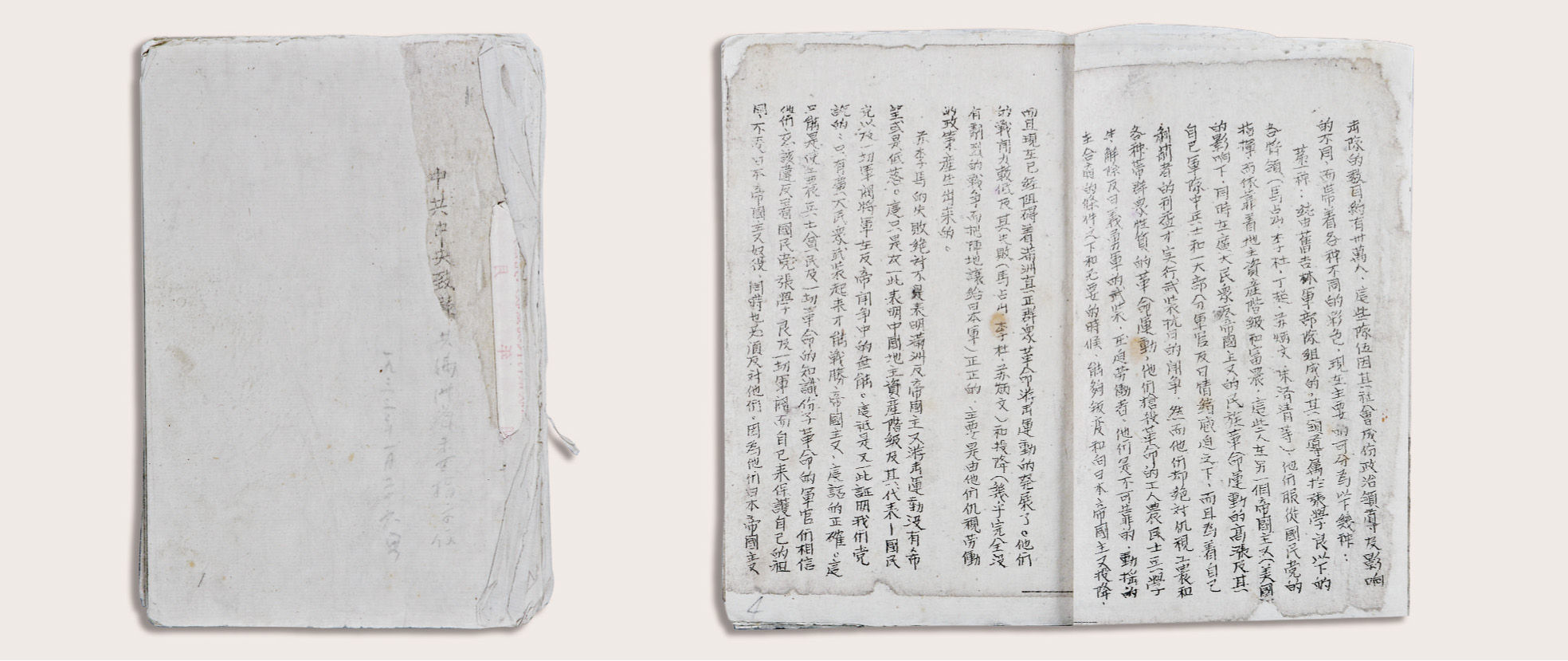

《一·二六指示信》。图片由东北烈士纪念馆提供

□本报记者 李淅

在东北烈士纪念馆的档案里,几张泛黄的纸页静默无声,却字字千钧。《一·二六指示信》《八一宣言》《东北抗日联军统一军队建制宣言》——这些诞生于抗战硝烟中的纲领性文件,见证了中国共产党在民族存亡的至暗时刻,以远见卓识与钢铁意志,汇聚起不屈的洪流,挺立起东北抗日联军这根永不弯曲的民族脊梁,书写了中华民族救亡图存的伟大历史。

九一八事变后,山河破碎,东北沦陷,抗日怒潮风起云涌。1932年后,中共满洲省委领导创建了10多支东北反日游击队。然而斗争初期,受当时“左”倾路线影响,未能充分联合各方力量,反日斗争一度受挫。1933年1月26日,中共驻共产国际代表团以中共中央名义发出《中共中央给满洲各级党部及全体党员的信》(简称《一·二六指示信》),明确提出党在东北建立反日民族统一战线的策略方针,使东北的抗日政策发生了转折性的变化,有力地推动了东北抗日斗争形势的发展。

统一战线方针的确立,为东北抗日武装力量的整合与壮大奠定了坚实的政治基础。从1933年9月到1936年初,东北人民革命军7个军相继成立,游击区也扩大到40余县。人民革命军经常联合义勇军、反日山林队等其他抗日武装共同作战,并先后成立了一些地区性的“抗日联合军指挥部”。东北抗日民族统一战线的初步形成,有力地推动了东北地区以共产党为核心的抗日游击战争的发展。

随着日本帝国主义向华北进一步扩张,中华民族危机空前严重。1935年8月1日,中共驻共产国际代表团以中华苏维埃政府和中共中央的名义,发表《为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),号召停止内战,一致抗日,并提出组织全国统一的国防政府和抗日联军的主张,进一步推动了东北抗日斗争的发展和东北地区抗日民族统一战线的建立,促进了东北抗日联军的建立。其影响如燎原之火,迅速席卷全国。

在此精神指引下,东北大地上的抗日力量加速汇聚。1936年2月20日,中共驻共产国际代表团以杨靖宇、王德泰、赵尚志、李延禄、周保中、谢文东和汤原、海伦游击队的名义发表了《东北抗日联军统一军队建制宣言》。一个具有划时代意义的武装力量——东北抗日联军宣告诞生。

东北抗日联军将中国共产党领导下的东北人民革命军及各抗日义勇军、山林队等武装力量统一整编。至1937年10月,东北抗联共组建起11个军3万余人,成为东北抗日战场上最核心、最坚强的武装力量。这一壮举,是中国共产党抗日民族统一战线政策在东北最直接、最光辉的实践成果,标志着分散的抗日武装终于凝聚成一支号令统一、协同作战的钢铁之师。

在中国共产党的坚强领导下,依托南满、北满、吉东三个省委的组织堡垒,杨靖宇、魏拯民、赵尚志、李兆麟、周保中等东北抗联将领率领部队英勇作战。他们纵横于白山黑水,驰骋在林海雪原,一次次粉碎敌人的残酷“讨伐”,令日本侵略者闻风丧胆,给日伪统治以极大打击。全面抗战爆发后,东北抗日联军更为活跃,各部协同作战,奋勇出击,牵制日军大批兵力不能入关南下,有力配合和支援了全国抗战。

1938年以后,由于日伪军重兵围剿,强化推行“集团部落”政策来隔绝抗联与群众的联系,使抗联部队给养极度匮乏,加之东北零下三四十度严寒的自然环境,东北抗日斗争进入极端艰难时期。部队所需的粮食、子弹、布匹等,往往都要经过激烈的战斗,用生命和鲜血的代价从敌人手中获取。据《中国抗日战争军事史料丛书:东北抗日联军》(解放军出版社)记载,仅1939年冬至1940年春的日伪“大讨伐”,抗联部队就损失惨重,许多部队减员过半。面对如此严峻的考验,抗联将士们以坚定的信念和顽强意志坚持战斗,用生命践行着对党的无限忠诚。

回望那段烽火连天的岁月,东北抗日统一战线的成功构建与东北抗日联军的辉煌建立,是中国共产党在民族危亡关头,以卓越的政治智慧和宏大的战略视野,领导东北人民独立自主开展武装抗日、践行全民族统一战线的光辉起点。东北抗日联军的斗争,书写了十四年抗战艰苦卓绝、可歌可泣的悲壮篇章,铸就了以“忠诚于党的坚定信念、勇赴国难的民族大义、血战到底的英雄气概”为内涵的伟大东北抗联精神。

抗联的丰碑,由铁血丹心浇铸而成,早已融入中华民族的精神血脉。今天,当我们凝视那些泛黄的历史文献,那白山黑水间凝聚的信念之光依然清晰可见。它时刻昭示着我们,在国家危难之际,唯有团结一致、不畏牺牲、坚韧不拔,才能捍卫民族尊严,赢得最终胜利。这份精神遗产,值得永远铭记、传承和弘扬。