1941年1月29日,寒葱河子枪声撕裂了东北的寒冬。东北抗日联军第十军军长汪雅臣,身中数弹,倒在了九十五顶子山的血泊中。面对蜂拥而上的日伪军,他痛斥不止,直至生命最后一息。敌人割下他的头颅请功,却无法割断人民对这位抗日英雄的永恒记忆。

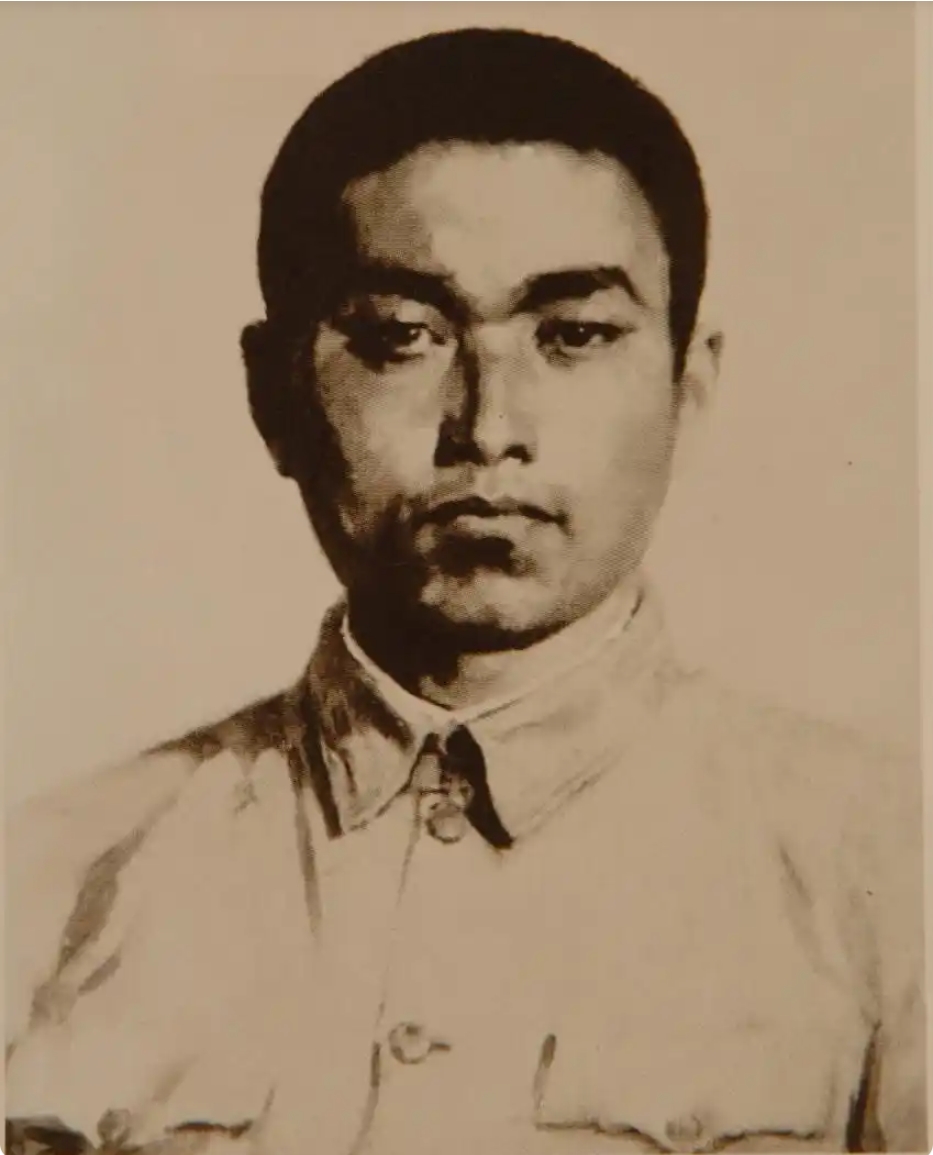

汪雅臣

汪雅臣,又名王景龙,山东蓬莱人。13岁父母双亡,流落五常县给地主放猪、当伐木工,后因不堪欺压加入“东双胜”,报号“双龙”。九一八事变后,不甘为奴的汪雅臣毅然串联爱国青年携枪出走,重举“双龙”抗日旗。1932年冬,当“东双胜”首领再次下山绑票残害百姓时,汪雅臣果断率队回山将其逮捕,在群众大会上宣布其罪行并枪决,为民除害。“东双胜”余部自此追随汪雅臣走上抗日正途。

从草莽到革命者抗日大旗的擎起

1933年春,汪雅臣目睹伪军刘营长假借会盟、阴谋吞并其他抗日武装的诡计。在识破其伏击意图后,他连夜投奔实力较强的宋德林队,所部被编为第四支队。次年春,得知赵尚志在珠河建立联合军指挥部后,汪雅臣深受鼓舞,在五常尖山子召集各山林队首领,效仿组建联合抗日武装。他慷慨陈词:“东北已被日寇占领,赵尚志在珠河干起来了,我们也要干!”与会者一致推举他为“反满抗日救国义勇军”首领,队伍达700余人。

1935年成为汪雅臣人生的转折点。4月末,他赴方正与抗联第三军军长赵尚志会面,并加入中国共产党。在珠河县委冯仲云、韩光等人影响下,他的抗日信念更加坚定。同年春,吉林伪军教导队及四河川伪军百余人相继哗变投奔,队伍迅速壮大。

1936年初,在中共珠河县委主持下,汪雅臣部于四合台正式改编为东北人民革命军第八军,他任军长。同年9月,根据联军会议决定,第八军改称东北抗日联军第十军,汪雅臣仍任军长,兵力发展至千余人。

孤军浴血第十军的顽强奋战

1937年夏,日军严密封锁下,第十军弹药告罄。汪雅臣孤身化装潜入伪军邓旅长驻地磨石顶子,以赤诚之心说服邓旅长停止对抗联进攻,枪口一致对外。同年6月,邓旅被迫配合日军“讨伐”时,在北沟河套故意朝天开枪,并将六七箱子弹遗弃给被围的第十军,助其专攻日军。这种由汪雅臣统战工作促成的微妙关系,成为抗敌特殊一景。

汪雅臣足智多谋,常以奇袭制胜。1939年,他率百余名战士突袭山河屯伪山林警察队,缴械后换上伪警服装,大摇大摆进入山河屯街内,以“剿匪”协商为名拜访日军守备队。席间枪响,第十军战士瞬间控制日军,一举缴获敌仓库大批物资。同年6月,他身着伪军团长服装率300余名同样伪装的战士行军,途中与日伪混合“讨伐”队相遇。汪雅臣沉着应对,借休整之机突然下令包围敌人,高喊“中国人不打中国人”,全歼几十名日军。

汪雅臣视军纪如生命。为减轻百姓负担,他率战士在深山开荒种粮种烟,并常派战士下山帮群众干活。军民鱼水深情,成为第十军在绝境中坚持的根基。

血染青山最后的抗争与不朽丰碑

1939年后,日军加紧“讨伐”封锁,抗联斗争陷入极端困难。第十军奉命化整为零,遣散大部人员,军部仅余49人坚持在九十五顶子山活动。1940年冬,负责采购越冬物资的办事员郭珍携巨款叛变,引来了灭顶之灾。

1941年1月28日(正月初二)夜,叛徒郭珍引日军梶田队长率部突袭。29日凌晨,敌军分三路围攻第十军石头亮子宿营地。汪雅臣临危不惧,命副军长张忠喜率主力抢占东南山头突围,自己带少数战士在西山阻击。张忠喜部在慢坡地带遭预伏伪军王文富、季运祥部居高临下扫射,除个别人冲出,副军长以下二十余人全部壮烈牺牲。

汪雅臣闻东南枪声稀疏,欲分兵支援。激战中,他胸部腿部中弹,跌落山下。被俘后,被敌抬至贾家沟时壮烈牺牲,年仅30岁。残暴的敌人割下他的头颅“示众”请功。群众被逼认尸时无人指认,但脸上泪水道出真相:他们心中的英雄从未离去。

抗战胜利后,蛤蜊河子更名为“双龙”村。1948年,汪雅臣遗首在五常县被重新发现。1955年,哈尔滨市举行公祭,将军忠骨安葬于哈尔滨烈士陵园。

从放猪娃到土匪“双龙”,从抗日义勇军首领到抗联第十军军长,汪雅臣在黑土地上完成了生命的淬炼与升华。他牺牲处,白雪曾浸透英雄血;他战斗过,青山至今回荡壮士歌。汪雅臣的名字,与杨靖宇、赵尚志等抗联英烈一同,永远铭刻在中华民族抵御外侮的巍峨丰碑之上,其传奇故事,至今仍在白山黑水间被人民深情传颂。

(图片来源于《黑土地上的光辉旗帜——中共黑龙江党史人物传选编本》)

记者:付宇