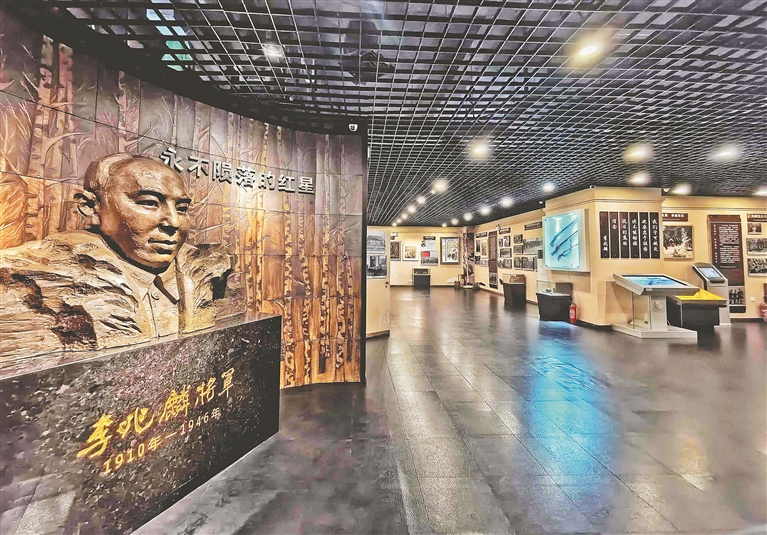

李兆麟将军纪念馆。本报记者 蒋国红摄

□本报记者 马智博

在哈尔滨这座城市,“兆麟”二字早已超越一个普通名字的范畴,成为镌刻在人们心中的精神符号。兆麟公园、李兆麟将军纪念馆,这座城市用最持久的方式铭记着这位英雄。从辽阳乡村走出的热血青年,到威震北满的抗联将领;从《露营之歌》的创作者之一,到哈尔滨解放事业的奠基人;从36岁陨落的生命,到永恒的精神符号——李兆麟将军的人生轨迹,恰是东北抗日联军艰苦卓绝斗争的缩影。追寻这位民族英雄的足迹时,触摸的不仅是一段历史,更是一种穿越时空的精神力量。

哈尔滨的夏日,兆麟街上行人如织。88号门前,喧嚣戛然而止——这里是李兆麟将军纪念馆,一座承载着民族记忆的精神殿堂。2011年,哈尔滨市在李兆麟将军遇难地——道里区原水道街9号,现兆麟街88号,建立李兆麟将军纪念馆。这座纪念馆于2011年4月28日,哈尔滨解放65周年纪念日和中国共产党建党90周年前夕开馆,2019年重新布展。

步入馆内,李兆麟将军半身雕像目光如炬,仿佛穿透时空凝视着来访者。馆内的“永不陨落的红星”主题展以李兆麟的成长与革命经历为脉络,通过“少年立志 寻求救国救民之路”“重返家乡 走上武装抗日之路”“转战北满 创建珠河、汤旺河根据地”“艰苦岁月 率部西征”“野营整训 凯旋归来”“血沃北疆 精神永存”6个部分,以百余块展板和147件(套)珍贵历史文物,展示了李兆麟的壮丽人生和丰功伟绩。

“在东北抗战的十四年中,李兆麟将军带领战士们浴血奋战,奋勇杀敌,为抗日战争的胜利作出突出贡献……”伴随着李兆麟将军纪念馆馆长孙盛文的介绍,一幅幅珍藏的图片、一件件承载着历史记忆的实物依次铺陈开来,那段艰苦卓绝的抗战历程仿若重现眼前。

在纪念馆内,一张书箱板的照片十分醒目,“板上面李兆麟将军刻下的‘运思出奇,横扫千军’八个大字,充分彰显了他为民族解放事业效力的宏远志向。”孙盛文说。纪念馆中陈列着抗联部队曾使用的子弹、手枪等文物,虽已锈迹斑斑,却仿佛能让参观者穿越时空,看到李兆麟在冰天雪地中谋划奇袭的身影。这些沉默的物件背后,隐藏着无数可歌可泣的英雄故事。其中,一个看似普通的衣物箱尤为珍贵——它是李兆麟生前使用过的物品,由其家人亲自捐赠给纪念馆,承载着历史的重量与革命者的精神。

在西征的艰苦岁月里,李兆麟和他的战友们共同创作了著名的革命歌曲《露营之歌》。如今,这段激昂的歌词通过幻影成像技术,生动投射在纪念馆的墙壁上,让历史的声音震撼着每一位观者的心灵。

“我们宁可饿死,也要忠于祖国,决不能动摇抗日到底的信念!”李兆麟的生平事迹和掷地有声的豪言壮语,令每一位参观者为之动容,热血沸腾。采访中,不时有市民和游客前来参观。他们驻足凝视,背影专注而肃穆,在每一张泛黄的照片、每一份珍贵的史料中,感受那段烽火岁月中的信仰与坚守。

走出纪念馆,沿兆麟街北行约500米,便来到兆麟公园。兆麟公园始建于1906年,曾名董事会花园、道里公园等,1946年更名为兆麟公园。

李兆麟,1932年加入中国共产党,九一八事变后担任东北抗日联军第三路军总指挥,成为中共北满省委主要领导人之一。抗战胜利后,他出任滨江省副省长、中苏友好协会会长等职,始终站在斗争最前沿。

1946年3月9日,李兆麟将军在道里区水道街9号不幸遇害。同年8月15日,哈尔滨人民为他建立纪念墓碑,碑上“民族英雄李兆麟将军之墓”十一个金色大字熠熠生辉,下方铜板镌刻着松江省政府主席冯仲云撰写的墓志。

如今,位于兆麟公园北侧的李兆麟将军墓碑,松柏环绕,庄严肃穆。墓前将军雕像巍然屹立,笔直的青松象征着抗日英雄的铮铮铁骨。兆麟公园负责人介绍,这里常年有市民自发献花祭奠,每逢清明时节,前来缅怀的群众更是络绎不绝。

采访时,公园内,散步的老人步履从容,嬉戏的孩童笑声清脆,拍照的游客记录美好——这幅温馨祥和的画面,或许正是当年抗联将士在冰天雪地中浴血奋战时,用生命憧憬的未来图景。