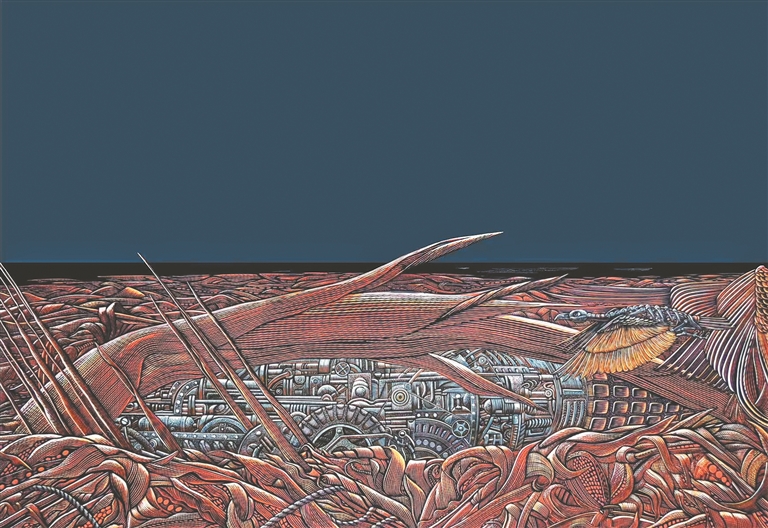

《田野中的工业行动》 版画 100×150cm 陈彦龙

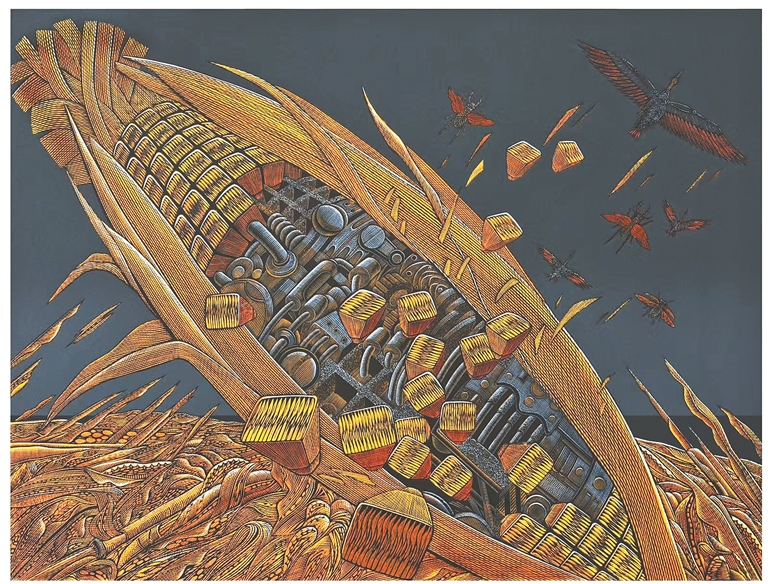

《掰开的苞谷2》 版画 62×80cm 陈彦龙

《后工业时代·突围》 版画 90×120cm 陈彦龙

东北的黑土地以其独特的文化积淀,在不同的时代背景下孕育出一批批具有深厚地域特质的艺术家,陈彦龙先生无疑是其中极具代表性的一位。他用四十余年的艺术实践,在画布与木板上构建了横亘于自然与人类文明之间的属于自己的精神家园。

陈彦龙的艺术生涯起步于上个世纪80年代,他原本是北大荒屯垦人的第二代,也是北大荒版画的第三代版画家,后来由于工作调动,他从三江平原的垦区来到松嫩平原的大庆油田,尽管空间和环境发生了转变,但他还是很快融入了新的生活,并开始以新的生活内容为主线进行创作。二十世纪80至90年代是一个社会急剧变革、艺术思潮风起云涌的时代。时移势易,在生活方式、技术条件、消费情景都变化如此巨大的境况下,他与黑龙江其他青年版画家一样,没有盲目追随西方现代主义的脚步,也没有固守传统写实的窠臼,而是从新一代垦荒人和石油人的角度出发,努力表现新时代的生产与生活。

纵观陈彦龙的创作历程,我们会发现他清晰的思考和实践轨迹。地域环境一直是他版画创作的根与魂:在北大荒垦区生活工作时期,农业景象——大地、麦田、拖拉机占据着画面中心;在大庆油田生活工作期间,工业符号——井架、机械、抽油机成为了创作主题。他作品的风格、观念及呈现方式,都有着独特的形式语言和精神内涵。

陈彦龙在不断的创新实践过程中,充分展现出更加自由、鲜明的视觉传达。《苞米·系列》是他的比较重要的作品系列,是农业与工业题材的碰撞交融,更是长期思考与研磨的成果。画面中的玉米并非传统农耕文明中丰饶的赞歌,而是被赋予了后工业时代的异化特质,冰冷犀利的金属质感替代了原本温润的金黄色泽。农作物自然的生长形态被机器的几何结构所取代,这种“非自然的自然物”构成了对现代人生存境遇的绝妙隐喻。艺术家通过这些变异的农业与工业符号,表达了工业化进程中人与自然的冲突。

后工业化时代,随着城市化和现代化的推进,传统的乡村生活方式和自然环境发生了巨大变化。这种变化引发了人们对往昔的怀念和对现状的迷茫,形成了挥之不去的乡愁。乡愁是一双温暖有力而无形的手,牵引着我们去回望那些渐渐远去的岁月与风景。

陈彦龙在农业文明的记忆与工业现实的碰撞中,找到了独属于自己的艺术语言。他刻刀下的乡愁具有独特的地域指向,集具象、抽象、意象多元融合的丰富性于一身,反映出艺术家与时俱进、锐意上进、勇于探索的开拓精神,为我们展现出丰富多彩的当代工业文明,开阔了瞭望当代工业生活的新视野。这种语言以符号的组合与重构为特征,在大工业与大自然的辩证关系中,探寻着人类生存的深层意义。

当许多艺术家沉迷于空洞形式或市场效应时,陈彦龙的思考和探索显得尤为珍贵。他始终保持着清醒与担当,用画笔与图像思考着后工业文明带来的机遇与挑战。他的作品像一面多棱镜,映照出这个时代的隐忧,也昭示对未来的期许,他既谱写一首后工业时代的田园诗,又在机器的轰鸣中吟唱着自己的乡愁。陈彦龙作品的视觉张力、时代气息、蓬勃活力不仅带给人视觉震撼,同时为新时代版画语言,开拓了属性分明的视觉体验,我们期待他坚实地走下去。