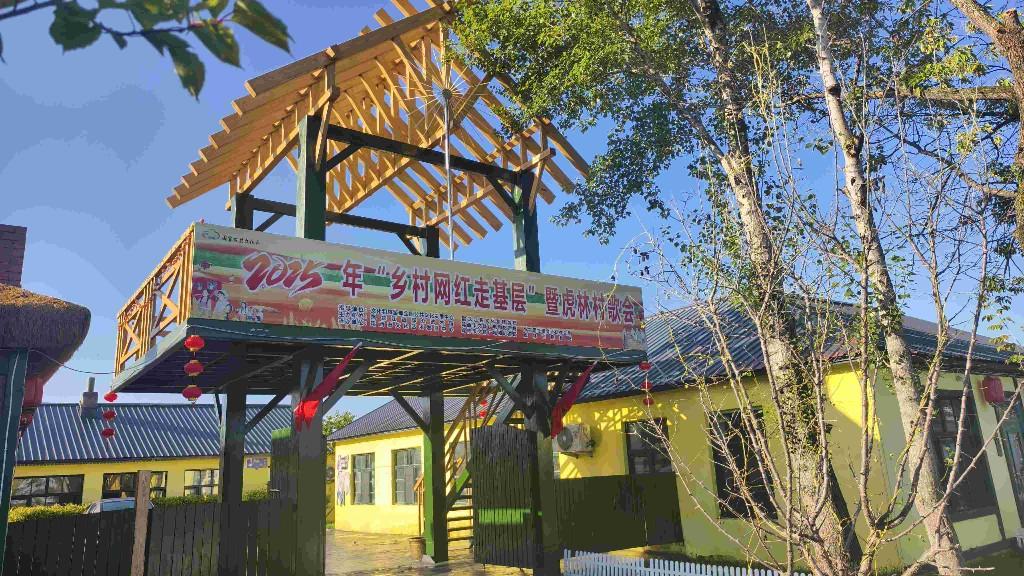

清晨,虎林市虎头镇虎头村雨过天晴,阳光洒在有彩绘的柏油街道上,晨练的游客们禁不住驻足打卡。村民时培彬正在清扫自家民宿庭院。民宿观景台在朝阳中格外醒目,院墙上绘着生动的卡通画。“再过一会儿就有客人来了,得把门口收拾利索了。”他笑着说这话时,眼角的皱纹舒展开来,“去年光民宿营业收入100多万。这放在以前想都不敢想。”

民宿

这个曾经寂静的边境村庄,如今已成为游客纷至沓来的旅游胜地。而在几百公里外的哈尔滨市呼兰区井堡村,又是另一番热闹景象——田间地头,村民们正认真地采摘豆角,忙碌中不时传来欢声笑语。“今天我干了5个小时,每小时能挣12元,今年在村子里摘豆角挣了8000多元钱了,给孙子交学费的钱准备得足足的。”村民张婶笑着对记者说。

村民摘豆角

9月,黑土地上的乡村振兴实践,随着即将丰收的喜悦多点开花,全省各地捷报频频,从农旅融合、特色产业到创新治理,奏响了一曲曲动人的乡村振兴“三重奏”。

农文旅融合,美丽乡村引客来

虎头村,我国东北角一个紧邻边境线的小村庄,如今已成为一条红色旅游路线上闪亮的明珠。虎头村的变化始于几年前。当地政府看准了这里丰富的旅游资源:虎头要塞博物馆、二战终结地纪念园、乌苏里江风光……一条条红色旅游线路被精心设计出来。“我们不仅要让村子美起来,还要让村民腰包鼓起来。”虎头村党支部书记刘润钦说。

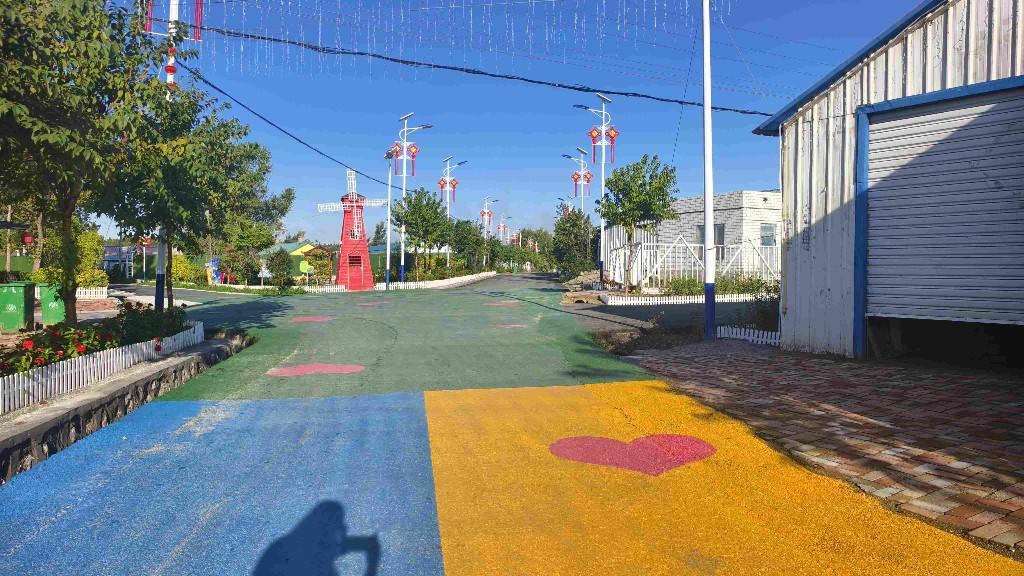

虎头村

走在虎头村,仿佛走进了一幅生动的田园画卷:柏油马路平整干净,路旁鲜花簇拥;具有朝鲜风情、东北特色的民宿院落错落有致;墙上绘着当地民俗彩绘,引得游客纷纷驻足拍照。2024年,村里成立了旅游公司,建起冰雪乐园,一个冬季就吸引游客3万余人次。

“现在年轻人都不愿意出去打工了。”正在打理民宿庭院的村民说,“村里机会多了,我儿子儿媳都回来开了农家乐,生意好着呢!”数据显示,2024年,虎头村集体收入达到234.88万元,农村居民人均可支配收入2.9万元,真正实现了“美丽资源”向“美丽经济”的转化。

东北方言文化墙

特色产业,小作物成就大事业

初秋,井堡村的豆角种植已进入采摘末期。清晨6点,田间地头就已热闹起来。村民们忙碌着,动作娴熟地采摘着最后几批豆角。“这批豆角收完,紧接着就要收白菜和香菜了。”村民李大娘一边麻利地摘着豆角一边说,“可别小看这豆角,我们这儿很多人靠着它打零工增收呢。”

丰收的豆角

井堡村党支部书记付广庆是乡亲们的主心骨,也是他们产业的引路人。他不仅自己规模种植,还带头成立经济合作社,推广“豆角+白菜”轮作模式,带动村民联合种植。“一个人富不算富,大家富才是真的富。”付广庆说着,顺手帮一位老人扛起一筐刚摘的豆角。

与此同时,在虎林市的各个村庄,另一种特色产业——刺五加种植正在悄然兴起。今年,虎林市以“小庭院、大产业”为核心,充分利用空闲土地大力发展刺五加庭院种植。在虎头村的一片庭院里,村民姜士华手里拿着已经晒干的刺五加根说:“这刺五加浑身都是宝贝,企业提供苗子,我们负责种,成熟了他们保底回收,到时候又是一笔不错的收入”。

刺五加

目前,虎林市已落实刺五加庭院种植面积4268亩,涉及84个行政村、1064户。通过“药企免费提供苗木、村民提供土地与管理”的合作模式,发展订单式种植,持续擦亮“中国刺五加名城”品牌。这种庭院经济不仅美化了农村环境,更成为农民增收的新途径。

创新治理,积分制激活内生动力

乡村振兴,不仅要产业兴旺,还要治理有效、乡风文明。井堡村推行的一项特别举措——“积分制”管理,正在激发村民参与乡村治理的热情。

“别看积分少,作用可大着呢。”村民王大爷拿着积分卡,笑呵呵地说,“现在大家主动参与垃圾分类、环境整治,都是为了让积分高一点。村里还给我们老年人交医保、惠民保,真是实实在在的好处。”

整治后的井堡村村貌

井堡村的积分制规定:每年给每户村民200积分基础分,根据参与村庄建设、遵守村规民约等情况加减分,积分可直接兑换分红。针对老龄化问题,村里还提供了一系列暖心服务:村两委人员每季度上门为老人办理社保认证,帮助充值智能水表、缴纳水电费,解决老年人的“智能鸿沟”。

井堡村村容

同样的治理智慧也体现在虎头村。村里将“红色传承、勤俭向善、团结奋进、守边兴村”融入村训,组建党员志愿服务队、巾帼环境整治队,常态化开展环境整治活动。“现在村里环境好了,大家的精气神也更足了。”虎头村村民刘大爷指着整洁的村容自豪地说。

文明实践站

夕阳西下,虎头村的红色党史馆在余晖中格外庄严,井堡村的豆角田里,村民们正收获着一天的劳作,而虎林市的刺五加种植基地里,农户们正在精心管护着这些“绿色黄金”。黑土地上的村庄,正以不同的方式演绎着乡村振兴的生动实践,农业正成为有奔头的产业,农民正成为有吸引力的职业,农村正成为安居乐业的美丽家园。

记者 宋晨曦