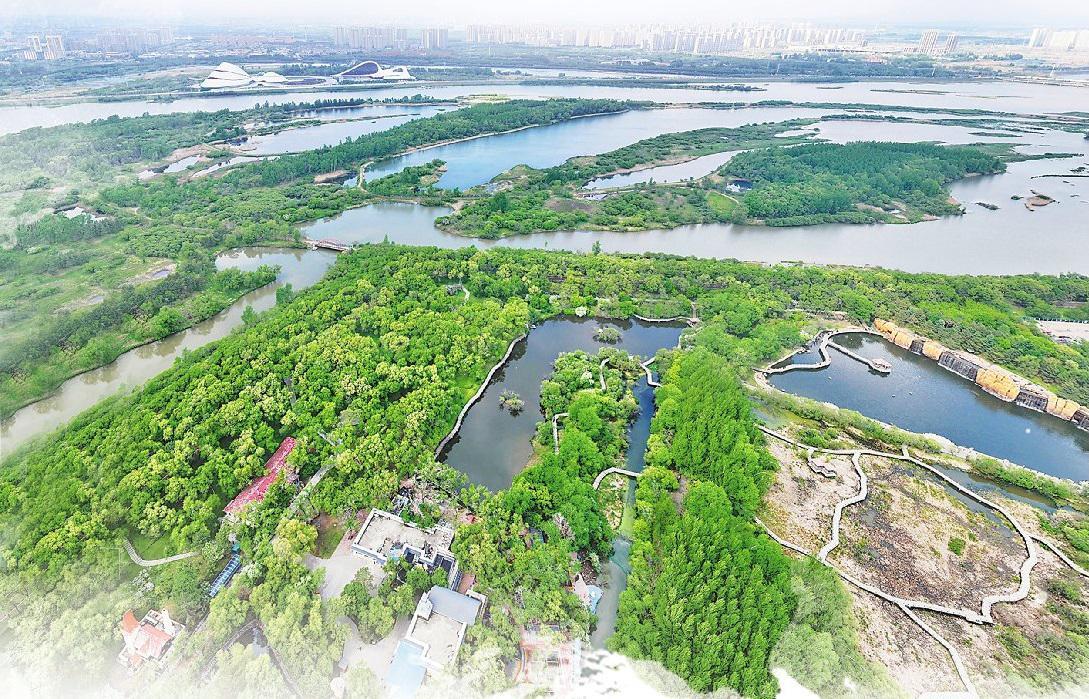

太阳岛外滩湿地全貌。本报资料片

丹顶鹤翩翩起舞于蓝天之下,成群的白琵鹭在湿地内飞翔、觅食,东方白鹳争抢着人工鸟巢,太阳岛湿地散发着“绿色天堂”的魅力……

远眺大小兴安岭,山峦叠嶂,林海浩瀚;俯瞰三江平原,兴凯湖、珍宝岛、七星河、洪河、嘟噜河星罗棋布……龙江大地群鸟翔集、天蓝水碧,举目满是“生态绿”,到处是人与自然和谐共生的美丽画卷,游客们沉醉于“北国好风光,美在黑龙江”的自然风光里。

近年来,省人大常委会深入贯彻习近平生态文明思想,充分发挥人大职能作用,围绕加快推进绿色龙江建设依法履职,助力打造“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”实践地,让绿色龙江发展底色更足、成色更靓。

织密生态安全屏障法治网

“我省经过多年治理水质虽然总体改善,但水生态环境保护面临的结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。”在省十四届人大常委会第六次会议上,省生态环境厅厅长刘伟作《黑龙江省水污染防治条例(草案)》说明时介绍,全省地表水部分支流水质较差,城市黑臭水体仍存在反弹风险,雨污分流待改造存量较大,亟须通过地方立法推动解决全省目前水生态环境问题。

在广泛征求意见,反复修改完善的基础上,省十四届人大常委会第八次会议表决通过该条例。条例明确坚持“山水林田湖草沙”系统治理理念,注重从污染防治向水环境、水资源、水生态“三水统筹”的治理思路转变;坚持多向发力,进一步明确各级责任承担者的职责和权限,形成协同联动“新格局”;坚持多点开花,强化排污口排查整治、污染源头管控、监测网络建设、生态环境损害赔偿等措施,建立常态长效“新机制”。

“省人大常委会深入贯彻落实党的二十大精神,针对我省影响水环境质量的难点问题,坚持问题导向和目标导向,深入总结生态文明体制改革、机构改革、垂直管理改革等成果,固化改革经验,形成一系列务实管用、运行高效的制度机制,为我省科学治污、精准治污、依法治污提供法治遵循,依法保护水生态、改善环境水污染防治。这充分表明省人大常委会通过法治保障推动‘绿色龙江’建设的决心和力度,展现了履职为民的责任担当。”省人大代表杨艳杰感慨地说。

森林集水库、钱库、粮库、碳库于一身,是宝贵的生态资源。黑龙江是森林资源大省。2021年,我省建立起省、市、县、乡、村五级林长制,实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担,让守住自然生态安全边界更有保障。

各级林长是“头雁”,对森林资源保护起到关键作用。全面推行林长制是践行习近平生态文明思想的重要举措,有必要通过立法予以规范和完善,实现从“有章可循”到“有法可依”。2024年12月17日,省十四届人大常委会第十九次会议表决通过《黑龙江省林长制条例》,明确实施林长制的十项工作任务,在保护和发展林草资源、五级林长的组织体系和责任、林长巡查和约谈整改制度、生态护林员管理和队伍建设等方面作出规定,解决了林草资源保护发展“谁来干?干什么”的问题,在法治轨道推动林长制走深走实、见行见效,以“林长制”促进“林长治”。

固体废物污染防治一头连着减污,一头连着降碳,是生态文明建设的重要内容,也是打好污染防治攻坚战的重要任务。

“近年来,我省采取有效措施对固体废物污染问题进行综合治理,成效较为明显,但固体废物污染问题在一些地区仍然存在,关系到人民群众的生命健康和生态环境安全。”省十四届人大二次会议上,哈尔滨代表团高广生等12位省人大代表联名提出了《关于加快制定〈黑龙江省固体废物污染环境防治条例〉的议案》。

省人大常委会高度重视固体废物污染环境防治条例的制定工作,将其列为2024年度立法工作计划年内提请审议项目。

2024年10月31日,《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》经省十四届人大常委会第十八次会议表决通过,自2025年1月1日起施行。条例短短48条,针对我省固废污染治理实际,量身定制精简实用、精准管用、精密好用的条款。

“我省制定本条例,是践行习近平生态文明思想、深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察我省期间重要讲话重要指示精神的具体举措。”省人大常委会法工委主任王双近表示,要依法加强固体废物污染环境防治,为精准科学依法治污提供有力法治保障。

从重新制定省河道管理条例,聚焦河道管理重点难点问题,有效保障防洪安全,改善河道生态环境,发挥江河湖泊的综合效益,推动生态文明建设;到制定全国首部农产品气候品质评价促进方面的省级地方性法规——《黑龙江省农产品气候品质评价促进条例》,擦亮寒地黑土、绿色有机金字招牌,赋予优质农产品“气候身份证”,促进农产品由“种得好”向“卖得好”转变……

省人大常委会聚焦生态安全和建好建强北方生态安全屏障,生态环保法规体系不断完善,立法之路越走越宽。

在保护中发展 发展中保护

最好的生态,必须要用最严格制度、最严密法治加以保护。

省人大常委会深入贯彻落实党中央决策部署和省委工作要求,积极指导设区的市开展立法,不断提高设区的市立法质量,确保立法“不抵触、有特色、可操作”。

回望我省设区的市立法之路,在省人大常委会指导下,12个市人大常委会回应群众美好新期盼,开展创制性立法,设置特色条款,通过“小切口”“小快灵”,织就重保护、谋发展的坚实屏障,共同答好绿水青山法治答卷。

东宁黑木耳入选2024年国家级地理标志保护工程实施名单,海林猴头菇品牌价值突破10亿元,穆棱双孢菇远销海外……

近年来,牡丹江市食用菌栽培规模稳定保持在23亿袋,食用菌总产量约占全省三分之一、全国3%。经过几十年的发展,食用菌产业已经成为全市拉动农业增效和促进农民增收的支柱产业。随着食用菌产业不断发展壮大,大量的废弃食用菌菌包已成为影响当地经济社会高质量发展的污染源。

2024年6月29日,省十四届人大常委会第十五次会议审查批准了《牡丹江市废弃食用菌菌包污染环境防治和综合利用条例》。条例坚持污染防治与综合利用并举,明确建立政府主导、部门协同、社会参与、因地制宜的工作体系,解决废弃食用菌菌包污染环境防治问题,加快推动废弃菌包综合利用,变废为宝,实现绿色可持续发展,以实际行动回答“治理污染与产业发展关系”,为食用菌产业健康发展贡献了“牡丹江方案”。

七台河市是一座“因煤而兴”的资源型城市,在为国家贡献6亿多吨优质煤炭的同时,也伴生了大量以煤矸石为主的固体废弃物。

2024年8月22日,省十四届人大常委会第十七次会议审查批准了这部五章三十条、全国首部防治煤矸石污染的设区的市地方性法规,以法治手段对煤矸石的产生、贮存、运输、利用和处置等环节进行全面规范,推进煤矸石减量化、资源化、无害化,有效破解了煤矸石污染防治和综合利用难题。

红松是维护小兴安岭生态屏障的重要树种,具有珍贵的生态价值。伊春是我国开发最早的重点国有林区,拥有亚洲面积最大、保存最完整的红松原始林,素有“中国林都”“红松故乡”之称。为了不让“红松故乡”变成“红松故事”,保护红松这一“化石级”的珍贵树种,伊春市于2004年决定全面停伐境内天然红松。从“收锯挂斧”“独木经济”到“全域旅游”,全市红松资源得到有效恢复,并形成了相应的保护制度。

增绿就是增优势,护林就是护财富。2023年1月1日起施行的《伊春市红松保护条例》,是我省首部单一树种地方性法规,将严厉打击天然红松商业性采伐行为作为红松保护工作的重点,从红松认领、停伐红松、分区管护、种子采集等方面作出具体规定,从法律层面加快红松资源的恢复和培育,走出了一条生态“高颜值”转为经济“高价值”发展之路。

“我的祖父采伐红松,父亲保护红松。而到我这代人不仅让红松林变得更有生机,还要守护好绿水青山。”五营国家森林公园职工崔健华表示,现在可以更快繁育红松林,并发展红松子产业,目前全市红松林面积已达7万余公顷。每天吸引了大批旅客来伊春看红松、赏美景,在这里如同进入天然大氧吧,洗肺又洗心。

嘟噜河湿地自然保护区跨越鹤岗市萝北县和佳木斯市汤原县境内,是我省省级跨区域管理自然保护区,总面积15899公顷,其中湿地面积11184公顷。保护区内蕴藏着丰富动植物资源,有野生动物204种,是丹顶鹤、白枕鹤、东方白鹳等珍稀水禽和濒危鸟类迁徙重要的栖息地、繁殖地和坐标区。

做好嘟噜河湿地保护协同立法,是我省设区的市做好新时代立法工作的一次生动实践。2023年11月2日,省十四届人大常委会第八次会议表决通过省人大常委会关于批准《佳木斯市嘟噜河湿地保护条例》《鹤岗市嘟噜河湿地保护条例》的两个决定。这两部条例采取整体协同的形式,表述内容基本一致,不分章节,共设十八条,明确了佳木斯、鹤岗两市在湿地保护区域会商、规范性文件制定、规划编制、动态监测、联动执法等八方面建立协同联动机制,落实相关部门责任,对破坏湿地环境资源的行为作出严格禁止规定,通过立法有效解决了嘟噜河湿地保护难题。

七台河市制定城市绿化条例,绥化市制定城市供水用水管理条例、规模以下畜禽养殖污染防治条例……

我省设区的市一部部与生态环境有关的地方性法规出台,为维护生态安全、建设绿色龙江支撑起法治保障。

打好推动生态持续向好监督“组合拳”

生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。

省人大常委会落实生态环境保护法定责任,把生态文明保护法律法规实施情况作为监督重点,每年紧扣一个专题开展持续性监督,以“每年必监、一督多年”的决心,综合运用各种监督方式,打好蓝天、碧水、净土保卫战,提高了监督工作的针对性和实效性。

我省是农业大省,担负着国家粮食安全“压舱石”的重任,保护好利用好黑土地意义重大。

省人大常委会把开展《中华人民共和国黑土地保护法》和《黑龙江省黑土地保护利用条例》贯彻实施情况执法检查,作为贯彻落实习近平总书记关于黑土地保护的重要讲话重要指示精神、省委工作要求的重要举措,分为5个执法检查组,采取听取汇报、座谈交流、实地检查、随机抽查、入户访问、查阅资料等方式,深入哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、佳木斯和绥化市所属10个县(市、区),检查法律法规宣传、保护规划制定、保护性耕作、秸秆还田、侵蚀沟治理、表土剥离等情况。针对个别地方存在的盗采黑土、剥离利用不够及时、监督管理不够到位等方面具体问题,提出进一步贯彻落实“田长制”、黑土地保护巡查等制度,加大对黑土地的保护力度等意见建议。

“通过法治手段遏制有的地区黑土地变薄、变瘦、变硬、变脏状况,加快实现耕地中的‘大熊猫’变肥、变松、变优、变净。”全国人大代表高春艳表示,要以“长牙齿”的硬措施,加强对黑土地的保护,用法治力量保障国家粮食安全。

湿地是全球重要生态系统之一,对维护国家生态安全和粮食安全具有重要作用。我省湿地面积为514.3万公顷,约占全省国土面积的10.9%,湿地类型多达10类。

为增加监督实效,省人大常委会将开展《中华人民共和国湿地保护法》《黑龙江省湿地保护条例》贯彻实施情况执法检查列入年度监督计划。2023年6月中旬至9月中旬,成立5个检查组,对齐齐哈尔、佳木斯、大庆、双鸭山和大兴安岭等5个市(地)进行实地检查,同时委托其他8个市进行自查,做到执法检查全覆盖。10月,省十四届人大常委会第八次会议听取和审议了执法检查报告,针对湿地保护中存在的突出问题,提出完善协作机制、加大资金投入和基础设施建设力度、加快修改省湿地保护条例等意见建议,转交政府和相关职能部门落实,让法律制度的“牙齿”真正“咬合”起来。

“全省地级及以上城市空气质量优良天数比率94.2%,优于全国平均值7个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度27.8微克/立方米,优于全国平均值1.5微克;地表水国控断面优良水体比例84.4%,全面消除劣Ⅴ类水体,县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率100%;受污染耕地安全利用率100%……”一系列翔实的数据,全面展示了2024年度全省环境状况和环境保护目标完成情况。

全省各级人大常委会采取实地调研、专题询问、满意度测评、跟踪监督等形式,对本级政府环境状况和环境保护目标完成情况进行“全面体检”,实现了省、市、县三级人大联动,推动生态环境质量稳中向好、持续改善。

生态环境保护必须保持定力,久久为功,不能“歇歇脚”“翻烧饼”,必须精准、有效地开展监督。

省人大常委会连续七年组织开展生态环境状况公众满意度调查,累计形成调查样本29.4万份。今年,参与人数达到44179人,特别是五级人大代表占被访者总数的59%,92.87%的被访者认为生态环境质量较上年有所好转。

良好的生态环境,是最普惠的民生福祉。下一步,省人大常委会将以习近平生态文明思想为指引,把加强生态环境保护、助力绿色龙江建设作为履职重点,用法治力量把绿色优势、生态优势转化为经济优势、发展优势,推动绿色龙江、美丽龙江建设不断取得新进展新成效。