□本报记者 刘莉

在东北地区,东北抗联斗争史是历史底蕴最为深厚、特色最为鲜明、价值最为独特的红色资源。

烽火已熄,精神永恒。哈尔滨市社科院研究员黄澄认为,站在新的历史起点上,大力弘扬东北抗联精神,对我们增强时代使命感,筑牢信仰基石具有重要意义。

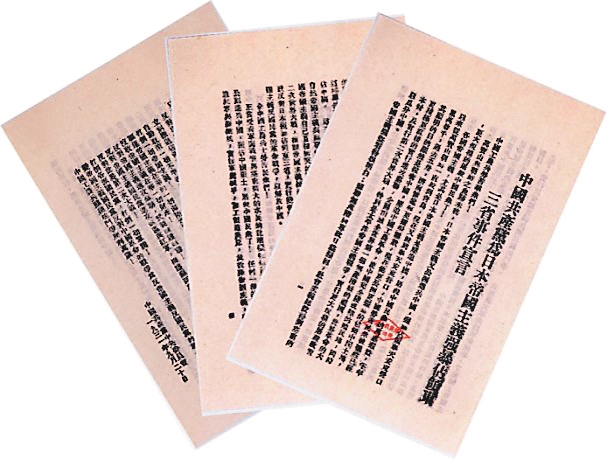

1931年9月20日,中共中央发表《中国共产党为日本帝国主义强暴占领东三省事件宣言》。

记者:在14年的抗日战争中,哈尔滨及其所在的东北地区,占据着怎样独特和重要的历史地位?

黄澄:中国共产党最早提出抗日主张。在九一八事变的第二天(1931年9月19日),中共满洲省委发表《中共满洲省委为日本帝国主义武装占领满洲宣言》。随后,中共中央连续发表宣言、决议、告全国同胞书等,深刻揭露了日本帝国主义妄图将中国变为其殖民地的野心,提出“以武装民众的民族革命战争来抵抗日本帝国主义的侵略”的抗日救亡主张。

中国共产党的抗日号召,得到全国各族人民的衷心拥护和热烈响应。中共中央派遣大批干部来到东北,组织和领导抗日斗争,组建了东北抗日武装。

1932年1月,中共满洲省委由沈阳迁到哈尔滨,从此哈尔滨成为中国共产党领导东北人民抗日斗争的领导中心。在中国共产党的领导下,哈尔滨人民与日本帝国主义展开了艰苦卓绝的抗争,沉重打击了日本侵略者。

哈尔滨及其所在的东北地区,在抗战期间发挥了特殊而重要的作用,在全国抗战中占有非常重要的历史地位,对中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利作出了不可磨灭的历史贡献。

记者:在您的研究中,哪些人物或事件最能体现东北抗联精神的内涵?

黄澄:在东北抗日联军抗击日寇的斗争中,涌现出杨靖宇、赵尚志、赵一曼、汪雅臣等民族英雄。他们宁死不屈,用鲜血和生命诠释了伟大抗战精神和东北抗联精神。

抗日民族英雄杨靖宇曾发出这样的誓言:一个忠贞的共产党员、民族革命的战士,为了伟大的共产主义理想,为了中华民族的解放事业,头颅不惜抛掉,鲜血可以喷洒,而忠贞不贰的意志是不会动摇的。赵尚志说过:“我不能一天离开党,党也不要一天放弃对我的领导。”赵一曼在敌人的酷刑前坚贞不屈,用年轻的生命诠释了“甘将热血沃中华”的铮铮誓言。以冷云为首的八名女战士,在背水战至弹尽的情况下,面对敌人誓死不屈,挽臂投江、壮烈殉国。东北抗联将士们用鲜血和生命,熔铸了伟大的东北抗联精神。

记者:在新时代,我们重温和研究东北抗联精神,最重要的当代价值和现实启示是什么?

黄澄:传承弘扬东北抗联精神,学习抗联将士忠诚于党、忠贞爱国的坚定信念,不畏艰险、百折不挠的意志品格,舍身为民、勇赴国难的家国情怀,血战到底、视死如归的英雄气概,把对党忠诚融入血脉,坚定信仰信念,锤炼忠诚品格,切实做到“身在最北方、心向党中央”。

以东北抗联精神内涵为指引,加快建设“六个龙江”、推进“八个振兴”,加力推进高质量发展、可持续振兴。坚持人民立场,始终保持同人民群众的血肉联系,树牢正确政绩观,用心用情用力解决好群众所需所盼,让人民的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。发扬斗争精神,不断增强斗争本领,直面风险挑战,勇于攻坚克难,始终保持团结奋斗、锐意进取的精气神,持续深化能力作风建设,推动经济社会全面发展。

记者:请您阐述一下为什么东北抗联精神在今天依然闪耀着不朽的光芒?

黄澄:东北抗联精神作为中国共产党领导的东北抗联在战争中表现出来的精神风貌和思想品格,是伟大抗战精神的具体体现,是中国人民弥足珍贵的精神财富,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分。

中国人民抗日战争的伟大胜利,为中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴确立了历史转折点,对人类和平与发展的崇高事业产生了深远影响,将永远铭刻在中华民族史册上,永远铭刻在人类正义事业史册上。

◎记者手记

“死也要死在东北抗日战场上”,这是赵尚志对党和人民立下的铿锵誓言。这种抗战必胜的坚定信念和绝地坚守,正是东北抗联坚持抗战并取得最终胜利的精神力量。

今天,英雄故事、英雄精神不断被传承发扬,成为始终激励我们奋进的强大力量。