当满载着银发老人的大巴车缓缓驶入龙煤七台河公司三和分公司一〇四农副业开发基地时,一阵清脆的鞭炮声骤然响起,瞬间打破了山野的宁静,也点燃了每个人心中的滚烫情感。

车门开启,149位皓首苍颜的老人,步履虽已不再矫健,但目光却急切而明亮。他们探寻着、辨认着,在眼前这既熟悉又陌生的景象中,努力打捞着50年前那段激情燃烧的青春岁月。

8月24日,这群平均年龄近古稀的老知青,从广东、云南、陕西乃至海外,跨越万水千山,回到了他们青春开始的地方——“矿务局副业场”。

风雪磨砺少年志,冰田稻香忆芳华

“还记得吗?咱们刚来那会儿,就住养鸡场改造的大通铺,女生南屋,男生北屋,中间就隔着一道墙!”人群中,不知谁喊了一句,引来一片会心的笑声。

时光倒流回1975年。300多名七台河矿务局的子弟响应号召,奔赴石龙山下、奶泉河畔,在这片土地上投身于火热的生产建设。他们被分配到大田队、机耕队、加工厂、养猪场等九个队厂,将最美好的青春年华,播撒在了这片希望的田野上。

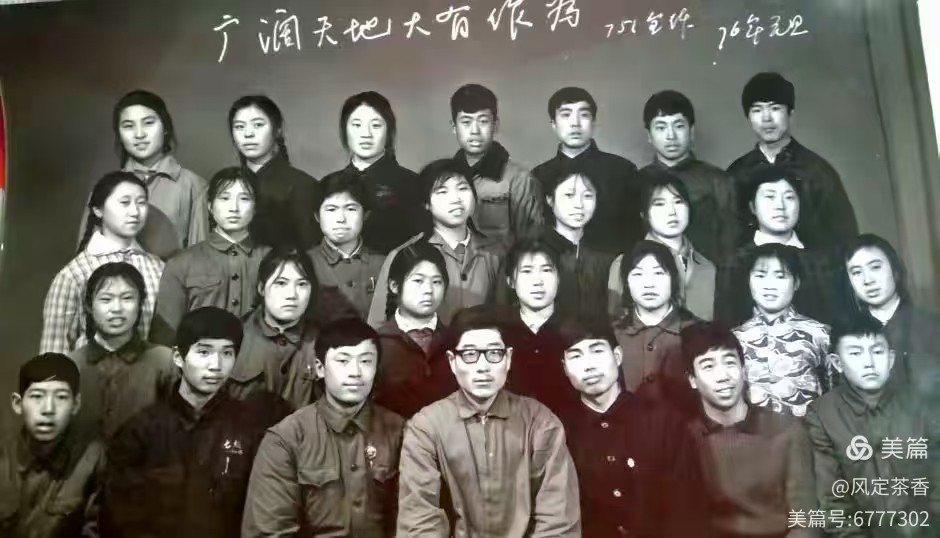

知青岁月留念(图片由受访者提供)

“春天插秧,那滋味一辈子都忘不了!”当年的知青领队、年近七旬的周丽艳拉着一位副业场老乡的手,眼中泛起了泪光,“稻田里上层是刚融化的雪水,冰冷刺骨,底下是还没化开的冰碴子,一脚踩下去,感觉整条腿都麻了。”她顿了顿,脸上却洋溢起自豪的神采:“就是那样的艰苦,我们那年愣是干出个水稻大丰收!献礼的喜报和大米,一路送到了北京的煤炭工业部!”

“艰苦”是那段岁月最鲜明的底色。正是在这风雪的磨砺中,知青们的筋骨变得强健,意志变得坚韧。一位老知青抚摸着“机修厂旧址”的残垣,对身边的战友感叹道:“冬天修农具,手碰上冰冷的铁零件冻得直发麻,可那时我们激情燃烧,心里热乎着呢!”

说起往事,老知青们谈笑风生,50年前的那段艰苦的日子,而今却成了幸福的回忆。那是一种用汗水浇灌理想、用奋斗定义青春的滚烫。

故地重游鬓已斑,乡音无改暖人心

半个世纪的岁月,足以让青丝变白发,让荒原变良田。老知青们沿着记忆中的路径,在田野上、山脚下、小河旁缓步前行,努力寻找着当年的记忆。“看,那里就是当年大田队食堂的地方!”“基建队的老房子还在那里!”每一处斑驳的痕迹,都像一把钥匙,瞬间开启了尘封已久的记忆。

“知青点”旧址留影

“为了这场跨越50年的聚会,我特意从爱尔兰赶了回来!”副业场知青崔利延紧紧握着老战友的手,热泪盈眶。对她而言,这片土地是她永远的牵挂。

发表感言时,崔利延深情地说:“几十年了,无论是在国内还是国外,在副业场劳动、生活的场景,经常出现在我的梦里,我也经常在梦中惊醒。”她说,“在最艰苦的岁月里,我们永远忘不了老乡们的那碗热水、那口热饭,是这片土地和人民养育了我们。今天回到这里,感觉又回到了当年一起奋斗的日子,心里特别温暖!”

知青们寻找当年的记忆

对比今昔,令人感慨。曾经每次往返都要跋山涉水的畜牧队一带,如今已是依山傍水的风景区,当年的创业之地成了国家森林公园的一部分。坐在返城的大巴上,老知青董金国望着窗外飞速掠过的景致,由衷地赞叹:“这次回来,七台河的变化真是让我眼前一亮!山美、水美、公园美,经济发展得也越来越好,真为家乡感到骄傲!”

精神作炬传后辈,皓首丹心续华章

夜幕降临,位于七台河市中心桃山湖畔的昆仑大酒店阳光大厅灯火辉煌,“矿务局知识青年上山下乡50周年庆典联欢会”在此拉开帷幕。当激昂的《黄河大合唱》旋律响起,当舞蹈《红太阳照边疆》的舞姿舒展开来,台下的老知青们热烈地鼓掌,轻轻地随唱,他们仿佛又变回了当年那群风华正茂的年轻人。

兴高采烈布置会场

“我们这批知青在副业场劳动、生产、教书育人,短则三年,长则五年。这段经历磨砺了我们的‘筋骨皮’,升华了我们的‘精气神’,也积淀了我们日后干事创业的‘创造力’。”本次聚会的筹委会负责人、定居深圳的于志安感慨万千。他介绍,当年的300多名知青后来都各奔东西,凭着知青岁月练就的精神、意志和本事,吃苦耐劳,敢为人先,在天南地北,许多知青都成为了各行各业的骨干和精英,如今都事业有成,生活安逸,颐养天年。

为了办好这次聚会,筹委会的老知青们足足准备了一个多月。在于志安看来,这次返乡不仅是感恩之旅,更是一次思想的升华。“看到咱们劳动过的地方,如今建成了大规模的农副业基地,为‘中国人的饭碗要端在自己手上’贡献着力量,心里特别踏实。”他说,“从乡村、矿厂到城市的变化,也让我们更深刻地感悟到,绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山这个道理。我们这代人虽然老了,但我们有责任把知青文化、北大荒精神这些宝贵的财富传承给子孙后代。”

“今夕对比,变化好大”

联欢会上,老知青们的歌声、笑声、欢呼声,漫过城区、穿越山岗,回到了副业场……

时光的年轮刻下了50圈印记,足以改变容颜,却无法磨灭融入血脉的青春记忆和奋斗底色。这不仅是一场纪念上山下乡50周年的故地重游,更是一次穿越时空的集体“回家”,一次对峥嵘岁月的深情回望,和对脚下这片黑土地沧桑巨变的由衷礼赞。

这场跨越半个世纪的重聚,是一次对无悔青春的深情告慰,更是一份面向未来的郑重期许。

文/耿闻 王滢 记者 崔立东 摄/蔡兆林 刘毅 宋建英 记者 崔立东