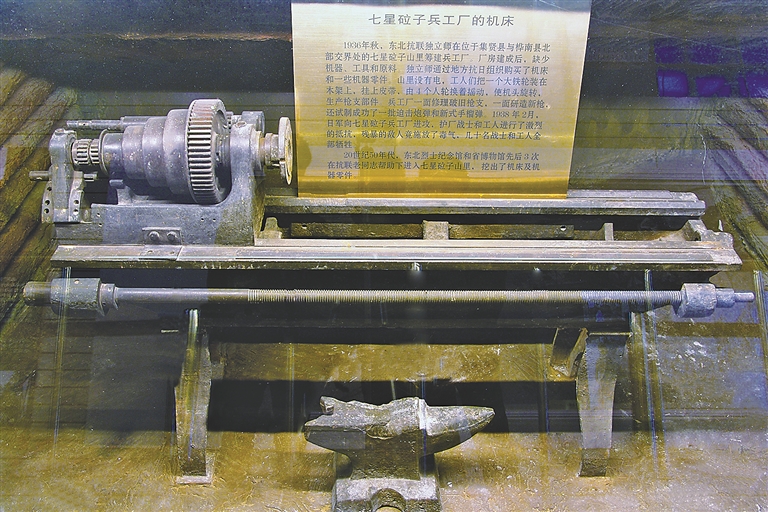

东北抗联七星砬子兵工厂的机床。 图片由东北烈士纪念馆提供

位于汤原县的东北抗联密营遗址纪念馆。 图片由中共汤原县委宣传部提供

□本报记者 李淅

边缘破损的小吊锅、锈损斑驳的缝纫机、刻满岁月凿痕的机床……在东北烈士纪念馆展柜里,几件褪尽光泽的旧物在无声“诉说”:它们并非寻常遗存,而是东北抗日联军在“密营”绝境中生存与战斗的见证——

这口小吊锅曾在1935年至1938年间,与东北抗联战士的密营岁月相伴。煮树皮、炖野菜、熬草药……在深山老林中,它是维系生命的一线希望。

这台缝纫机,是1936年,东北抗联第六军从敌人手中缴获的战利品。它在密林深处的四块石被服厂昼夜运转,为抗日将士赶制棉衣、子弹袋。因敌人进山围剿,战士将它埋藏起来,直至1976年重见天日,之后被移交东北烈士纪念馆陈列展出。

这台机床来自80多年前的东北抗联独立师七星砬子兵工厂。1937年,东北抗联在黑龙江省集贤县南部与桦南县北部交界处的七星砬子山里秘密建立了兵工厂,这是东北抗联的一个重要后方基地,曾修理和制造大量枪支、弹药补充军需。1938年2月,因叛徒告密,敌人向七星砬子兵工厂发起大规模进攻。护厂战士和工人将这台机床紧急拆解掩埋,随即与敌人展开血战。最后敌人残暴地施放毒气,几十名护厂战士和工人壮烈牺牲,兵工厂惨遭破坏。1955年,黑龙江省博物馆和东北烈士纪念馆文物征集人员在七星砬子山里挖掘出这台机床和一些零部件,为研究东北抗联后方基地建设提供了有价值的实物资料。

这几件饱经沧桑的革命文物,如刺破历史迷雾的棱镜,将东北抗联艰苦卓绝、可歌可泣的密营岁月,冷峻地投射在我们面前。

1936年4月,日军制定“三年治安肃正计划”,之后逐步加大对东北抗联的“讨伐”力度,实施“归屯并户”,建立“集团部落”,隔绝抗联部队和人民群众的联系。

由于东北各地的游击根据地遭到严重破坏,抗联各部队不得不转移到人迹罕至的深山老林,建立秘密营地,以此为依托坚持开展游击战争。绝境之中,“密营”这一特殊历史条件下的生存与战斗堡垒应运而生。

“东北抗联密营通常建在背风向阳、靠近水源、交通闭塞、易守难攻的山坳或密林深处。将士们在密营中建起了简易的被服厂、修械所、后方医院、仓库等,使其成为集作战、休整、补给、医疗、培训于一体的坚强后方。”黑龙江省革命史专家张旭生神情凝重地介绍:“密营不仅是东北抗联赖以生存与战斗的生命线,更是支撑东北抗战的战略支点。”

东北抗联密营在西起辽西走廊、东抵乌苏里江、南达长白山脉、北至黑龙江流域的广大范围内,以长白山、小兴安岭、张广才岭为核心,如星火般遍布于密林、深谷、险峰,成为抗联部队进行后勤补给和军事休整的重要战略后方基地。

以这些密营为依托,杨靖宇、魏拯民、周保中、赵尚志、李兆麟等东北抗联将领率领部队在南满、东满、吉东、北满地区与日本侵略者展开不屈不挠的浴血苦斗。他们如同深深楔入敌人统治腹地的钢钉,令敌人寝食难安。

“东北抗联将士的密营岁月,是与严酷自然和凶残敌人的双重搏杀。”张旭生说:“为避敌机侦察与‘讨伐’队突袭,密营的主体多为深掘于冻土之下的‘地窨子’,阴暗潮湿,寒气彻骨。然而,环境的恶劣远非最大挑战。敌人强化‘集团部落’,切断东北抗联与群众的血肉联系,使抗日将士陷入孤立无援之境,断粮断药的威胁不啻于枪林弹雨。”

频繁断粮,野菜、草根、树皮,甚至皮带、靰鞡鞋都成了东北抗联将士的果腹之物。没有药品,伤员甚至连最基本的伤口包扎都做不到。在林海雪原行军,将士的衣履常被荆棘刮得褴褛不堪。零下三四十摄氏度的酷寒中,将士身披破棉被或口袋布,脚裹马皮抵御风霜。而夏季的毒蚊、“草爬子”叮咬,也时常引发致命感染。东北抗联第六军战士李敏同志生前回忆密营战斗生活时曾说:“难啊!战死、饿死、冻死、病死的太多了!”

就是在这种极端艰苦的环境中,在这血火交织的密营岁月里,赵尚志发出“死也要死在东北战场上”的钢铁誓言;魏拯民拖着病痛的身躯,向战士讲解党的抗日方针政策;李兆麟与战友创作了著名的《露营之歌》:“朔风怒吼,大雪飞扬,征马踟蹰,冷气侵人夜难眠。火烤胸前暖,风吹背后寒……”歌声穿透密林,成为东北抗联不屈战魂的最强音。东北抗联将士以不屈的韧性,以密营为基地,创造了一个个战斗奇迹,有效牵制日军主力,铸就了不朽的传奇。

彻骨之寒、饥饿如影、敌人围剿、叛徒出卖……在人类生存极限的边缘,东北抗联将士以“誓与山河共存亡”的担当,坚持抗战,至死无悔。他们以钢铁般的意志,用生命诠释了何谓“天欲堕,赖以拄其间”的顶天立地。

昔日烽火地,今朝赤帜扬。如今,佳木斯市汤原县大亮子河林场依托东北抗联第六军密营遗址,建起新时代文明实践红色教育基地——东北抗联密营遗址纪念馆,让红色基因无声浸润、代代相传;位于哈尔滨市木兰县鸡冠山的东北抗联第三军密营群遗址,今日已是绿水青山、生机盎然。木兰人传承着那份不畏艰难、敢闯新路的红色基因,在乡村振兴与产业发展的道路上稳步前行,在英雄的土地上谱写高质量发展新篇;牡丹江市穆棱市下城子镇孤榆树村的东北抗联第二、第四、第五军密营遗址,现在已是省级爱国主义教育基地、东北抗联文化标志地和国家AAA景区。当地积极探索“红色+”文旅融合新模式,为经济发展注入强劲动能。该村荣膺“中国美丽休闲乡村”“全国乡村旅游重点村”等称号……

烽烟已熄,历史长存;英雄浴血,山河为证。八十余载过去,密林重归寂静,但密营石灶间的记忆从未冷却,白山黑水间那誓死不屈、血战到底的民族精魂,将在中华民族伟大复兴的征程上永远跃动。