在北京大学与清华大学的革命烈士纪念碑上,共同铭刻着一个不朽的名字——张甲洲。这位先后就读于两所顶尖学府的“双璧学子”,在民族危亡的关键时刻,毅然放弃了自己的锦绣前程,以笔为矛,以身为盾,在东北的黑土地上谱写了一曲血火交织的救亡壮歌。

书生意气:从科学梦到救国志

1907年,张甲洲出生于黑龙江省巴彦县的一个地主家庭。父亲为其起名“甲洲”,意为“名冠五洲”,出类拔萃。张甲洲天资聪颖,自幼便对“格致”感兴趣,也就是物理学科的雏形,常常醉心于钻研事物的原理。1923年,张甲洲以全省第一名的成绩考入黑龙江省立第一中学,从此踏上了一条不平凡的求知之路。

然而,动荡的时局总将这名少年推向历史的风口浪尖。张甲洲满怀爱国热情,因积极参加进步学生运动,曾经两次被开除学籍,一度遭到逮捕。出狱后,张甲洲南下求学,于1927年考入北京大学物理系。在那里,他更加积极地投身于爱国学生运动。他敢想、敢干、能言辩、有组织和领导能力,是公认的“学生领袖”。在一次北京大学演讲中,他慷慨激昂地说:“我们的责任,就是要砸烂一个旧世界,建立一个新世界!”

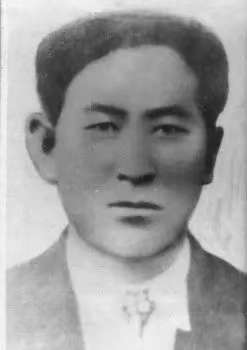

张甲洲

1930年“五一”国际劳动节前夕,张甲洲因积极营救被捕同学而入狱。在狱中,他结识了共产党员冯仲云,两人在狱中探讨中国革命问题,思想因此发生转变,他认为学理工不适宜搞革命,要改学教育。出狱后不久,张甲洲毅然从北京大学退学,转考清华大学政治系,并立下研究政治,改造中国的弘誓大愿。

1930年8月,张甲洲加入中国共产党。在清华大学,张甲洲当选为校学生会教育科长,并以“震亚”等笔名发表很多文章,针砭时弊。他重视基层群众教育工作,以校学生会社会部的名义创办民校,为校工、车夫、农民教授文化知识,传播革命的火种。编辑出版《民众教育》,发行到河北各县的民众教育馆和民众学校,对各地的民众教育工作起到很大的推动作用。

1931年“九一八”事变爆发后,看着故土被敌人侵占,张甲洲心急如焚。他主动向党组织提出联络动员东北籍大学生回家乡组织抗日武装的建议,就此走上了弃笔从戎的革命道路。

烽火擎旗:黑土地上的枪响

1932年,张甲洲与夏尚志、张清林、张文藻、于天放、郑炳文等几名在北平的东北籍大学生回到家乡,在中共满洲省委的支持下,在巴彦县利用社会关系,联络民团、士绅、知识分子等筹建抗日武装。

为了躲过目伪耳目,张甲洲以筹备婚事的名义秘密召集各方力量,于1932年5月16日,带着前来参加“婚礼”的200余人,在巴彦县七马架举行誓师大会,成立了北满第一支人民抗日武装——巴彦反日游击队。从此,一个才华横溢的高校学子正式成为一名驰骋疆场的抗日将领。

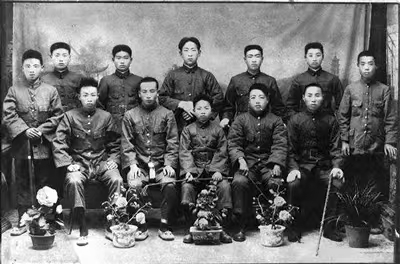

巴彦抗日游击队指挥部成员合影,后排居中为张甲洲。

巴彦游击队成立后,张甲洲联合绿林武装,仅用两个月就攻占了龙泉镇,智取守军5000发子弹,缴获百余支枪。8月30日,张甲洲联合各方力量向巴彦县城的日本侵略者发起攻击,抢回了被日军占领1月有余的巴彦县城,威震北满。

张甲洲率部一面打击侵略者,一面不断开展抗日宣传,队伍逐渐在斗争中发展壮大起来,随后被改编为“中国工农红军第三十六军江北独立师”。

1933年初,由于“左”的路线影响,加上敌人重兵伏击,独立师被迫解散。散师会上,张甲洲激励战士们:“咱们还有能干的那天,大家把枪带回去,马也骑回去,千方百计地保存下来,听令再集。”

暗夜潜行:未竟的壮士悲歌

部队被迫解散的挫折并没有动摇张甲洲坚定的抗日意志。1933年7月,张甲洲化名“张进思”,入职富锦中学,从事地下抗日工作。

张甲洲在敌后的主要任务是长期潜伏,为三江地区党领导的抗日队伍提供情报和军用物资。为接近日本参事官,张甲洲起早贪黑地学日语,仅用3个多月的时间,就学会了日常用语,并考上二等翻译,为从事反日活动创造了有利条件。

升任富锦中学校长后,张甲洲以缺教师为名,调来昔日巴彦游击队的7名战友任教,利用一切机会向广大师生讲述革命道理,使不少学生走上革命道路。他又与抗联部队取得联系,为他们提供情报、枪支和电台,利用给学生做校服的名义为部队购置服装,并策动富锦伪警察署署长李景荫率部起义,投奔东北抗日联合军独立师(抗日联军第十一军前身)。

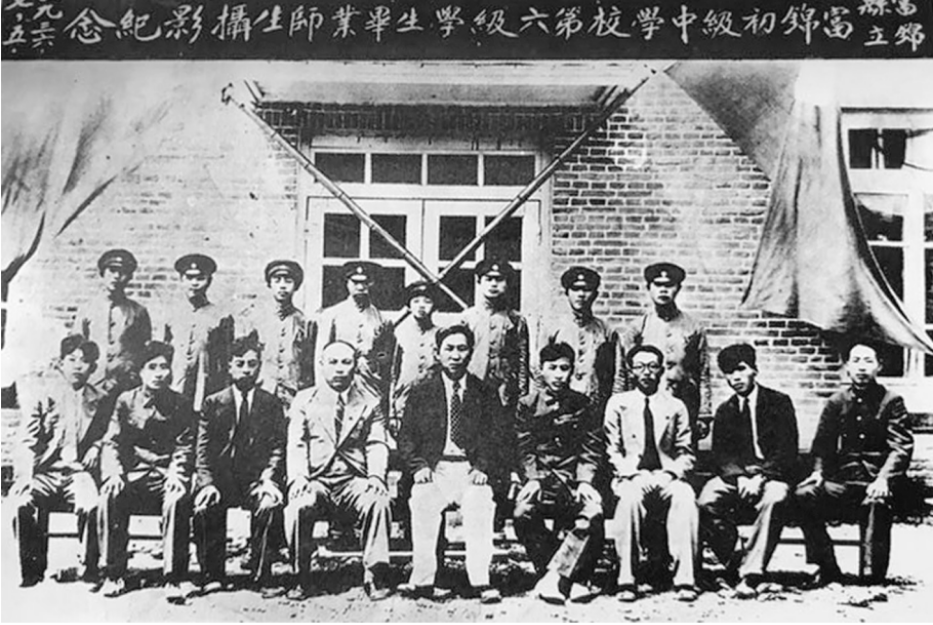

张甲洲(前排居中)富锦中学毕业师生合影

张甲洲的敌后日常,可谓“卧薪尝胆”。在与敌人斗争中,他利用各种办法迷惑敌人。一次,日军在城外举行军事演习,命令学校师生都去观看。张甲洲听到枪响就捂住耳朵,装出害怕枪声的样子。又一次,日军举办“爱马日”骑马游行,邀请张甲洲参加。张甲洲假装不会骑马,从一侧上去,又从另一侧“掉”下来。日军笑道:“打枪的害怕,骑马的不会,书呆子的有!”

但是,英雄的行迹最终还是引起了敌人的怀疑。在富锦潜伏4年后,张甲洲奉命转移。

1937年8月28日早晨,在前往抗联十一军赴任的途中,张甲洲等一行人走到董老茂屯边时,突然遭遇伪自卫团袭击,张甲洲小腹中弹,因流血过多而壮烈牺牲,时年30岁。

张甲洲的生命虽然短暂,但却如流星般划破了黑暗的长夜。山河破碎之时,民族危亡之际,张甲洲从校园走向沙场,由学子成长为将领,用弃笔从戎的抉择诠释了知识分子的家国担当。而今,巴彦县的“甲洲路”铭记着他的志向,富锦市的烈士墓碑诉说着他的忠魂,清华园与未名湖畔的英名也将永远闪耀。

(图片为历史资料片)

记者:唐海兵;视频:唐海兵