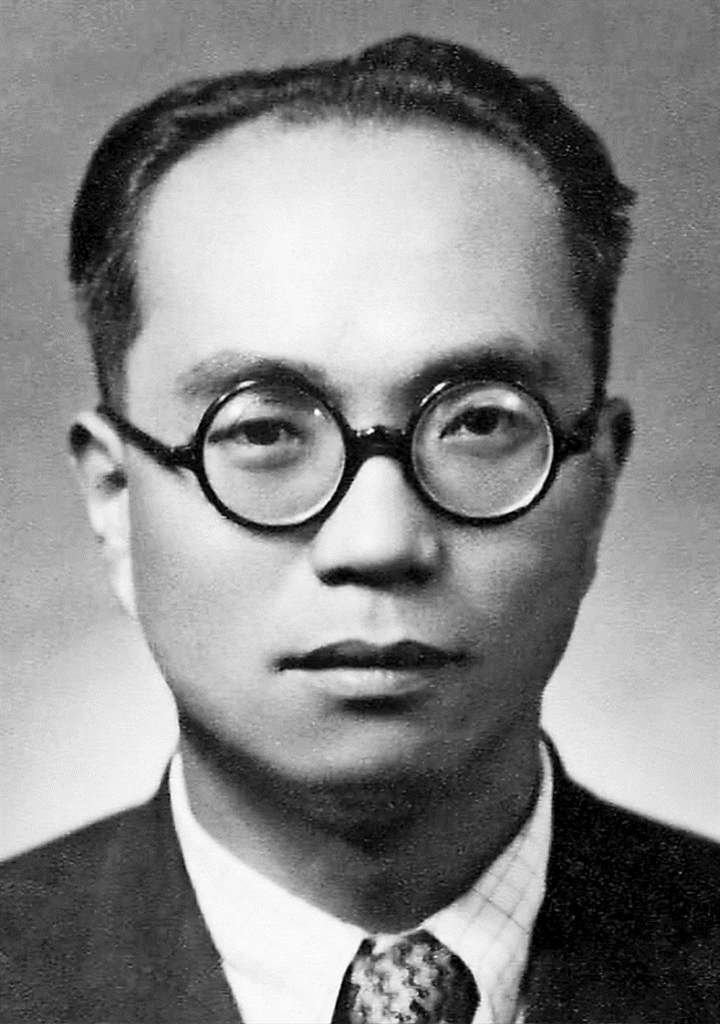

冯仲云。图片由东北烈士纪念馆提供

□本报记者 安刚

1946年春,薛雯收到了一封盼望了12年的家书。她颤抖着展开信笺,丈夫冯仲云的字迹映入眼帘:“雯,亲爱的雯!今天上午接到了勤哥、衡弟、父亲的三封信,使我喜泪交加!想不到年迈的父亲现在还健在人间,所痛心和悲哀的是母亲、静姊、坚儿已经辞别人世,永远也不能再见了。”

冯仲云在信中写道:

“雯,我是在东北苦斗了十四年,我曾经身经百战,血染战袍。我曾经弹尽粮绝,挨过长期的饥饿,用草根、树皮、马皮等充饥;我曾经在塞外零下四十度的朔风中露天度过漫长的冬夜……如能通行,你就立即来哈找我。寄去我的照片一张,如有可能请寄我一张照片。来信可寄哈道里水道街中苏友好协会交我,可是得寄航空信。

仲云

一九四六年三月二十六日”

中共满洲省委机关临街窗台前的红玫瑰,是薛雯与冯仲云的暗号,那是冯仲云归家的平安信标。每次送罢密件,她总在暮色中徘徊许久,直到看见那枝红玫瑰在玻璃上出现,悬着的心才轻轻放下。

为了将党的文件及时传送,她会将情报缝入女儿冯忆罗的襁褓。敌哨盘查森严时,她只能狠心掐向女儿的脚趾,女儿的骤然啼哭成了“通行证”。为了遮盖印刷机的哒哒声,以掩护秘密印刷的同志,薛雯含泪掐疼熟睡的女儿。女儿的啼哭淹没了机器声,窗外的伪军看到窗内隐约透出的灯光,也会以为是在哄孩子。

2005年夏,冯忆罗重回中共满洲省委机关旧址,将9枝鲜红玫瑰郑重放在窗台上。母亲薛雯以90高龄离世,这也是对当年生死暗号最庄重的回应。

1934年,哈尔滨斗争形势越来越严峻,省委、区委及珠河地下党委都遭到了不同程度的破坏,敌人开始四处通缉冯仲云。此时,薛雯刚生下第二个孩子。组织上决定让薛雯暂回关内老家,冯仲云赶赴游击队。冯仲云深知,此次一别,不知多久才能相逢,也有可能是永别。他拉着薛雯的手,久久不肯松开。

多年以后,冯忆罗回忆起当年那段岁月时总会觉得心酸。冯忆罗介绍,小时候,每次自己提到爸爸在哪儿的时候,母亲薛雯总是说,爸爸在很远很远很远的地方,在打鬼子。薛雯抱着女儿低唱《秋水伊人》:“望穿秋水,不知伊人的倩影……几时归来哟”。此时,远在他乡同一轮冷月之下的冯仲云也在独自低吟一首叫作《湘累》的歌:“泪珠儿要流尽了,爱人啊,还不回来呀!”

当时,东北抗联内部有个不成文的规定,与家属分开三年以上的,可以在部队再婚。可是已经与妻子分开8年的冯仲云从来都没有动过再婚的念头。

1946年的春风终于吹融战火坚冰。正是那一封家书,使得天各一方却心意相通的夫妻俩团聚。当薛雯领着女儿冯忆罗来到黑龙江省政府,冯忆罗仰头望去,那个被母亲无数次形容的“高个子、长头发”的父亲,如今戴着眼镜,头发稀疏,怎么都不能与妈妈口中的父亲划上等号。冯仲云颤抖着抚摸女儿的头发,心里藏着千言万语。

1955年,冯仲云手捧独立自由勋章与八一勋章奔回家门,高喊:“雯啊,雯啊!这个是八一勋章,这个是独立自由勋章,这是毛主席亲自授予我的。”勋章的光辉流转,照亮书桌抽屉深处那封泛黄的家书……