在肇源县二站镇镇政府西3.5公里处的新发村,村头松树环绕间的广场上矗立着一座雄伟的纪念碑,正面镶筑着金色大字:东北抗日联军第三路军第十二支队敖木台战斗战迹地。

纪念碑的后面是一座白色圆丘状墓址,下面掩埋着44名抗联烈士的遗骨。

敖木台战斗战迹地

1940年10月4日,抗联第十二支队在色王窝棚战斗后,连夜行军至肇源二站镇莲花泡屯宿营。5日,代理支队长徐泽民召开军事会议,决定联合地方党组织夜袭肇源城,计划拂晓前发起攻击并结束战斗。

战斗场景复原

6日夜,部队按计划急行军,因遇雨路滑延误,天亮前只抵达了距肇源9公里的敖木台屯,被迫隐蔽。该屯地势低洼,南邻松花江堤、北接公路,易遭腹背夹击。为防万一,徐泽民外出侦察,部队由政委韩玉书指挥,封锁屯子加强警戒。

7日早饭刚过,一队日军闯入抗联驻地,当先者被抗联哨兵击毙。日军惊觉,随即占领江坝还击。双方依托屯内建筑与江坝展开激战。午后,敌军增兵至约1000人并展开激烈炮击,屯子损毁严重。面对十倍于我的敌军,抗联战士英勇战斗。三十六大队长关秀岩、新战士宋志生牺牲,教导员吴世英重伤。转移西屯途中,吴世英再遭炮击,不幸牺牲。

敖木台红色精神展馆外的浮雕

韩玉书指挥部队从江坝缺口突围,遭三面夹击。他命张瑞麟带伤员从水泡子南撤,自己留下掩护,最终牺牲。张瑞麟率伤员在刺骨水泡中艰难跋涉两小时,天黑后抵达南岸,此时整支部队仅余18人,途中3名重伤员牺牲,最终15人突围成功。

几十年来,抗联战士的英勇事迹在当地口口相传,日寇的暴行也被牢记在心。2007年,时任肇源县电视台记者的程加昌采访了村民李宏昌,这位84岁的老人仍然清晰记得,当时年仅17岁的他和其他村民被日军用刺刀威逼着将44名抗联战士的遗体单腿缚绳倒拖在马后的地上,一起埋入一个大土坑中。

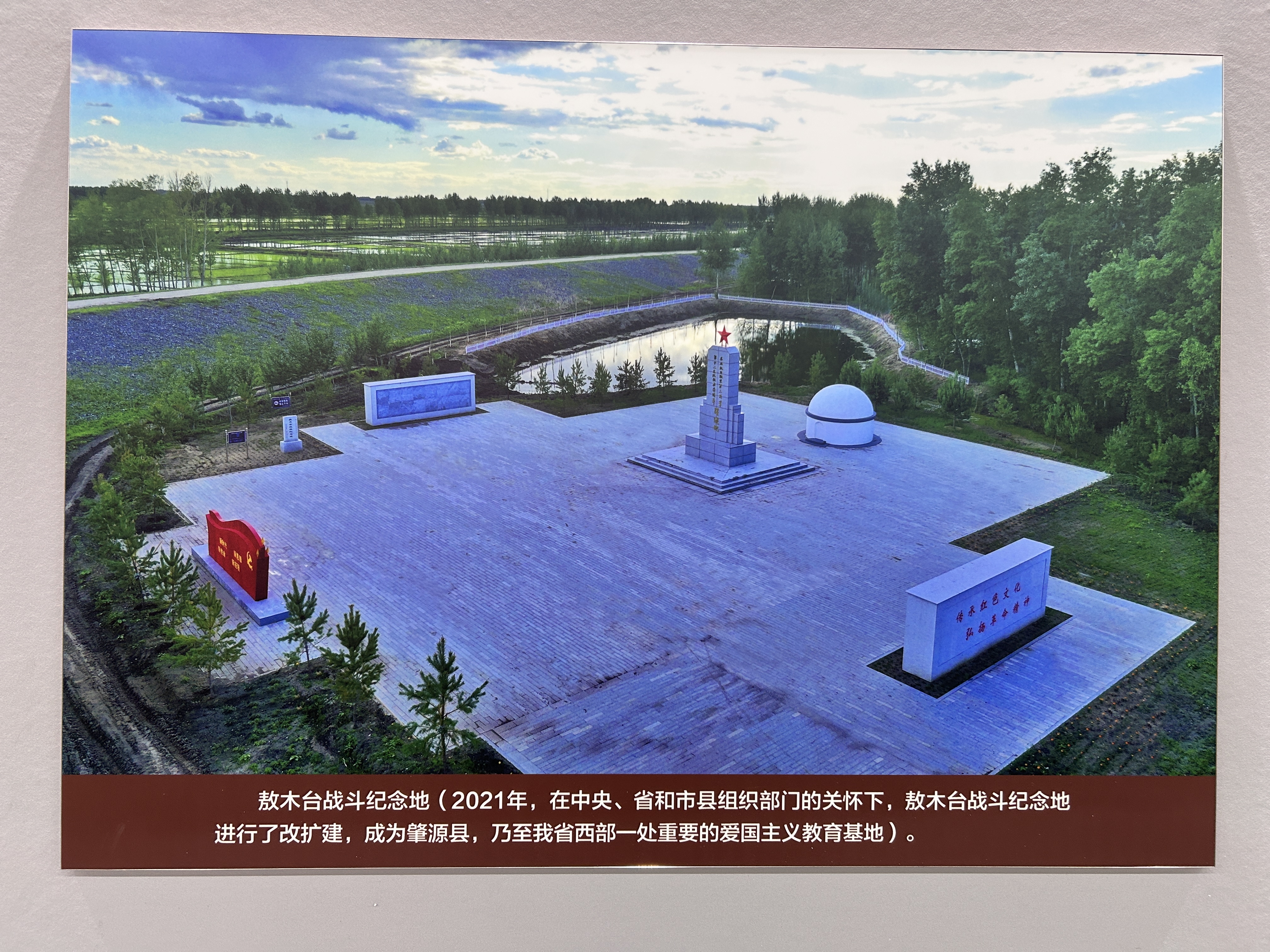

战迹地俯瞰

敖木台战斗抗联部队以牺牲44人的代价,击毙日伪军200多人。一个月后,重整后的第十二支队夜袭肇源城,仅用40分钟就结束战斗,共击毙副参事官东荣作等9名日本警政要员,俘虏伪军120多人,解救监狱“囚犯”100余人,共缴获步枪270支、机枪3挺、子弹4万发、军马140匹、军用汽车2辆等大批物资。此役震动日本本土,第十二支队一举发展成超过200人的骑兵队伍……

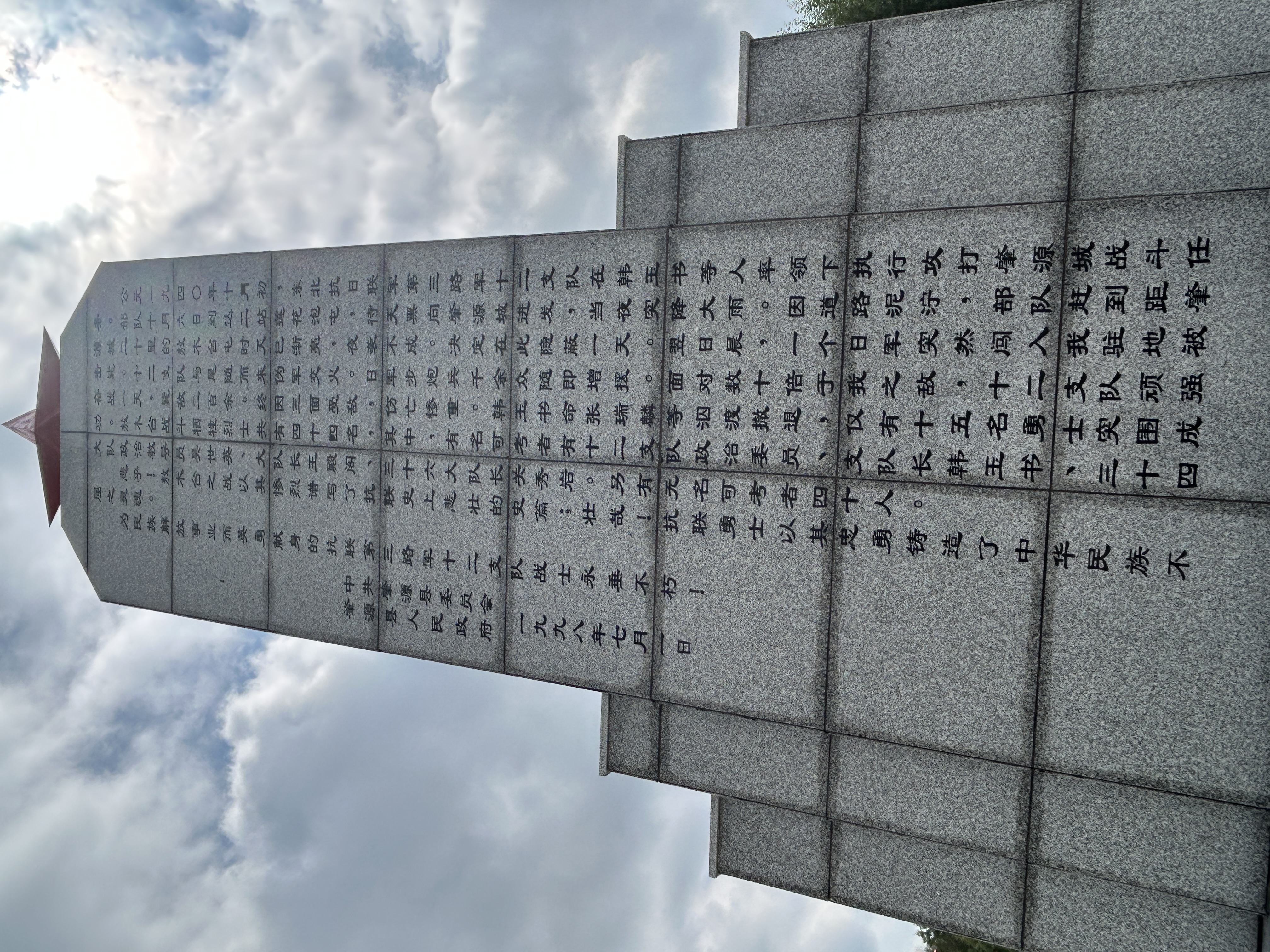

纪念碑背面及碑文

为了永远铭记抗联英雄的壮举,这里完成了敖木台战迹地红色纪念文化广场改扩建和敖木台红色精神展厅改造建设。2021年,新发村被中组部评定为红色美丽村庄项目建设试点村,至今已经有超过3万人次来此缅怀先烈。

后来任县作协主席的程加昌出于新闻工作者的敏感,多年来一直挖掘关于敖木台战斗的历史细节。由于年代久远,原本44名烈士中只有4人名留下了姓名。通过翻阅大量的回忆录,5年前,程加昌终于又找到一位烈士的姓名;而就在一个月前,在肇州县公安局的档案里,又有两位烈士的名字被程加昌找到。

“现在知道姓名的七位烈士是:韩玉书、王殿阁、关秀岩、吴世英、宋志生、国万生、潘广瑞。”已经退休的程加昌说,“我还要继续找下去。”

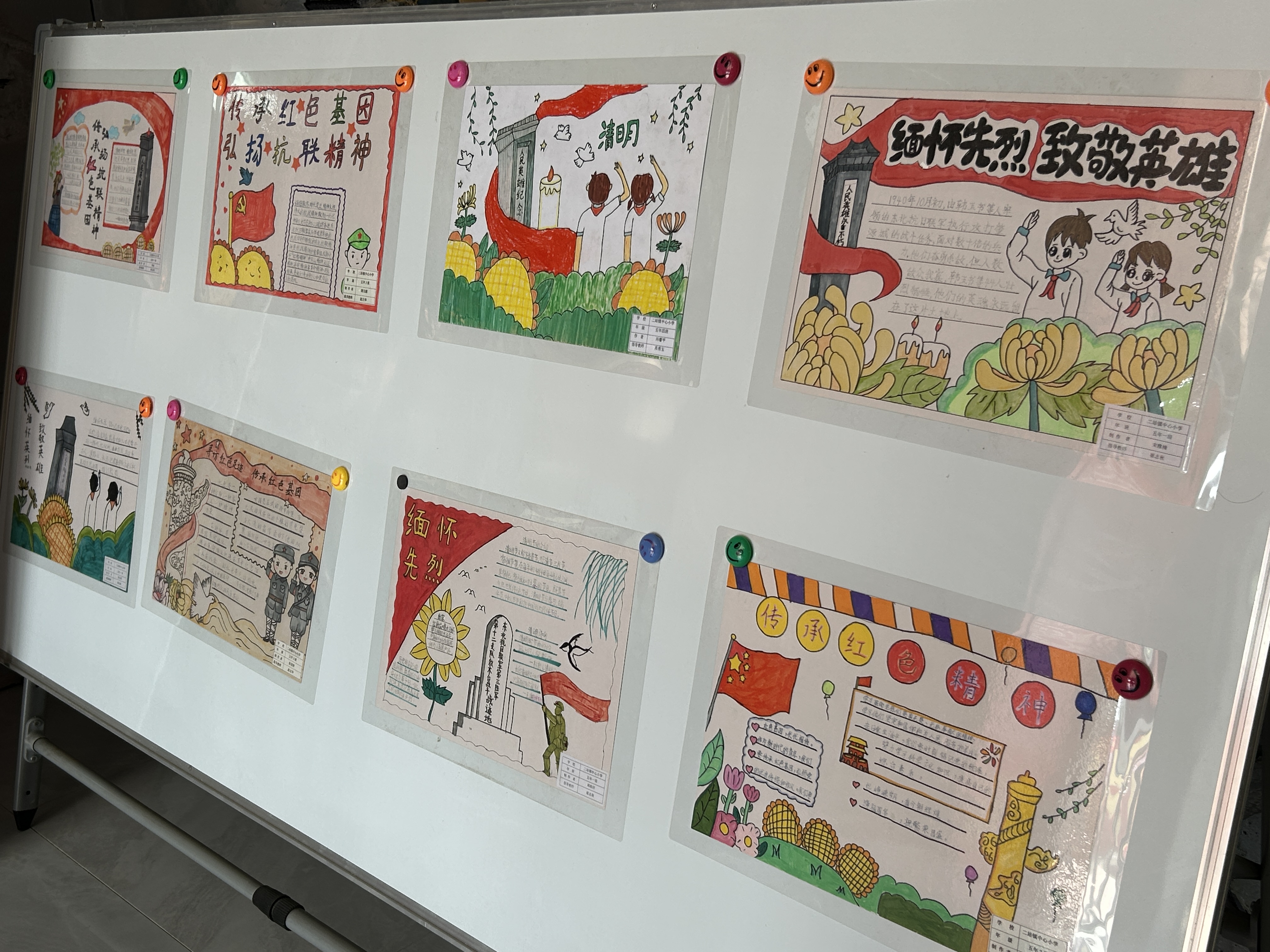

展厅内,孩子们缅怀先烈的手工作品

秋日的蓝天下,纪念碑上的红色五角星熠熠生辉。当地人说,这里就是当年的战场,记者车停的地方就是当年抗联英雄们撤退的通道。广场西侧,静谧的荷塘莲花盛开,守护着先烈的英灵。

突然一阵轰鸣声响起,一架农用无人机升到半空,稍作盘旋后即向下方的农田喷洒出白色水雾,那是现代化大农业的科技智慧,护航着庄稼五谷丰登、百姓丰衣足食。

记者:刘楠 李民峰;摄影:刘楠 李民峰;视频:刘楠 李民峰