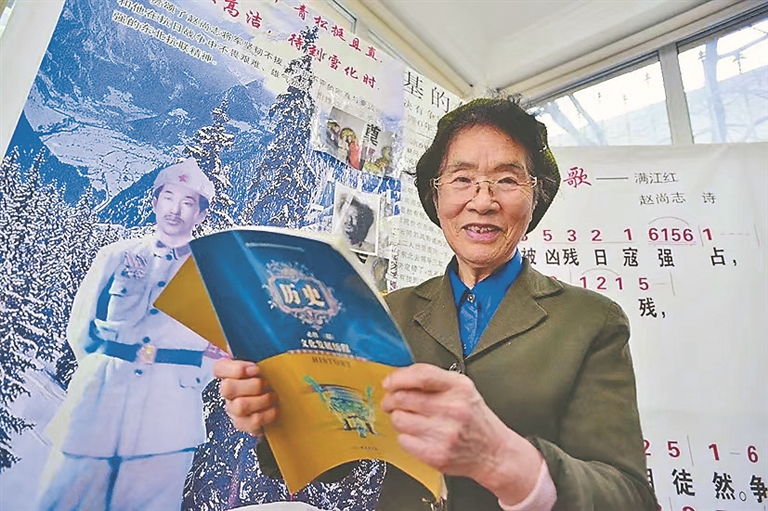

翻看写有“十四年抗战”历史的中小学教科书,李敏露出了欣慰的笑容。

陈晨带着她的儿子一起走上演讲台宣传东北抗联精神。图片由受访者提供

□本报记者 李淅

在哈尔滨市南岗区鞍山街23号,一处承载着厚重历史的小院静静安卧——这里是东北抗联老战士陈雷、李敏的故居。他们的孙女陈晨手指轻抚过一台旧留声机,铿锵激昂的抗联歌曲随即流淌而出:“……壮士们,精诚奋发横扫嫩江原!伟志兮!何能消减,全民族,各阶级,团结起,夺回我河山。”悠远的歌声,瞬间将人带到80多年前,那些风雪弥漫、壮怀激烈的抗联岁月。

“我的奶奶李敏,是东北抗日联军中年纪最小的女战士之一。”陈晨深情地讲述起奶奶的故事。

1924年,李敏出生于黑龙江汤原县梧桐河村一个朝鲜族家庭。“九一八”事变后,年仅7岁的她毅然加入当地抗日儿童团。8岁时,她不幸失去了母亲,父亲与哥哥相继投身东北抗日联军,保家卫国。1936年冬,在抗联交通员李生引领下,小李敏来到了抗联六军四师的密营。

就这样,年仅12岁的小李敏加入了抗联队伍,并很快以她的坚韧和勤勉,赢得了部队领导和战友们的高度评价。1939年的除夕夜,年仅15岁的李敏光荣地成为了一名共产党员。

“奶奶常和我讲‘只有把侵略者打跑,我们才有家’。”陈晨声音哽咽地讲述道。

这份刻骨的国仇家恨与坚定的革命信念,支撑着李敏穿越十四年烽火硝烟。更在她后半生,化作不熄的火焰,照亮了东北抗联精神传承之路。

在李敏的后半生,她奔走疾呼,将“八年抗战”正名为饱含东北军民血泪的“十四年抗战”,并全力推动将其写入全国中小学教科书,让全国人民铭记白山黑水间那段艰苦卓绝的岁月。

“作为李敏的孙女,我在抗联的故事与歌声浸润中成长。奶奶领着年幼的我寻访抗联密营与战斗遗址的经历,尤其刻骨铭心。山路崎岖颠簸,我们在绿皮火车上、拖拉机上,一坐就是六七个小时。跋涉艰苦,年事已高的奶奶却从不喊累。”陈晨回忆道:“那时我才上小学,懵懂的我,正是在这一次次触摸抗联遗迹中,渐渐读懂了祖辈们的担当与牺牲——他们不仅是课本上遥不可及的英烈,更是血脉相连、音容宛在的亲人。一颗红色的种子,就这样悄然深埋我心。”

“奶奶离世前的嘱托重如千斤:‘孩子,宣传东北抗联精神,就靠你了’。”这沉甸甸的接力棒,引领着陈晨的人生选择——她学习音乐教育,并在高校工作中将抗联歌曲融入声乐课堂,编写适合各学段的抗联歌曲集。李敏倾注毕生心血收集整理的百余首东北抗日联军珍贵旋律,终于通过孙女之手,化为滋养一代代青年心灵的源头活水。

“如今,这份传承之火已在下一代心中点燃。我的儿子,如今也已是一名小学生,他同样站上了演讲台,讲述太姥姥和抗联先辈的故事。他手中捧着的课本,正是他的太姥姥以毕生之力推动修改的、写有‘十四年抗战’历史的教材。我的许多学生毕业后也走上了讲台,也成为了东北抗联精神的坚定传颂者。血脉的延续与精神的传承,从未如此清晰而有力。”陈晨欣慰地说。

“革命先辈的奋斗精神,正是我们奋进不息的力量源泉。”陈晨坚定地说,“这火种,必将在更多年轻心灵里燃起新的光焰,更将永远照亮我们前行的方向。”