2025年8月7日,在北大荒农业股份二九〇分公司智慧农业示范区,90后农业技术员迟宏波的手机弹出提示:“西3号池水位异常”。他马上点开智慧灌溉APP,调取田块传感器数据:“pH值7.1,水位低于3厘米”。

手机操作智能闸门

迟宏波轻触屏幕,自动灌溉系统立即启动。无人机传回的画面显示,3公里外的田埂有渗漏,但智能闸门已提前关闭形成缓冲带。二十年前需要人工垒沙袋的险情,如今化作了屏幕上一个被修复的标记。

无人插秧机作业

“今年的插秧作业效率又有新突破。”在智慧农业中心,迟宏波正对着更新完系统后的智能插秧机调试参数。春耕期间,这5台搭载最新北斗导航的插秧机以±2厘米的精度完成插秧作业,电子屏显示着今年春耕期间最终效率报告:“单机日均插秧90亩”。

此时,师父周斌留下的手工插秧记录本正放在办公室抽屉里,泛黄的纸页上写着:“2005.5.11,人工插秧最高纪录0.7亩/人每天”。

当年人工插秧时的场景

那些被智能系统精准记录的数据,在20年前还是需要弯腰丈量的经验。2005年5月11日,在二九〇分公司第六作业区,晨雾还未散尽,48名插秧队员已在水田里排成雁阵。技术员周斌弯腰抓起秧苗,食指在浑浊的水面划过:“行距必须保持9寸,就像我手指的这个宽度。”他的胶鞋陷在淤泥里,每走一步都带起哗啦的水声。

田埂上,记录员用笔在本上记录:“东二池,5人8小时插秧2.6亩”。

当年的插秧机作业展示

远处传来柴油机的突突声,那是全作业区为数不多的插秧机正在工作。“这铁家伙金贵得很,油钱比人工还贵。”周斌擦着汗说。突然有人大喊:“西头田埂漏了!”大家立即扔下秧苗,抄起铁锹冲向溃口,用装满泥土的编织袋垒起临时堤坝。

如今,已升级成手机中轻触屏幕就可解决的智慧农业方案,当年还是需要由老农人们在夕阳下垒成沙袋防线。

当年的插秧机作业展示

时光转到20年之后,2025年8月10日下午,农业培训中心的教室里,三十多位学员正通过视频系统听课。屏幕上的农科院专家展示着最新测土配方数据,北望海管理区主任张勇在一旁补充:“这些数据要和实际长势结合着看,就像老一辈常说的‘看苗施肥’。”课后,学员们扫码就能下载完整的电子版技术手册,里面既有科学数据,也收录了老农人们的经验口诀。

学习笔记

每一次的农技培训,都会让张勇回忆起另一个场景。2005年8月10日傍晚,在管理区库房改造而成的培训室里,二十多个年轻人围坐在临时课桌旁。老师父用粉笔在黑板上画着插秧间距的示意图:“9寸是标准,但遇到低洼地要适当放宽。”当时还是技术员的张勇认真抄写着笔记,时不时抬头看一眼墙上泛黄的《水稻田间管理规范》。偶尔有晚风吹动着老吊灯,引得墙上的影子轻轻摇晃。

稻田里的新农人

时光荏苒,当年的测绳变成了今天的土壤传感器,铅笔记录升级为云端数据库,手绘草图变成了现在的数字图表,白炽灯下的集体学习进化成随时可回看的线上课程。但是那些经过时间检验的农耕智慧,依然以新的形式在传承。库房里那本被翻烂的《水稻栽培手册》,现在被整理成电子档案,和最新的实验数据一起存放在云端知识库里。

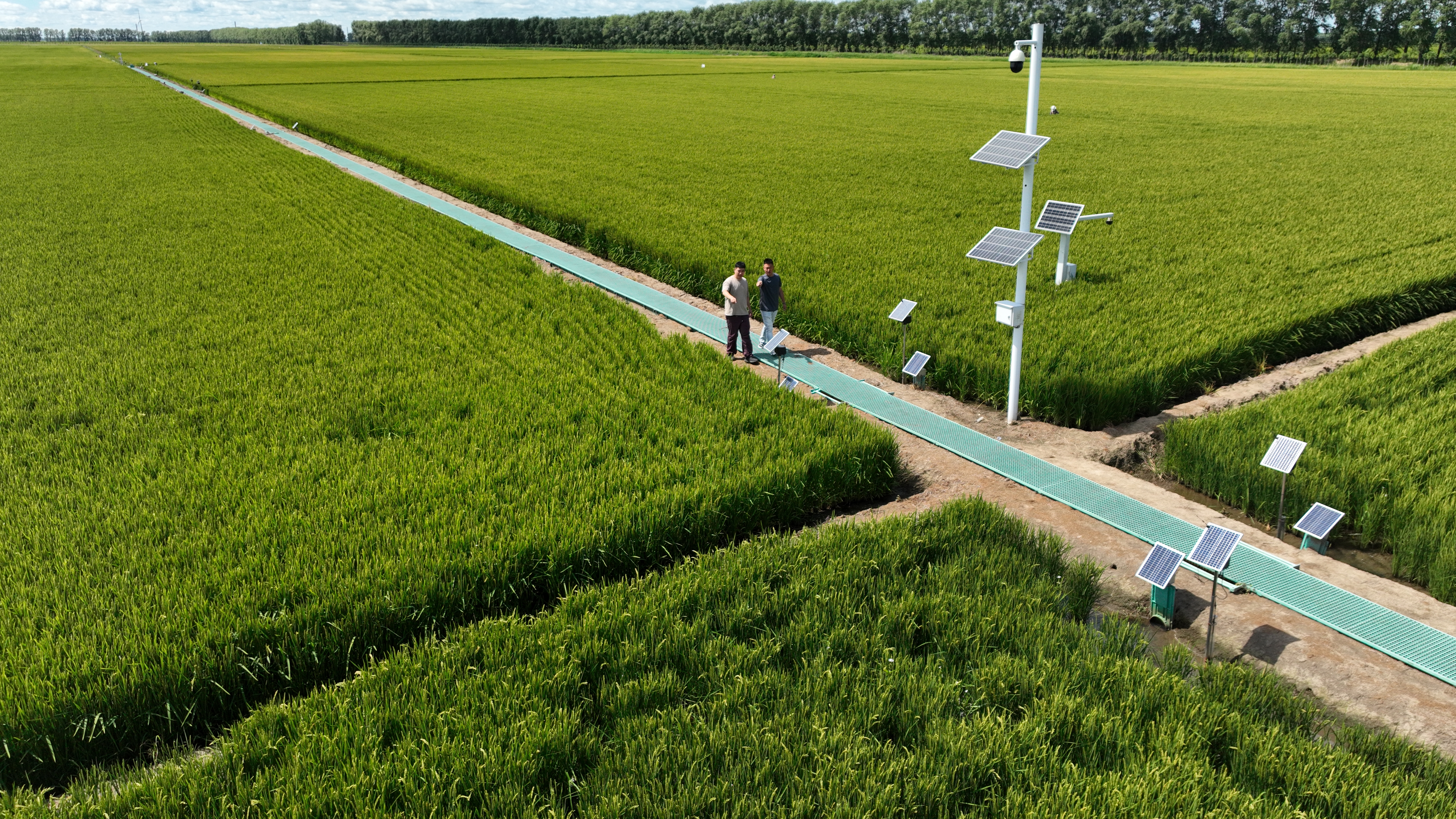

带有智能闸门的水稻田

在西3号池的田埂上,周斌看着智能闸门的太阳能板说:“我们那会儿要是有这东西,就不用半夜冒雨巡堤了。”他的目光扫过绿浪翻滚的稻田,植保无人机正沿着20年前人工踩出的田埂痕迹飞行喷洒。

夕阳下,新旧两代农具在时光展厅前静静对望:生锈的铁锹倚着崭新的北斗导航插秧机,初代联合收割机旁停着搭载智能导航设备的新一代割晒一体机。晚风拂过稻浪,带着20年前同样的泥土芬芳。这片黑土地上,变革的是生产方式,不变的是一代代农人守护粮仓的永恒承诺。

记者:姜斌 刘畅;摄影:刘运生 王博然;视频:刘运生 刘畅