在鸡西市滴道区河北北山的苍翠松林间,两片相邻的山坡夹出一条洼地,这里蒿草繁茂,一片青绿。山坡下,一座由黑色大理石板砌成的纪念碑格外醒目,“滴道万人坑死难矿工纪念碑”十二个金色大字,警醒人们这里是当年掩埋中国矿工尸体的地方——“万人坑”。

“万人坑”原址纪念馆

微风从山坡吹过,树枝摇曳似无数冤魂伸出控诉的手臂。即便七月骄阳炙烤大地,这片土地仍弥漫着令人窒息的寒意,每一丝风都裹挟着八十余年前的血泪哀鸣。

鸡西市侵华日军罪证陈列馆馆长朱玉品手指那片山坡、洼地,声音沉重地说:“‘万人坑’、死人沟、乱葬岗这些称谓背后,是日本侵略者‘以人换煤’的野蛮掠夺,是中国劳工用生命堆砌的黑色财富。”

近日,记者走进滴道河北“万人坑”遗址,洼地深处的裂痕像极了被撕裂的伤口;蒿草丛生的地面下,深浅不一的凹陷若隐若现,似是大地母亲因剧痛蜷缩的褶皱。远处松林沙沙作响,却听不见任何鸟鸣,死寂中仿佛藏着无数未竟的呐喊。

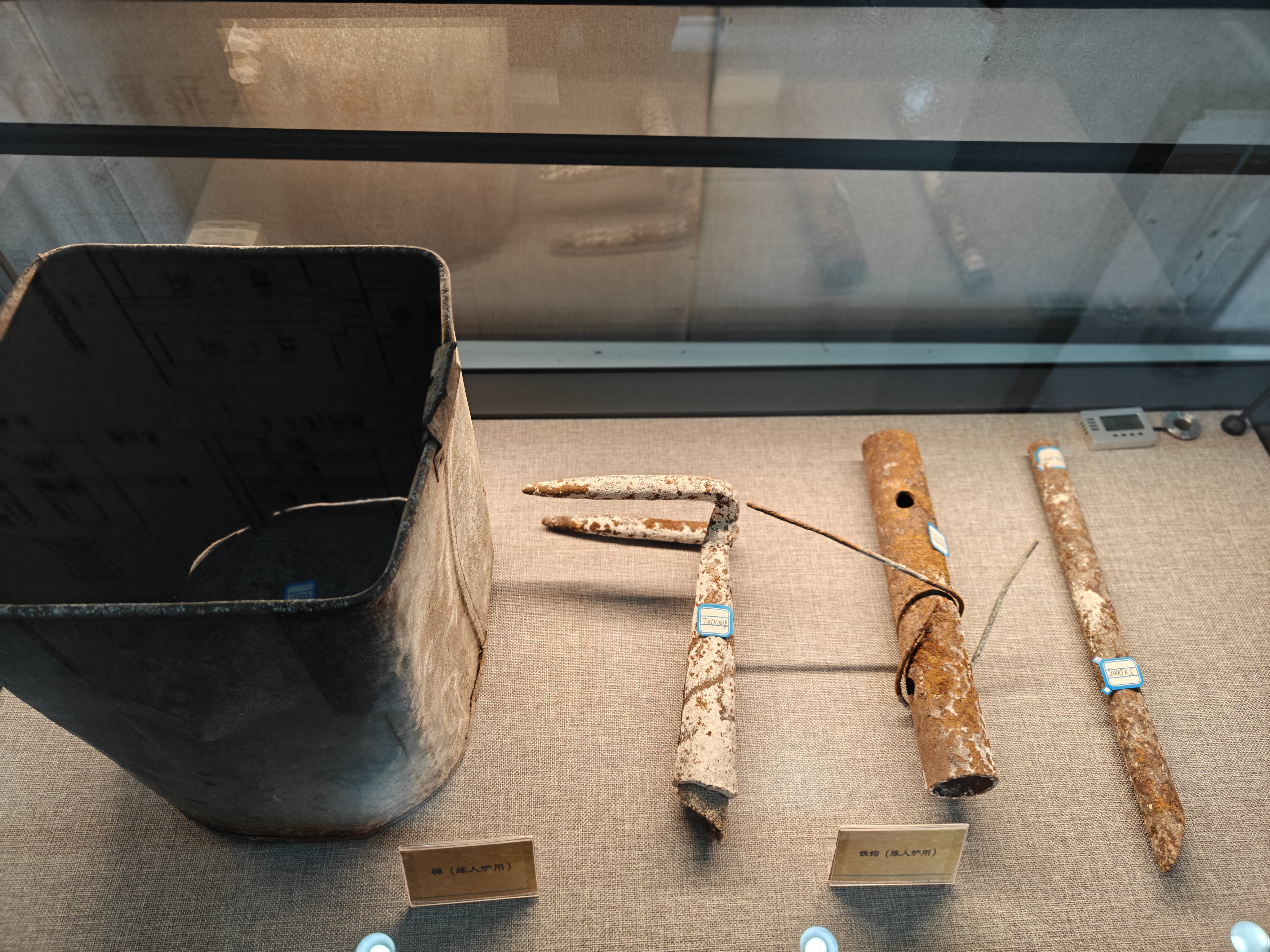

当年矿工使用的工具

朱玉品告诉记者,滴道河北“万人坑”遗址是日伪时期使用时间最长、埋葬死难劳工最多的“万人坑”。1935年至1945年共埋葬死难劳工2万余人。遗址上共有尸坑12排,1966年发掘一排尸坑就出土骨骸74具,1968年又发掘两排尸坑,并将部分骨骸移入侵华日军罪证陈列馆。

作为鸡西矿区保存最完整的罪证遗址,滴道河北“万人坑”遗址默默记录着那段暗无天日的岁月。日本侵略者为榨取煤炭资源,强迫矿工在无任何安全防护的矿井劳作,矿工们头顶随时可能坍塌的顶板,脚踏布满瓦斯的巷道,在“吃阳间饭,干阴间活”的绝境中挣扎。更令人发指的是,尚有气息的患病矿工也常被直接抛入“万人坑”。

陈列的日本武器

穿过滴道河北“万人坑”遗址,记者来到距这里1.5公里的侵华日军鸡西罪证陈列馆,馆内一座砖制的“炼人炉”像一头张着血盆大口的巨兽令人心生恐惧。朱玉品告诉记者,滴道中暖地区的这座“炼人炉”于1941年建立,最初是单孔炉,后增为双孔,是砖砌、券顶的窑式建筑,占地面积6.47平方米;维修保护前通体残长2.6米,宽2.49米,高1.45米;至1945年8月日本无条件投降时共火化尸体4000多具,是日本侵略者残害中国矿工的重要罪证,是全国仅存的伪满时期的矿区“炼人炉”,2019年被批准为全国重点文物保护单位。

“这不是普通的冶炼设施,而是灭绝人性的焚尸工具。”朱玉品指着“炼人炉”旁边展柜里锈迹斑斑的铁钩,声音哽咽,“日军为销毁屠杀证据,将矿工尸体成批投入炉中焚烧,铁钩用来拖拽未完全碳化的肢体。高温灼烧皮肉的焦糊气味、骨骼爆裂的脆响,曾是这里每日上演的人间惨剧。”

参观“炼人炉”

参观人群中,程文超望着“炼人炉”驻足良久,眼眶泛红。他说:“站在‘炼人炉’前,我仿佛看到同胞们被推搡着走向死亡的绝望眼神。教科书上的文字变成眼前的实物,这种震撼无法用语言形容。”

程诺是程文超的女儿,鸡西市师范附小三年二班学生。她随父母一起参观侵华日军鸡西罪证陈列馆,看了令人恐惧的“炼人炉”后,她对记者说:“参观了‘炼人炉’,我感到触目惊心,很多矿工死在了日本侵略者的手下,让我明白一个道理——落后就会挨打!从今天开始,我要更加努力地学习,为我们国家的强大作出贡献。”

从地下矿洞到地面“炼人炉”,从“万人坑”的累累白骨到陈列馆的无声控诉,鸡西的每一处侵华日军罪证遗址都是历史的“活化石”。它们不仅是侵华暴行的铁证,更是一部镌刻在大地上的民族苦难史,时刻警醒后人:唯有铭记历史,方能守护和平;唯有汲取教训,才能避免悲剧重演。

记者:孙伟民;摄影:孙伟民;视频:孙伟民 符瑞