眼下,广袤的三江平原上,大地披金,稻穗绕田,一派丰收的喜人景象。谈及实施粮食大面积单产提升工程后的变化,北大荒集团七星农场党委副书记、执行董事兼总经理卢百谦的脸上难掩喜悦:“从‘单户攻坚’到‘全域联动’,从‘经验种植’到‘标准作业’,我们用三年时间走出了一条‘五良融合、机制赋能、科技支撑’的单产提升之路,为粮食主产区的稳产增产提供了可复制的‘七星样本’。”

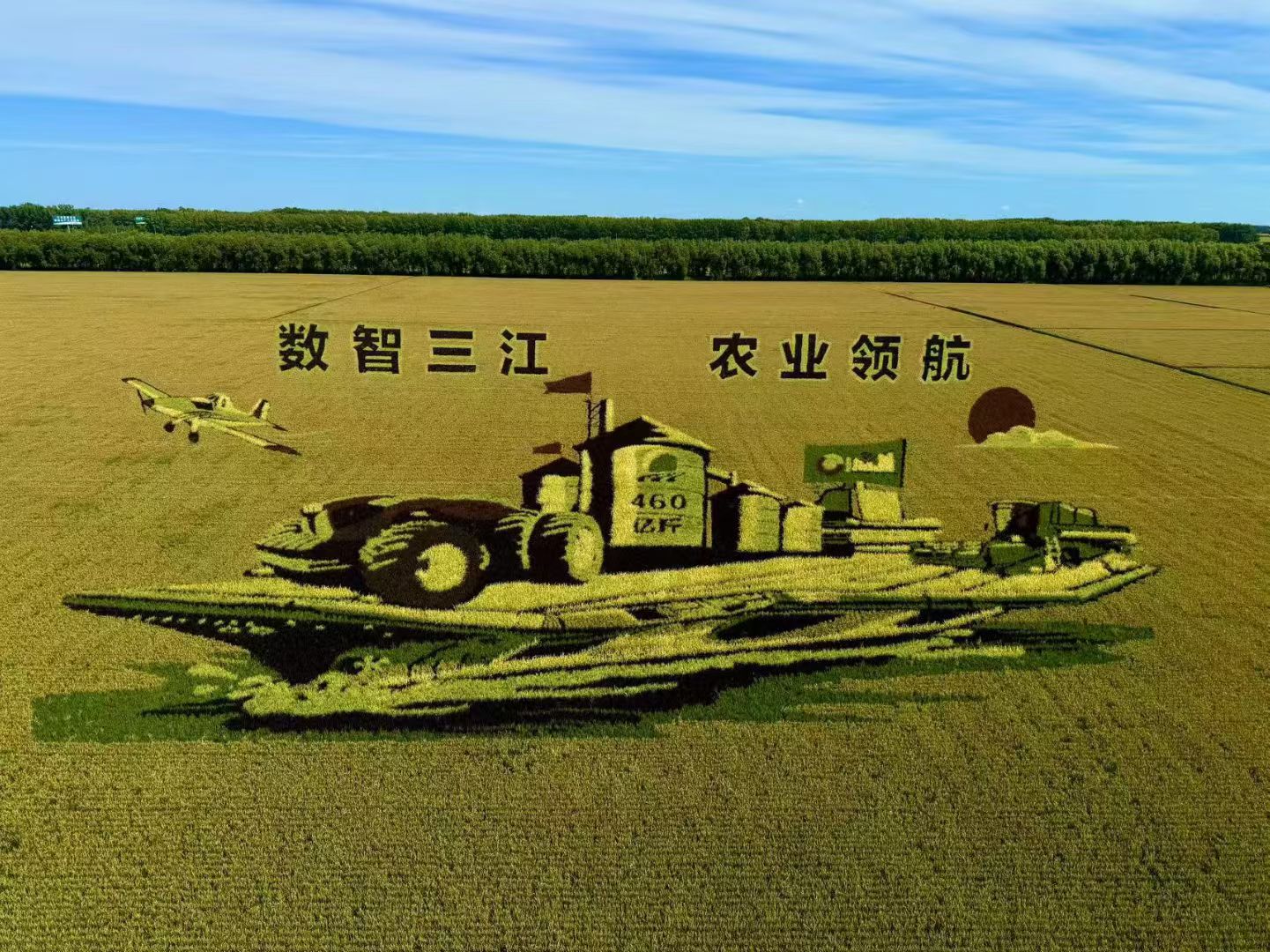

七星农场稻田画

谋篇:从“点上突破”到“全域覆盖”的战略转型

2025年是七星农场“大面积单产提升推广年”的关键节点年,按照三年规划里的“一年突破、二年重演、三年推广”的节奏,七星农场从顶层设计出发,提出“稳面积、提单产、增总产”的总体目标,整合新品种、新技术、新装备、新农人、新模式等核心要素,打造“技术突破—示范推广—全域覆盖”的闭环路径。

“以前种稻是‘看天吃饭’,现在是‘按标准吃饭’。”第十六管理区主任马英鹏指着墙上的“单产提升作战图”说,“我们把辖区种植户分成‘高产户、中产户、低产户’三类,高产户当‘标杆’,中产户补‘短板’,每个示范户带动8-10户地产户,不让一户掉队。”

七星农场通过“高产户引领、中产户提升、低产户攻坚”的三级带动机制,共筛选出400个示范户,实现技术到户、服务到人、管理到田,推动全场粮食均衡增产。

“我们不是简单地种地,而是要用科技种地、用标准种地、用制度种地。”在第一管理区万亩示范田边,负责单产提升工作的技术人员赵明武正带着团队在田间查看水稻长势。

用“铁规矩”守牢种植底线是七星农场推进单产提升的关键举措之一。今年,七星农场严格落实耕地用途管制,全面禁止“水改旱”“直播稻”等不利于粮食稳产的行为。

“直播稻省事儿但产量低,育苗移栽虽然麻烦,但能保证稻苗壮实。”赵明武说,“我们和种植户签订‘承诺书’,把种植作物与承包协议、阳光保险、生产者补贴挂钩,从源头上杜绝‘重面积、轻单产’的问题。”

目前,七星农场成功恢复水田面积1.5万亩,3万亩直播稻全面恢复育苗移栽,预计亩产可提升200斤以上。这一系列举措不仅稳定了粮食播种面积,也为单产提升打下了坚实基础。

七星农场还通过定期开展田间课堂和技术培训,不断提升种植户的科学种田水平,形成了一套可复制、可推广的技术服务模式,为“大面积单产提升推广年”目标的实现提供了坚实的机制保障。

查看水稻长势

破题:“五良融合”里的科技增产密码

“单产提升不是‘堆肥料、加种子’,而是要让良种、良田、良法、良机、良制形成合力。”农业生产部部长石岩说,“我们把‘五良融合’作为核心路径,每一步都要精准科学高效。”

在七星农场的“三大作物主栽品种目录”里,水稻品种“龙粳31”“龙粳57”占据了前两位。“我们选择适合本地积温带的20个水稻品种进行布点试验,看它们的抗逆性、产量和品质。”石岩说,“比如‘龙粳31’,在去年的干旱天气里,亩产比其他品种高30公斤,今年成为主栽品种,覆盖了54万亩水田。”

在良田方面,今年七星农场新增高标准农田1万亩,实施江水灌溉工程,替代地下水面积55万亩,进一步提升耕地质量。

“以前种地靠经验,现在种地靠数据。”正在田间调试智能灌溉系统的农户周德华说。他是早期应用智能灌溉系统的示范户之一。通过手机APP,他可以远程控制田间灌溉,实现精准控水、节水增产。他说:“以前水多了容易烂根,水少了又影响产量,现在有了智能控制系统,既省心又高效。”

在良法方面,七星农场推广“宽台大垄”“种子包衣”“精确定量”等高产栽培模式,集成应用“两精、两优、四坚持”技术体系。在水稻种植中,应用精准施肥、精准播种、精准灌溉、精准用药等技术已成常态,农艺措施落地见效。

在良机方面,七星农场不断引进智能农机,更新变量侧深施肥插秧机、雷肯智能除草机、卫星平地机等高端装备,有效提高了作业效率和质量。

尤其是无人巡田机、无人喷药机更是发挥了大作用。“智能无人机系统能实时监测土壤湿度、肥力和稻苗长势,自动调整作业参数。”北大荒智慧农业农机中心技术人员刘建国说,“比如在病虫害防治时,无人机能根据病虫害密度调整药量,比人工节省30%的农药。”

农业生产部农机办主任徐聪说,“今年七星更新智能农机216台,包括雷肯智能除草机、卫星平地机,作业效率提高了30%,作业质量也更稳定了。”

在良制方面,七星农场创新农户信用等级评价机制,通过“信用+服务”模式,激发种植户主动应用新技术、新农艺的积极性。

单产提升不是“一蹴而就”,而是“久久为功”。现如今,七星农场让“五良融合”成为了常态,让“标准作业”成为了农户的作业习惯。

水稻颗粒饱满

赋能:从“要我干”到“我要干”的机制革命

“单产提升不是‘干部催着干’,而是要让‘种植户想干、会干、愿意干’。”七星农场领导班子一致认为,“我们要通过机制创新,把‘被动执行’变成‘主动参与’。”

今年,七星农场推出“标兵管理区”评定机制,每个月根据“技术落实率、产量提升率、种植户满意度”三项指标进行评分,结果公示在微信公众号和大屏幕上。

“以前是‘要我干’,现在是‘我要干’。”第三管理区主任杨永海说,通过激励机制和公开评比,管理区之间形成了“比、学、赶、超”的良好氛围。

“技术再好,也要有人,才能落地。”七星农场领导班子深知,农技推广的关键在于人。为此,七星构建了“两支队伍”,一支是专业的农技服务队伍,另一支是具有引领能力的示范种植队伍。

“我这个月拿第一,下个月还保持住!”水稻高产创建示范户秦玉秋说,“大家都憋着劲儿跟我学,跟我比,身边这些邻居学习的积极性更高了。”

在第一管理区的“流动科技驿站”,技术员正在给种植户讲解“秋收如何做好粮食减损”的相关技术。“现在科技驿站建到了田间,很多技术难题在家门口就能解决。”种植户宋艳芝说。

在第九管理区,年轻农技员杨松岩每天穿梭在田间地头,为示范户提供“一对一”的技术指导。“我们不仅要有技术,还要会讲、会干、会带,真正成为农户眼中的‘明白人’。”

在“新农人科技驿站”,几位种植户正围坐在一起,通过平板电脑学习最新的智能灌溉和变量施肥技术。这是七星农场打造的5个“流动驿站”之一,也是打通技术落地“最后一公里”的关键一环。

“科技驿站不仅是课堂,更是试验田。”正在驿站交流种植经验的示范户尹景权说,“我们在这里学新技术、看新品种、比新方法,学得会、看得懂、用得上。”

智慧农业项目负责人孟庆山介绍,七星农场已建成“核心区试验、示范区展示、辐射区推广”的三级科技推广体系,推进农作物“耕种管收”全环节智能化作业,推动科研成果快速转化为现实生产力,助力粮食大面积单产提升。

“七星农场用三年时间写出了这篇‘粮食增产’的大文章,而文章的背后,是‘藏粮于地、藏粮于技’的战略落地,是七星人用汗水和智慧书写的‘丰收答卷’。”卢百谦说。

通讯员:吴易霞;记者:姜斌 刘畅;摄影:吴易霞;视频:马文瑞 刘畅