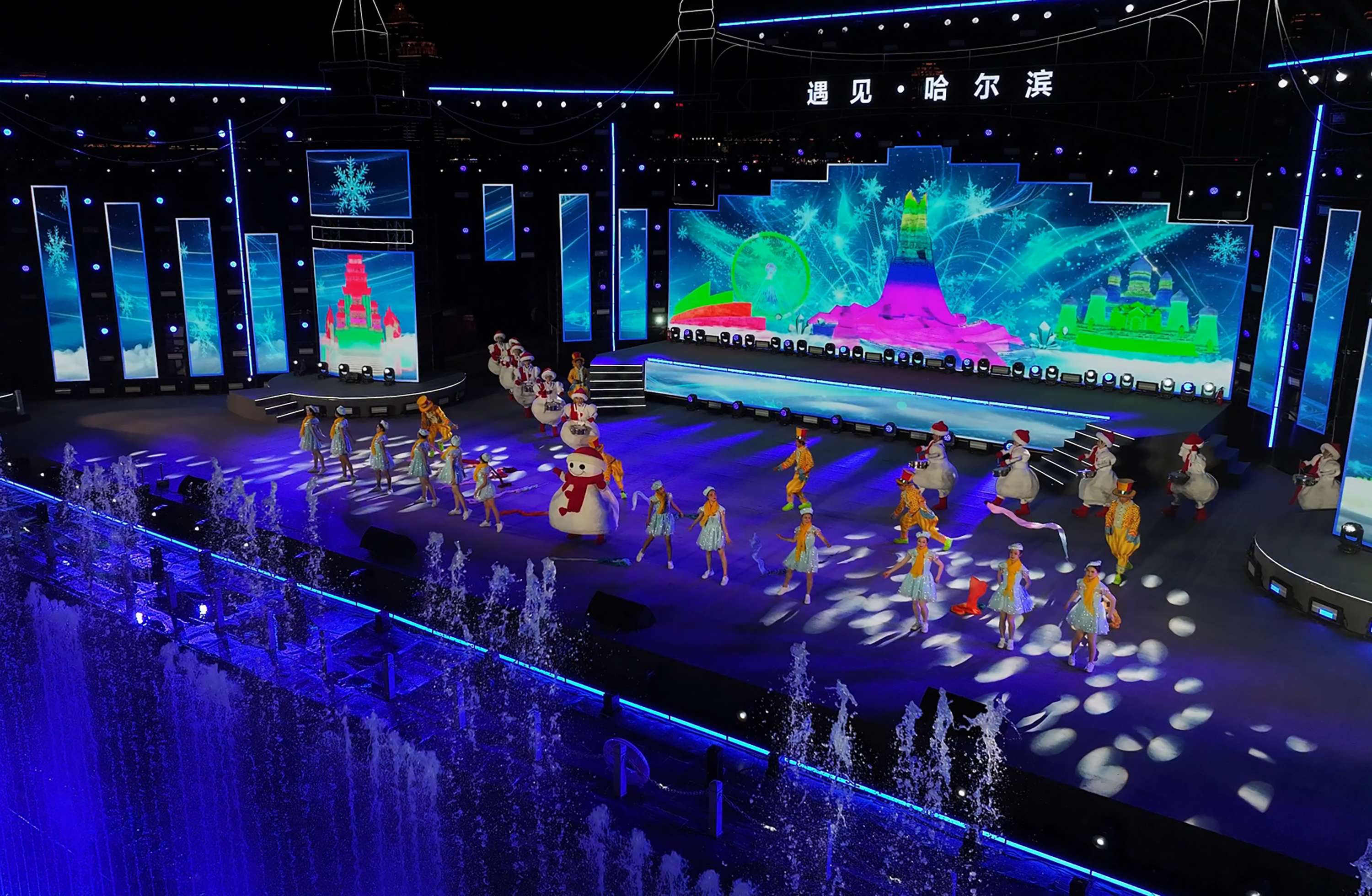

“尔滨”夏夜,松花江畔凉风习习。以驳船为舞台、夜空为幕,声、光、水、电、景交融,焕新升级的江上沉浸式演出《遇见·哈尔滨》每晚如约上演,60分钟的演出,让观众读懂哈尔滨的百年蜕变、领略哈尔滨的文化魅力。

在冰雪大世界园区冰雪秀场里,以游戏玩家视角展开的2.0版大型奇幻秀《王的战车》好评如潮。

一台在江上编织城市记忆、一台在剧场激荡历史回响,《遇见·哈尔滨》《王的战车》两台城市大秀以科技赋能、以文化赋彩,创新回答同一命题:在文旅融合的浪潮中,一座城市的“大秀”,怎样打动人心?如何用根脉连接未来?

“有根”:厚植文化沃土 绽放地域魅力

如何让外地游客快速了解一座城市?一场浓缩本土文化基因的城市秀是最直接的表达。《遇见·哈尔滨》《王的战车》可谓是哈尔滨城市文化宣推的新名片,全方位展示了城市的历史底蕴与独特魅力。

《遇见·哈尔滨》在“水陆空”多维空间里上演璀璨诗篇

《遇见·哈尔滨》用轻盈的方式串联城市记忆。“《遇见·哈尔滨》的灵感源于哈尔滨百年历史中流淌的文化密码,这里既有百年老城的工业遗韵,又有巴洛克建筑里的欧陆风情,更藏着松花江畔永不落幕的冰雪传奇。”《遇见·哈尔滨》总导演张薇说,首季以“城市记忆”为引,带观众触摸历史温度;2.0版则打造“冰城夏都奇幻夜”,将城市地标化作舞台,让索菲亚教堂的穹顶光影、中央大街的石板路故事、亚冬会的荣耀瞬间,在“水陆空”多维空间里交织成璀璨诗篇。“我们要传递的不仅是哈尔滨的热情好客,更是一座‘东方莫斯科’的浪漫基因与‘冰雪之都’的创新活力,让每位观众成为城市故事的沉浸式体验者。”谈及创作理念,张薇直言就是让演出有“润物细无声”的感染力。

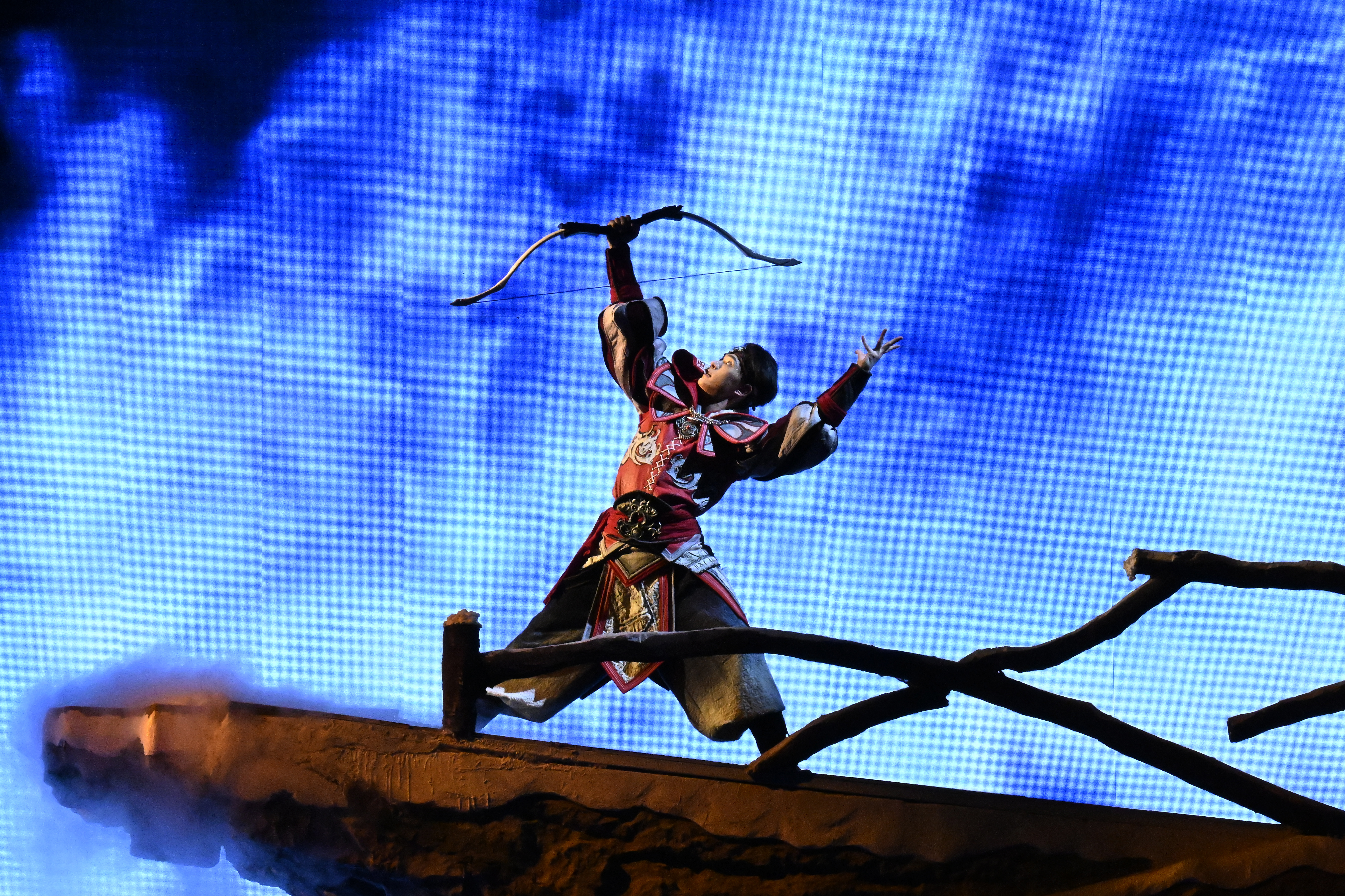

《王的战车》以女真部落的传奇故事为蓝本

《王的战车》把目光投向哈尔滨的冰雪文化和金元文化的起源。“以女真部落的传奇故事为蓝本,通过‘英雄崛起’这一主题,展现北方民族在严酷环境中的奋斗精神与勇于向上的生命力,更加突出‘冰火交融’的意象,这正是哈尔滨城市气质的完美诠释——冰封外表下涌动着炽热的生命力。”哈尔滨冰雪大世界演艺责任有限公司总经理曹向东道出创作初心。《王的战车》制作团队以科技为笔,将散落在史料与文物中的文化密码,重新编织成可感可触的当代神话。演出里的每一个细节都是文化密码:萨满祭祀的吟唱保留着非遗韵律,“铜坐龙”的图腾严格参照文物原型,就连战鼓的节奏都呼应着北方民族的心跳。通过激光投影,“铜坐龙”在舞台上“活”了过来,当演员第一次手持道具在台上展示时,历史与当下完成了一场跨越千年的对话。

《王的战车》精彩片段

在《王的战车》中,勇士战舞所迸发的力量,彰显着这座城市坚韧不拔的意志;《遇见·哈尔滨》里,江水倒映出的斑斓光影,勾勒出这座城市浪漫而迷人的轮廓。两台演出恰似两位擅长叙事的挚友,将哈尔滨的历史脉络、精神内核与独特气质,巧妙转化为观众能够直观感知、产生深刻共鸣的舞台语言。这一切,都是哈尔滨最本真、最动人的模样。

“有趣”:用技术打破边界 让体验活起来

好的城市大秀,既要有文化,更要会表达。哈尔滨的这两台大秀,用技术创新打破观演边界,让游客从旁观者变成参与者。

张薇一语道破《遇见·哈尔滨》升级精髓:“核心是打破观演边界:观众在江岸,舞台在江中,演员穿梭高空、舞台与观众区,水幕与火秀营造‘水火包容’氛围,构建立体空间。”

《遇见·哈尔滨》构建立体演出空间

500架无人机组成的“大雪人”在夜空亮起,12米高的水幕上倒映着城市地标,演员从江面通过威亚飞至观众席……这些背后是硬核的技术支撑。“《遇见·哈尔滨》升级过程中面临的最大挑战是如何在松花江的复杂环境中实现‘水、陆、空’多空间联动的沉浸式体验,同时确保设备稳定性与艺术表达的完美融合。”张薇回忆升级面临的两大主要困难时说,一是江上舞台技术攻坚,舞台搭建在三艘驳船上,需解决焊接密封、电力保障及极端天气防护等难题。驳船连接处焊接精度要求高,江上湿度大、温差显著,材料易腐蚀,需采用特殊防水防潮工艺,联合哈工大研发新型抗腐蚀合金材料,并引入军工级防水涂层技术。电力系统采用双回路冗余设计,结合智能监测系统,避免电压波动致演出中断;二是多技术系统协同运行,整合数控喷泉、水幕电影等12种科技手段,采用“时间码同步+边缘计算”技术,经200余次联调测试,将系统误差控制在0.1秒以内。

观众定格《遇见·哈尔滨》精彩瞬间

“《遇见·哈尔滨》沉浸式表演彻底征服了我,从水上舞台到空中无人机秀,再到与演员的近距离互动,我仿佛成为这座城市故事中的一员,太令人难忘了!”河北游客孙女士感叹。

《王的战车》应用硬核技术打造奇幻场景

《王的战车》的舞台则像一个立体的奇幻世界。“‘天幕地屏+激光投影’设计,让观众一秒站在千年前的北境雪原。360°环绕声场技术,精准还原风雪呼啸、战马嘶鸣的方位感,再配合剧情,营造出战场冲锋、萨满吟唱等震撼音效;穹顶激光与地幕投影的精准配合,创造了‘神兽再现’‘箭碎星辰’等奇幻场景,这些技术应用在国内演艺市场都是领先的。”曹向东说,正是基于对舞台效果和观众体验的极致追求,他们不断对演出进行优化升级。

《王的战车》精彩片段

曹向东表示,在升级版《王的战车》的打造过程中,最大的挑战在于如何让千年文化在当代舞台上焕发新生。机械战车的设计历经十余次修改,服装、道具、声效反复打磨,力求在保持金文化原始神韵的同时,赋予其现代审美,这一平衡点颇难把握。但经过团队不懈努力,最终呈现的效果令人满意。其中,最难忘的是重现“铜坐龙”这一文化符号的过程。当沉睡千年的“铜坐龙”在舞台上被演员展示时,团队成员深刻感受到文化传承的力量——历史的回响在今天依然振聋发聩,这不仅是对传统文化的致敬,更是对现代舞台艺术的一次成功探索,让观众在欣赏精彩演出的同时,也能感受到深厚的文化底蕴。

技术在这里从未喧宾夺主。《王的战车》用激光投影让“铜坐龙”重现,是为了让历史更鲜活;《遇见·哈尔滨》用水幕展现城市记忆,是为了让情感更直接。正如曹向东所说:“科技是手段,让观众感受到文化的力量才是目的。”

“有料”:以观众体验为核心 持续优化升级

“去年71场演出场场爆满、各社交媒体话题不断的成绩,让我们更渴望突破。这一次,我们亚冬会开闭幕式原班导演团队操刀,将‘震撼’二字推向极致。”张薇说,今年江上大舞台焕新升级,新增“观众互动线”,观众在观演中,突然成为“中俄舞会”的特邀嘉宾,真正实现“你在看演出,也在演自己的哈尔滨故事”。

《遇见·哈尔滨》对话城市历史

“我们注意到新媒体评论区有网友反馈,剧里角色偏少且过于凸显个人英雄主义。对此,今年新增了多位身怀绝技的英雄角色,避免故事角色单一化。有观众提出整场演出特效形式略显单调,于是今年特别融入杂技与武术元素,力求在有限时间内为观众呈现更丰富的内容。我们始终坚信,要为观众呈现最精彩的演出,就必须不断倾听并改进。”曹向东坦言,所有升级与改进,皆以观众体验为核心。今年的演出实现了三大跨越:舞台技术上,采用“天幕地屏+激光投影”的立体设计,打破空间局限,增强观众代入感与沉浸感;表演内容上,新增杂技、武术等传统技艺,使演出层次更丰富、更多元;叙事方式上,创新采用“游戏通关”形式,更贴近年轻群体喜好。未来每一季,都将根据观众反馈持续优化。

观众沉浸式观演《王的战车》

“我从未想过传统文化可以这么‘酷’!勇士们在空中完成的高难度杂技动作,配合着极光般的灯光效果,就像在看超级英雄电影。特别是敌人入侵那段,燃烧的箭矢从头顶飞过时,我下意识地缩了脖子,这种沉浸感太真实了。最妙的是以‘游戏通关’形式展开,跟着勇士完成‘驯兽’‘出征’等任务,很新颖。”一位来自江苏的大学生直呼过瘾。

“有魂”:融入城市生活 带动文旅升级

城市大秀的价值,不止于舞台上的几十分钟。它更似一个支点,撬动整个文旅生态的升级。

在2025企业家太阳岛年会上举行的冰雪经济与特色文旅内涵式高质量发展论坛上,文化和旅游部科技教育司原司长孙若风评价《遇见·哈尔滨》,让历史文化“活化”舞台,不仅打造了现象级地标,更联动餐饮、住宿、文创等产业,推动冰雪经济从短期“网红”效应转向长期“长虹”态势。

《遇见·哈尔滨》吸睛表演

“看完演出再逛中央大街,走过的每一块面包石仿佛都有了故事。”广州游客陈女士大谈新感受,“我之前对哈尔滨的了解仅限于冰雪,看了《遇见·哈尔滨》演出,我仿佛穿越到了哈尔滨的过去,被这座城市的历史和文化深深打动。”

《王的战车》正在改写“冰雪旅游只属于冬天”的认知。演出让冰雪大世界在夏季也充满吸引力,与哈尔滨国际啤酒节形成联动,游客在园区里既能看演出,又能品啤酒,停留时间大大延长。“我们要证明,文化魅力可以超越气候界限。”曹向东信心满满。

弥足珍贵的还有对“城市认同”的唤醒。北京的刘先生带孩子看完《王的战车》,孩子追着问哈尔滨的历史;有观众在《遇见·哈尔滨》的水幕前,突然读懂了城市的浪漫。这些瞬间,让演出超越“娱乐产品”的定义,成为连接游客与城市的情感纽带。两台大秀给出城市文旅内涵式发展路径:有文化根基,才能立得住;有创新表达,才能传得开;能融入生活,才能走得远。

观众意犹未尽

“本土城市剧或沉浸式演艺的核心在于挖掘并展现当地文化精髓,使游客能够深入体验与感知地域文化的独特魅力,进而增强文化的认同感。它已然从景区或城市的‘配套娱乐角色’转变为实现文旅创新融合的新引擎、拉动旅游消费的新动能。”哈尔滨市社会科学院文旅研究所副研究员吴冬颖表示,《遇见·哈尔滨》《王的战车》不仅促进了哈尔滨文旅项目的繁荣,实质性地增强了地域文化活力,同时也是哈尔滨城市又一个十分鲜明的演艺品牌标识,它们似一块强大引力的磁铁,对客源产生强大传播力和影响力,吸引更多的人关注哈尔滨,是宣传哈尔滨特色文化和城市形象的重要阵地。

《遇见·哈尔滨》炫彩舞台效果

对于如何进一步发挥哈尔滨本土演艺品牌优势,推动文旅产业高质量发展,吴冬颖提出三点建议,一是构建以优质原创文化内容为核心的旅游演艺产品,通过持续深耕哈尔滨在地文化内容,提炼更多演艺与旅游的融合点,让项目具备持续自我创新的能力,实现演绎精品的可持续发展;二是积极进行跨界融合,通过与科技、体育、康养、农业、工业等不同领域的创新联动,催生出更多新文旅演艺产品和场景;三是既关注大项目的建设,同时也重视小而美的精品演艺项目培育,在旅游演艺突破物理空间限制的当下,小而美的精品项目更容易融入到景区景点、休闲街区、主题公园之中,在更广泛的空间中传播文化,达到以小见大、锦上添花的效果。

记者:刘莉 李爱民;摄影:李鹏举;视频:李鹏举