本文图片由黑龙江省文学馆提供(姜超翻拍)

黑龙江省文学馆展出的金剑啸用过的生活器具

金剑啸用过的镇纸

86年前,年仅26岁的金剑啸英勇就义于齐齐哈尔市北门外的白塔附近,没能给妻子和女儿留下一句遗言。萧红听说金剑啸壮烈牺牲的消息后,写了一首悼念诗《一粒土泥》。我们在开花的土泥上生长,怎能忘记那些为国家、为民族抛头颅、洒热血的先烈!

我曾经不止一次地想象过,如果时光可以倒流,将历史的指针直接拨回到20世纪30年代初,是否能在哈尔滨的某条街道上遇见穿旗袍的萧红,或者手里拿着《晨光报》匆匆走过的金剑啸?我反复想象过和他们碰面的情形:如果幸运,可以站在街角与其中一人简单交谈几句,抑或仅仅只是看着他们的身影渐行渐远,最后消失在嘈杂的人群里。

然而,在现实中,无论多么超现实的想象,终究都是不合常理的,是虚构和虚妄,一个微小如烛的念头刚刚升起就不得不转瞬即灭。在商市街(今红霞街),你不知道萧红曾经居于何处,在中华巴洛克街区,你同样也不知道金剑啸故居仅剩的一堵墙到底是哪堵墙。前人生活的种种痕迹已经找不到了,而剩下的、属于心灵的那部分,只能存留在纸页上,在文字里。

知道萧红的人很多,知道金剑啸的人却很少,有些人甚至连他的名字都没有听说过。几年前,我也是偶尔路过“牵牛房”旧址,看了标牌上的介绍,才知道有这样一个人。

“牵牛房”是画家、音乐家冯咏秋位于水道街(今尚志大街)的住宅,由于院子里种了很多牵牛花,爬遍了房檐栅栏,因而得名。这所房子也是党组织的秘密联络点,在伪满初期,哈尔滨左翼文化人士经常在此聚会活动,金剑啸、萧红、萧军、罗烽白朗夫妇、舒群、方未艾等人都是这里的常客,据说赵尚志和赵一曼也曾经分别来过这里,动员方未艾和萧军去参加武装斗争。

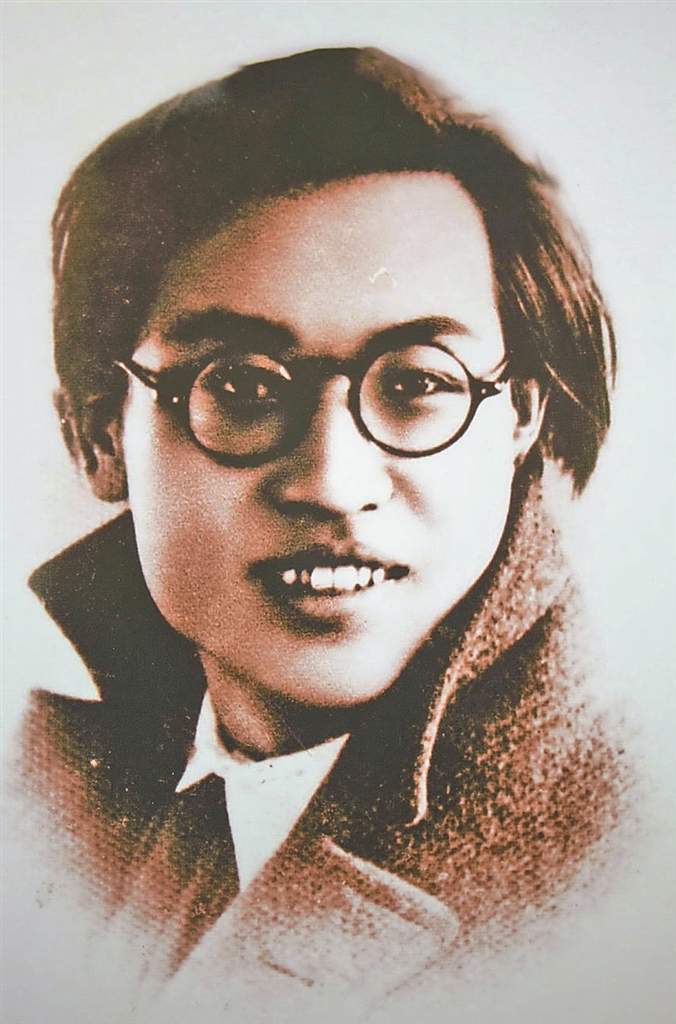

好像也是几年以前,或者稍晚一些,曾看到过一张金剑啸的照片,下面有几行字,说他是小说家、诗人、画家、剧作家兼导演,中共地下工作人员。照片上的金剑啸西装革履,留着背头,戴一副圆圆的眼镜,温文尔雅,风度翩翩,怎么看都颇具当时典型的艺术家气质,与那些冲锋陷阵的革命者似乎扯不上半点儿关系,但观其生平,读其诗文集,阅其画作,沸腾的血浪顿时就会从全身涌起,国难当头,文艺又何尝不是一条革命之路呢?本来是要做医生的,动荡的时局却让他突然意识到,医生根本无法医治人们迷茫的心灵,于是弃医从文,笔作刀枪,和鲁迅先生一样。

鲁迅先生曾经说过:医学并非紧要事,要改变国民精神,当然要推文艺。只是,在上海读书时的金剑啸认识鲁迅吗?很可能不认识,在诸多的回忆文章和史料里都没有这方面的记载,他也是在回到哈尔滨之后才结识萧红的。然而此刻,一个大胆而美好的想象忽然涌现出来:如果三个人都没有英年早逝,十年或二十年后聚在一起,会是一种怎样的场景呢?也许是一边喝着茶,一边探讨着彼此的作品,也许也会因为某件事、某个人争论得面红耳赤吧?

我曾反复想象过金剑啸与杨靖宇将军在面包街(今红专街)的丽都电影院接头时的情景,我想象着他们第一次接头的时间、暗号和短暂的谈话内容,我想象着他们略带紧张而又满脸警惕的表情。他们传递的情报是藏在报纸里还是夹在书中?他们随身携带的枪支是柯尔特还是勃朗宁?所有的细节都任凭我们这些后来者展开无尽的想象。

只是,当我每次走在这条街上,看到有人步履匆匆从身边一闪而过,或者看到有人走着走着忽然停下来,站在某个店铺门前,点上一支烟,抬眼望望四周,然后又慢悠悠地离去,我都会想起这些我曾经反复想象过的画面,在历史与现实之间,被一段段革命往事紧紧缠绕着,有时茫然远眺,只是为了辨别方向。

无论以何种形式去梳理和总结金剑啸的一生,其中都不乏推断与想象,因为他的同时代人都已离我们远去,他们的经历也正在或已经随风消逝。然而,纪念的意义和重要性就在于让时间突然转身,让你回望,并永远记住一些人,一些事。

1936年6月13日,东北发生了“黑龙江民报事件”,日伪当局在新闻界、教育界展开大搜捕,许多潜伏的中共地下党员和爱国志士被抓,5人被判处死刑,其中就包括担任过《大北新报画刊》主编的金剑啸,那时他化名金巴来。

因金剑啸曾在齐齐哈尔黑龙江民报社工作过,敌人认为他一定是共产党的重要人物,因而在哈尔滨关押一周后,把他押送到齐齐哈尔审讯。在狱中,敌人对他用尽各种酷刑,但他坚贞不屈,自己承担了全部责任,没有暴露党的关系,保护了组织和同志,充分表现了共产党人坚强不屈的高尚品质和爱国主义精神。

1936年8月15日上午,在齐齐哈尔北门外刑场,年仅26岁的金剑啸和其他四名爱国者被杀害。伪宪兵韩世杰在交代材料中讲述了金剑啸牺牲前的情景:“……第二人是金巴来,戴眼镜,穿衬衫、背心,精神都很镇静,由车门走到席上,有20来步,都是不屈服的精神,席上每人跟前放了几个馒头,一碗白酒,让吃点喝点,金巴来把馒头掷了,白酒给打翻了,完了叫脱去上衣,金巴来先将眼镜拿下,衬衣、背心脱了,动作一丝不乱。我射杀的金巴来,只一枪。”因无人收尸,金剑啸的遗体被随意埋在了一个郊外的公共墓地,那时的墓地如今已经变成了菜地。

我抄写这段史料时,忽然想起萧红写在《一粒土泥》里的诗句:“也许临行的时候,没留给你一言半语;也许临行的时候,把你来忘记;而今你的尸骨睡在山坡或是洼地?要想吊你,也无从吊起。将来全世界的土地开满了花的时候,那时候,我们全要记起,亡友剑啸,就是这开花的一粒土泥。”开花的土泥,多么生动而形象的比喻。

1996年,经党中央、国务院批准,哈尔滨为金剑啸、李兆麟、杨靖宇、赵尚志四位英烈铸造铜像。在哈尔滨市南岗区西大直街457号的清滨公园,金剑啸的雕像久久伫立,你献上鲜花,行注目礼,但他并没有回报你的注视,因为他正在凝望着这片他为之守护过的土地,他热爱这土地。