嘎仙洞。

□施德新

以前听人说“嘎仙洞”,以为它只是一个普通的山洞而已,只不过离加格达奇很近,在这一带才有点名气罢了,因为驱车40分钟左右就到了。一个偶然的机会,我和家人去那里游玩,才知道它是鲜卑族祖先的旧室。洞里的幽暗深邃,加上对鲜卑历史的兴趣,使我兴奋了很长一段时间。

在我们去往嘎仙洞的途中,前方上空出现一片雾海奇观。茫茫白雾蔓延于苍翠山谷之间,雾海云山,飘渺梦幻,也为旅途披上了一层神秘的面纱。

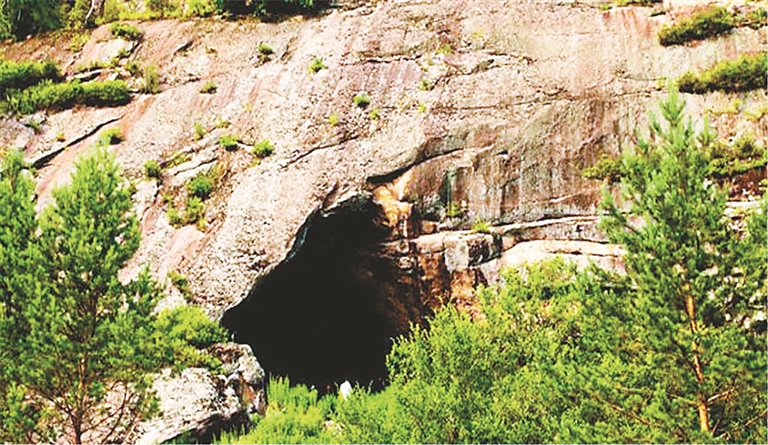

前面出现一座岩石裸露、林木稀少的大山,与这一带其它茂密的山谷相比,这座花岗岩山显得与众不同。山腰上一个坐北朝南、略呈三角形的黑黝黝的洞口映入眼帘。透过洞下秀丽、婆娑的绿树望去,洞吐溥雾,山绕白云,犹如仙境一般。

1980年,文物工作者在嘎仙洞内发现鲜卑人凿刻的祭祖祝文,由此确定它就是《魏书》记载的鲜卑人旧墟石室、祖庙。洞内堆积有较丰富的文化层,对于研究拓跋鲜卑的早期历史,具有重要科学价值,为全国重点文物保护单位。

我们顺着台阶往上走,进得洞室大厅,不约而同地发出惊叹声,洞里实在是很大,洞内面积大约2千多平方米,洞高20多米、宽20多米、深90多米。雄伟空旷,有一种威严神圣之感。洞室分为前、中、后3室,目前只开放前室。

我们去时正当夏季,洞里却很凉爽,有人赞叹鲜卑祖先好会选地方啊!

“这个洞室冬暖夏凉,很适合居住。那时此洞还是朝拜圣地,很多百姓都来祈求许愿保平安,香火很旺。”导游带着游客来到一块巨大的扁石旁,“它长宽各约3米,就是传说的祭祖石桌。公元443年,北魏第三代皇帝太武帝拓跋焘派大臣李敞带队来石室祭祖……”

祭祖祝文刻在距洞口15米西侧的石壁上,高与视线平齐,竖书19行计201字,为汉字隶书,字迹至今仍清晰可辨。

“皇天之神:启辟之初,佑我皇祖,于彼土田,历载亿年。聿来南迁,应受多福。光宅中原……”那隆重祭祖的虔诚之声仿佛回荡在洞室大厅。

向里走,洞室由此略向北拐,再往后走即是洞的顶端,那里幽静黑暗,让人不敢轻易走近。向右拐有3个有设计痕迹的耳洞,为人工凿刻而成。有一种鬼斧神工、神秘莫测的感觉。洞内东侧石壁上最新发现有一处人工打凿的半圆形平面,附近有“四”“开疆”等字,其字体与西侧石壁祝文一致,且大小相同,应是同一时期而雕刻。这些刻石文字的拓出是考古工作者的又一个重大发现。

来到洞口,举目望去,对面远处是和此山遥相呼应的窟窿山。传说鄂伦春人来以后,山洞闯入一个食人恶魔满盖,嘎仙神为了保护族人就跟满盖来比武,他投出一块巨石到对岸的山上,然后又拿箭将石头射穿了一个大洞。嘎仙比武胜出,将满盖赶跑。对面那山从而得名窟窿山。为了纪念嘎仙,鄂伦春人将此山洞起名为嘎仙洞,南面的河流就叫嘎仙河。

我们走出洞口,向左拐,来到一块凸起的石台上,这里被称为点将台,这是当时鲜卑首领发号施令的地方。从山腰看下去,眼前不禁浮现当年鲜卑首领率领部落南迁出发前,对着山脚下的族人发出雄心勃勃、慷慨激昂动员令的场面。

洞南边不远处有一条浓荫掩映、溪水潺潺、清澈见底的河流,就是嘎仙河。我们穿过一片长满绿色橡果的橡树林,来到河边。源源上千年,这条生机盎然的母亲河孕育出勤劳勇敢的鲜卑和鄂伦春儿女。那欢快轻柔的流水声,似乎追溯着很久以前常常在河边侧头洗发的鲜卑姑娘那嘹亮婉转的山歌。

回去的路上,看到几位身着刺绣长袍的鄂伦春人,在重大仪式上总会看到他们浓郁民族特色的盛装。动荡时期历经磨难的鄂伦春,如今的生活多姿多彩,幸福如斯。

我们经过那座和嘎仙洞遥遥相望的窟窿山,思绪穿越时光。拓跋鲜卑族于公元前一世纪走出世代居住的森林,那支浩浩荡荡南迁的队伍,离开嘎仙洞一路向南,鼎新脱变,与汉族共处并逐渐融合。