洪范八政,食为政首。粮食安全始终是习近平总书记心中牵挂的大事。“十几亿人口要吃饭,这是我国最大的国情”“要坚决扛稳粮食安全责任”“确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”……谆谆叮嘱,更是殷殷期待。

总书记一次次考察调研,总要去农田看一看:从河南尉氏县张市镇高标准粮田到安徽省滁州市凤阳县小岗村,从黑龙江北大荒七星农场到吉林省的松辽平原,每次总书记都要对抓好粮食生产、保障粮食安全提出新要求、作出新部署。

黑龙江、河南、安徽、吉林是产粮大省,也是粮食净调出大省,肩负着保障国家粮食安全的重大政治责任。值此两会召开之际,黑龙江日报联合河南日报、安徽日报、吉林日报,共同推出“坚决扛稳粮食安全责任”主题报道,共同探索如何发挥好粮食安全“压舱石”作用,依靠自身力量端牢“中国饭碗”,为应对各种风险挑战赢得主动,为保持经济健康发展、社会大局稳定奠定坚实基础。

黑龙江 端稳“中国饭碗”种好“龙江粮食”

北大荒集团嫩江农场有限公司红高粱喜获丰收。黑龙江日报全媒体记者 吴树江摄

建三江万亩大地号。由黑龙江省农业农村厅提供

□黑龙江日报全媒体记者 周静 宋晨曦 刘畅

春归龙江,广袤的寒地黑土又开始“热”起来,全省各地备春耕渐进高潮,粮食安全保卫战再次打响。

1573.5亿斤!2021年,黑龙江省粮食产量再创新高,比上一年增加65.34亿斤,占全国增量的24.47%,连续12年位居全国第一。

同时,作为中国“大粮仓”,黑龙江省源源不断地向外输出优质粮,粮食调出总量屡创新高,全国人民每9碗饭就有1碗来自黑龙江,为保障国家粮食安全作出了突出贡献。

端稳端牢“中国饭碗”

农业大省责无旁贷

民以食为天,粮食关系国家安危、人民幸福。

2018年9月25日,习近平总书记来到黑龙江农垦建三江管理局考察调研。在北大荒精准农业农机中心一楼展示大厅,总书记双手捧起一碗大米,意味深长地说道:“中国粮食!中国饭碗!”总书记亲切叮咛:中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上。

保证“中国饭碗”任何时候都要牢牢端在自己的手上,为“中国饭碗”提供最坚实保障,是黑龙江的神圣职责和重大使命。

“作为全国粮食生产大省,黑龙江省委省政府始终把粮食安全作为政治任务扛在肩上抓在手上。按照今年省委省政府的部署要求,全省将大力发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业,深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,加强黑土地保护,建设高标准农田,推进农业科技创新和生产组织形式创新,大力发展农业产业化经营,着力巩固提升粮食综合产能,始终当好党和国家信得过、靠得住的全国人民‘大粮仓’。今年全省粮食总产要稳定在1500亿斤以上,到2025年全省粮食综合生产能力要达到1600亿斤以上。”全国人大代表王金会说。

落实落靠“两藏战略”

稳步提升供给能力

五谷丰登,不仅来自风调雨顺的大自然馈赠,更离不开以农业科技为支撑的粮食综合生产能力的提升。

近年来,黑龙江省农业综合机械化率、主要农作物良种覆盖率、科技进步贡献率分别达到98%、100%和68.3%,多项指标位居全国首位。

2020年末,全省农业机械总动力已达6775万千瓦,其中,100马力以上拖拉机达到7.5万台,耕种收综合机械化水平达到98%,超过全国平均水平27.9个百分点,居全国第一,农机物联网应用也居全国领先水平。加快中低产田改造,农田水利、育秧大棚建设。2020年,累计建设高标准农田8116.5万亩,亩均增产粮食100斤左右,水稻智能催芽和大中棚高育苗基本实现全覆盖。

全国人大代表王守聪介绍,北大荒集团计划立足国家战略,把扩大大豆油料生产作为必须完成的重大政治任务。实施新一轮高标准农田建设,统筹推进田、土、水、路、林、电、技、管综合配套体系,到2025年高标准农田面积达到3200万亩。同时,聚焦核心科技,增强发展动力。牢牢把握耕地、种子两个要害,推动“藏粮于地、藏粮于技”战略落实落地。坚持数字技术赋能现代农业,打造“农业生产承包、种植订单、金融贷款、保险、农业投入品集团化运营、农机撮合(农机与航化)、培训教育”七大核心业务板块推广落地。

“从开垦初期年产粮0.048亿斤到1979年的年产粮50亿斤,用了32年;从50亿斤到1995年的100亿斤,用了16年;从100亿斤到2005年的200亿斤,用了10年;2009年,突破300亿斤;2011年,突破400亿斤。”王守聪代表说,2021年,北大荒集团粮食总产突破460亿斤,增产30亿斤,把粮食总产提升到历史新高。

种好种精“中国粮食”

坚决筑牢粮安基础

“当前,受新冠疫情、自然灾害等不利因素的叠加影响,全球粮食减产或供应链断裂的风险逐步加大。从第三次国土调查结果来看,全国耕地在2009年到2019年的十年间减少了1.13亿亩,耕地面积减少趋势明显。未来随着人口的增长,特别是人们食品消费升级,我国粮食需求还会呈刚性增长。”全国政协常委赵雨森在自己的提案中这样写道。

“我们要狠抓粮食生产不放松,推进国家粮食安全产业带建设,坚决筑牢粮食安全基础,以国内稳产保供的确定性来从容应对外部环境的不确定性。”王金会代表建议。

王守聪代表认为,扛稳粮食安全重任,需加大力度推进土地适度规模经营,采取政策引导、能人带动、政策驱动等措施,坚持自愿联合、自主兴办的原则,鼓励和引导农业社会化服务组织的组建,提高农业生产的组织化程度。加快构建以家庭承包经营为基础,以专业大户、家庭农场为骨干,以农业合作社和农业龙头企业为纽带,以农业社会化服务组织为保障的新型农业经营体系;加快数字农机服务平台和智能农机产业发展标准体系建设。打造要素集聚、机制高效、体系完整的“数字农机服务平台”,全面开展智能农机制造与应用标准体系建设,为智慧农业发展提供支撑;加快培育绿色低碳农业发展。打破原有的农业发展模式,创新智慧型低碳农业新模式,集成碳固定、碳减排技术,加快新一代信息技术与农业产业深度融合,以数字创新赋能农业低碳发展,从农业生态系统的整体出发,构建适合不同区域、不同生产结构的若干低碳农业模式,推进农业经济的生态系统进行良性的循环,从而达到农业资源的可持续利用的过程。

阳春三月,万物复苏。希望的田野上,勤劳的龙江儿女忙着修理农机,忙着采购农资,忙着清理育秧大棚……忙碌的身影连成了一幅奋斗的早春图,远远的背景,便是“十九连丰”那愈来愈清晰的轮廓!

吉林 “金扁担”挑出好日子

吉林省梨树县农民脸上洋溢着丰收的喜悦。由吉林省梨树县提供

农民正在收割成熟的水稻。吉林日报记者 丁研摄

□吉林日报记者 赵乃政 李娜 刘帅

仓廪实,天下安。粮食安全,念兹在兹。

2020年7月22日下午,习近平总书记5年内第3次来吉林省视察,第一站就走进丰饶的黑土地,调研一件头等大事——粮食生产。他明确指出:“吉林作为粮食主产省,要扛稳国家粮食安全重任。”

藏粮于地、藏粮于技。吉林省牢记总书记嘱托,切实扛稳维护国家粮食安全政治责任,抓住科技兴农的“牛鼻子”,在智慧农耕上下足功夫,让现代农业科技和大数据应用在农田里“碰撞”,让粮食生产更有“科技范儿”,收获质量更高,农民种粮更轻松。

2021年秋,喜讯传来。在连续8年粮食总产保持在700亿斤的基础上,吉林省粮食总产量突破800亿斤。

牢记嘱托 扛起粮食安全责任

在梨树县白山乡达利农民专业合作社里,一个个储粮仓里装满了金黄的玉米。

“2021年,玉米产量特别好,棒大、轴细、籽深,平均公顷产量达到2.6万斤左右,是近年来最好的一年。”合作社理事长董雅丽脸上洋溢着丰收的喜悦,她对记者说,好农艺、好农机、好植保加好种子,有了科技傍身,提高了生产效率,质量和产量也都更有保障。

梨树县是典型的农业大县,是全国粮食生产先进县、国家重点商品粮基地县、国家现代农业示范区。2021年,梨树县粮食产量达到41.2亿斤,实现“十七连丰”。

“我们牢记总书记嘱托,严守耕地保护红线不动摇,全面落实‘田长制’责任,严格执行耕地占补平衡制度,确保全县耕地面积394万亩不减少,并划定永久基本农田298万亩。”梨树县委副书记、县长毕志杰说。

稳产量,就要稳住粮食种植面积。2021年,全省粮食播种面积8581.95万亩,比上年增加59.28万亩。

毕志杰说:“今年,梨树县将全面落实好省‘千亿斤粮食生产工程’,坚决用‘长牙齿’的硬措施,遏制耕地‘非农化’,防止耕地‘非粮化’,确保粮食播种面积稳定在370万亩以上,粮食产量继续保持在40亿斤以上。”

耕地是粮食生产的“命根子”,不但要保数量,更要保质量。田成方、渠相通,旱能浇、涝能排,高标准农田建设,是实现粮食丰产,提高抗风险能力的重大举措。今年,吉林省将新建高标准农田550万亩。

科技赋能 农民挑上“金扁担”

阳春三月,吉林的天气逐渐转暖。

今年,梨树县卢伟农机农民专业合作社准备种植700公顷玉米,合作社理事长卢伟介绍说:“400吨化肥已经备好了,再添台大收割机,用好农机、农技,多打粮,打好粮。”

“农机+农技”,为农业插上科技翅膀。近年来,吉林省农业机械化水平不断提高,主要农作物综合机械化率达到90%,位居粮食主产省第二位。农业科技创新也成果迭出,农业信息化在全国实现“五个第一”,即12316、12582平台与农民互动服务量第一,农业电子商务进村入户第一单,测土配方施肥手机信息服务覆盖面第一,易农宝APP省域用户量第一,在全国第一个建立中国移动服务农业示范基地。

5G监测、植保无人机播种、水肥一体化、测土配方施肥、保护性耕作、抗旱节水、统防统治……从牛耕肩挑的传统劳作,到机械化、智能化的现代农业,农业现代化这根“金扁担”,让“中国饭碗”里的吉林粮越来越多,让农民的生活越来越好。

“我们村今年粮食均产每公顷2.5万斤,相比去年,每公顷能增收3000~5000元!”提起今年的大丰收,全国人大代表、榆树市刘家镇永生村党总支书记王艳凤心里美滋滋的。“种地就得讲科学。”她感慨地告诉记者,“你看,测土配方施肥有针对性地为黑土地‘加油’,氮、磷、钾等营养元素,缺啥就补啥;病虫害绿色防控技术让虫吃虫,既减少污染,长出来的粮食还籽粒饱满。”

农业科技为农兴农强农。王艳凤认为,农业生产、管理、运营的科技化、精细化、市场化需要更多高素质专业化的人才,“希望国家尽快出台相关政策,提高农村人才待遇,鼓励一些涉农类毕业生扎根农村、服务农村。”

广袤的黑土地上,农机声隆隆,宽大的铁犁翻起深厚的黑土,农机人员走进田间地头,手把手地“传经送宝”,一幕幕科技兴粮、绿色兴粮、力促粮食生产稳产提质的大戏在白山松水间演绎。

不负好时光。吉林这片田野,充满希望,大有可为。

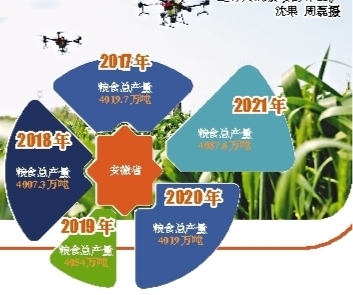

安徽 用良种护粮安

农机手驾驶收割机进行粮食机收减损技能比武。胡卫国摄

植保无人机对小麦进行大规模喷药作业。沈果 周磊摄

□安徽日报记者 李浩 张岳

粮食是社稷之本,种业是粮食之基。种子作为农业产业链中的源头,是国家粮食安全和农业持续发展的一个基础产业。

推进种业高质量发展,才能确保“中国碗主要装中国粮”。今年的中央一号文件明确提出,“大力推进种源等农业关键核心技术攻关”,体现了国家对种业科技的高度重视。全国政协委员、安徽农业大学常务副校长马传喜告诉记者,目前,我国水稻、小麦两大口粮作物品种100%自给,已形成比较健全的良种繁育和推广体系。作为粮食主产区,近年来安徽不断选育和推广水稻、小麦优良品种。“安徽小麦育种水平逐年提高,目前主要品种中,本省选育的比重已经从5年前的10%左右提高到30%上下。”

虽然我国种业科技进步明显,但距离国际先进仍有差距。企业和社会资本进入种业领域的内生动力不足,且偏向“短平快”的研究方向。从资源利用、基因挖掘、品种选育到产品研发、推广和应用,我国种业企业尚未形成完整的产业化链条。种业发展滞后、受制于人,是农业科技“卡脖子”的集中“卡点”。

马传喜认为,种业市场发育不足、创新要素流动不畅,是制约我国种业科技创新的重要原因之一。为此,他建议优化种业市场竞争环境,建立更加合理的财政投入机制。建立更加公平合理的市场准入机制,推动种子产业竞争由控制种子生产向新品种研发、再向构建育种技术专利优势方向转变。政府应加大对公益性较强的常规品种的研发投入力度,支持鼓励社会投资开发更易于产权保护或利润率较高的杂交品种和地方特色品种。

“改革是解决现实问题的‘金钥匙’,还要加强体制机制改革,激发种业科技发展活力。”马传喜建议,改革种业经营管理体系,加快种业内部的并购与重组,形成育繁推一体化龙头企业或复合型企业。进一步激发科企单位的合作潜力,支持鼓励双方开展实质性的育种科研合作,建立成果共享机制。赋予公立研究机构育种科研人员更大的成果处置权和所有权,减免成果转让单位留存或赋予研发团队全部所有权,允许育种科研人员自主决定成果转让价格或作价入股创办企业。支持鼓励科研院所育种科研人员积极承担企业委托项目,定向培育种业所需的产品和技术,让“创新链”与“产业链”实现深度融合。

“俗话说,‘猪粮安天下’。除了农作物种子,畜禽种业作为农业种质资源的重要组成部分,也应当受到重视。”全国人大代表、安徽省农业科学院副院长赵皖平表示,虽然我国是畜牧业大国,全国猪肉、鸡肉、禽蛋产量均居世界第一,但不是畜牧种业强国,我国以地方品种为基本素材,近十年培育了100多个畜禽新品种(配套系),然而市场占有率不高,“顶天立地”的品种少。目前,支撑我国生猪、家禽产量的核心种源对进口的依赖性较大,如果出现断供,势必对我国畜牧业乃至国民经济产生深远影响。

“依托我国丰富的畜禽种质资源、加快培育具有自主知识产权的突破性畜禽优良品种,以提高我国核心种源自给率刻不容缓。”赵皖平认为,要发挥市场经济条件下新型举国体制优势,从国家战略层面聚焦畜禽种业“卡脖子”问题,建立中央和地方财政长期稳定的投入机制,实现中国从畜牧种源进口国到输出国的转变。

赵皖平还建议,加强种业知识产权保护,制定具有国际视野的知识产权战略,严格保护国内种质资源安全,防止资源流失或被窃取。加快培育突破性畜禽优良品种,建立完善国家畜禽生物育种多功能实验室,重点建设基因组学平台、分子生物学平台、基因编辑平台、高通量分子检测平台等。整合全球力量推进联合育种,深入推进畜牧良种联合攻关,鼓励种业企业建立海外研发机构、种业基地或并购全球先进的科技型种业企业、研发机构,联合建立育种研发中心和良种繁育基地,加强境外优异资源引进,扩大新品种、新技术出口,全面提升我国畜禽种业自主创新力及国际竞争力。

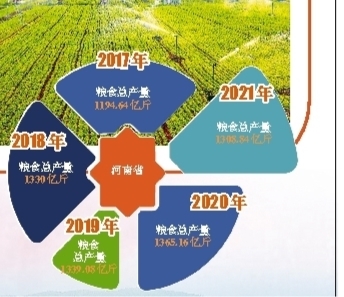

河南 让“中国碗”盛更多“河南粮”

神农种业实验室成果展示。

高标准农田实现精准灌溉。 河南日报资料片

□河南日报记者 刘晓波

3月1日,春光明媚,河南省南阳邓州市文渠镇李洼村,种粮大户刘飞正在麦田边忙活,指挥无人机给麦苗喷施叶面肥。

去年5月,习近平总书记在赴南阳南水北调中线工程渠首考察途中临时下车,走进一处麦田察看小麦长势。看到丰收在望,习近平总书记指出,夏粮丰收了,全年经济就托底了。

河南粮食产量占全国十分之一,小麦产量占全国四分之一强,牢牢守住保障国家粮食安全底线,河南使命在肩,责无旁贷。

用科技保障

国家粮食安全

小麦从种到收,要经历200多天的生长过程。决定小麦产量的五个关口基本都在春季。河南扛稳粮食安全重任,力夺夏粮丰产丰收,春管这一仗必须得打赢。

受去年持续降雨影响,河南部分地块小麦晚播。越冬期苗情监测显示,今年一二类苗比例比去年有所降低。

河南省农业农村厅派出18个小麦专家指导组分包17个省辖市、济源示范区和10个省直管县(市)实施科技壮苗行动,全国人大代表、中国工程院院士、河南省农科院研究员许为钢正是其中一员。

“前一段时间,我作为商丘永城小麦专家指导组组长,辗转商丘、南阳、驻马店和周口河南省四个产粮大市指导小麦春管,总体来看,今年河南小麦发育正常,苗全,基本没有出现缺苗断垄现象,小麦根系发达,旺苗少,对于抵御孕穗期倒春寒有好处。”许为钢建议,春管要突出一个“早”字,及早开展肥水管理、中耕划锄,加强化肥、农药等农资稳产保供,加快苗情转化升级。

种子是农业的“芯片”,河南省重塑“三农”领域省实验室体系,高规格建设神农种业实验室,开展种源“卡脖子”技术攻关。

“通过神农种业实验室建设,我们将打造黄淮麦区新的、高起点的作物科学技术创新平台,实现在作物遗传育种方面的理论创新、技术创新和产品创新,通过理论和技术的先导性研究,为新品种选育不断提供支撑,保障国家粮食安全。”许为钢说。

农产品供给安全和质量安全都要保障

“保证粮食安全是天大的事,也是最大的民生,手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”全国政协委员、河南绿色中原现代农业集团有限公司董事长宋丰强每年在全国两会上的提案都与农业有关。

河南是农业大省,也是农产品加工大省,农产品加工业成为全省两个万亿级产业之一,河南正从“国人粮仓”迈向“国人厨房”,并丰富着“世人餐桌”。宋丰强建议,加大对产粮大县、种粮大户的扶持力度,调动种粮大户的积极性,鼓励多种粮、种好粮。同时要加大对农业产业化重点龙头企业的扶持力度。发挥重点龙头企业的示范带动作用,特别是助推重点种业龙头企业做大做强,不断延长农业产业链,让龙头企业与农业合作社和种粮大户融合发展,做好上中下游各个环节的统筹工作,打好组合拳,稳住农业基本盘,确保农业稳产增产、农民稳步增收。

“河南绿色中原现代农业集团作为国家级农业产业化重点龙头企业,特别注重原材料源头管理和产销全程监管。”宋丰强表示,保障国家粮食安全,既要保障农产品供给安全,又要保障农产品质量安全,让老百姓“吃得安全”“吃得健康”。