如何用一张薄板直接成形出直径3米级火箭燃料贮箱整体箱底?哈工大材料学院苑世剑教授团队从根本上攻克了大尺寸薄壁曲面构件整体成形中起皱和开裂并存的国际性难题,使我国火箭结构制造关键技术实现跨越式发展。

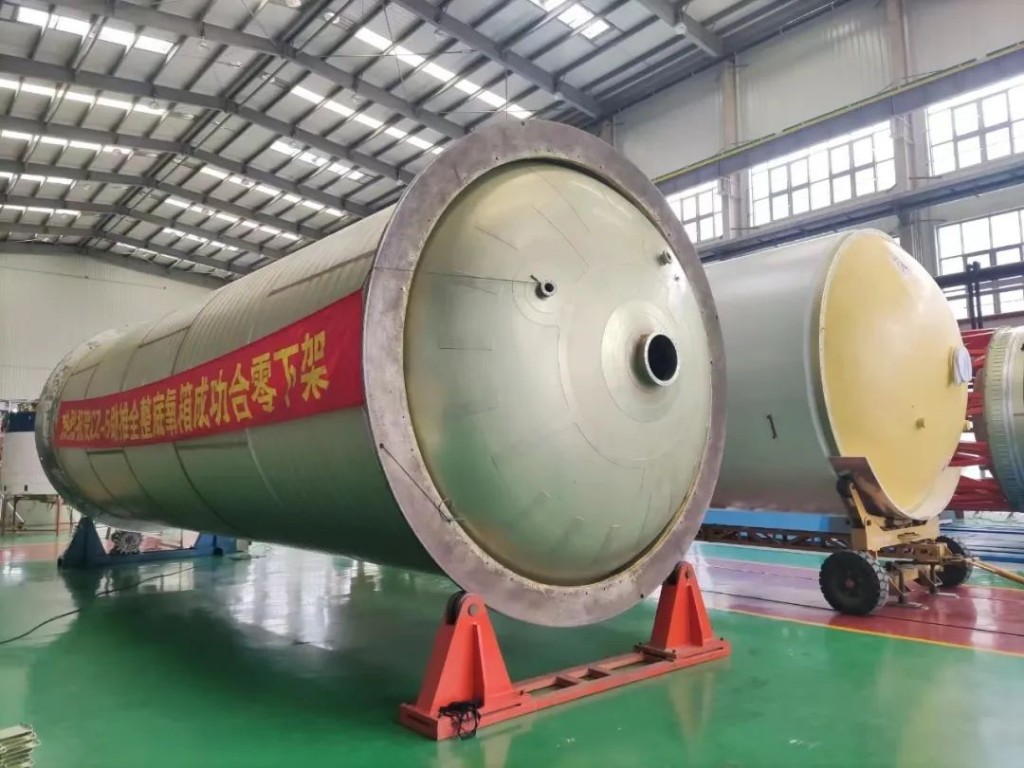

大型流体高压成形装备及3米级火箭整体箱底

10月13日,由哈尔滨工业大学和中国航天科技集团有限公司八院149厂等联合打造的,国内首条运载火箭3米级箱底批量产线,实现了第100件充液拉深整体箱底下线,相比国外第一代技术,此次双方自主研制的流体高压成形第二代技术,在高质量、高可靠、低成本方面优势显著。

第100件充液拉深整体箱底下线现场

破解国际题摘下火箭上的“皇冠”

运载火箭是国之重器,运载能力有多大,航天的舞台就有多大。

燃料贮箱是火箭的主体结构,占火箭结构干重的80%。贮箱的箱底承受内压、轴压、振动和冲击等复杂载荷联合作用,是关系火箭整体可靠性的核心关键构件,被誉为火箭上的“皇冠”。

采用整体结构箱底的CZ-5火箭贮箱

2012年以来,苑世剑带领流体高压成形技术研究所团队,另辟蹊径,提出板材成形失稳起皱流体均布加载应力场调控理论,发明可控加压板坯流体成形工艺,用“以柔克刚”“如影随形”的方式,让无形的液体听得懂“指令”,从根本上解决了薄壁结构整体成形发生起皱国际难题。

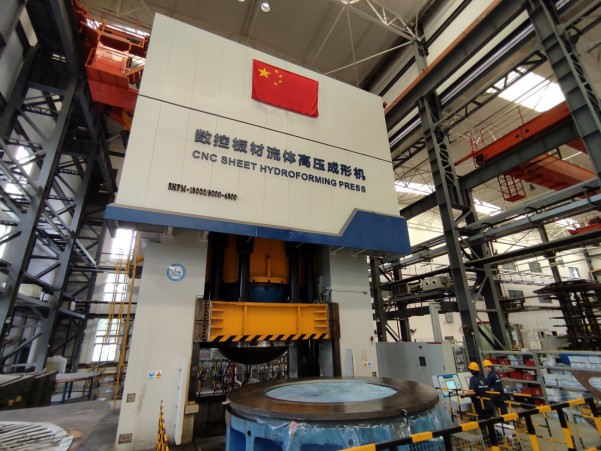

为将新理论和工艺物化到装备中形成现实生产力,2018年,苑世剑带领团队研制出大型板材流体高压成形装备,攻克了10余项工艺核心关键技术,首次采用超薄板材直接成形出直径3米级火箭整体箱底并成功批产,摘下火箭上的这一技术“皇冠”,大幅提升箭体结构承载能力和可靠性,使我国火箭结构制造关键技术实现跨越式发展。

合作研发的大型流体成形装备

解决“卡脖子”难题 练就“专啃硬骨头”的作风

上世纪90年代,优势明显的流体高压成形技术在国外开始应用。但在国内,这一技术的研发还是道阻且长的“冷板凳”。哈工大苑世剑团队毅然选择这一“冷板凳”,一坐就是三十年。

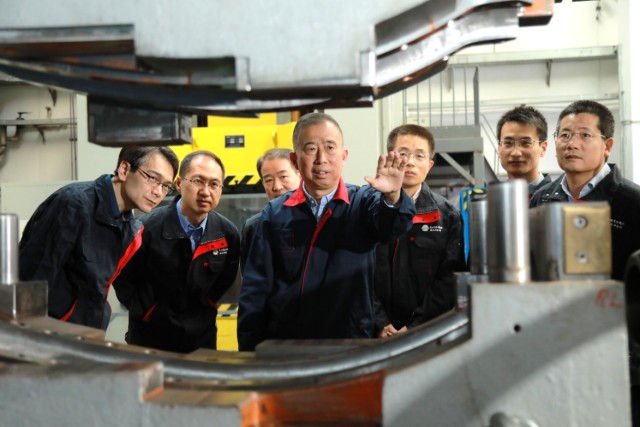

苑世剑教授团队

多年来,苑世剑带领团队引领流体成形技术从简单形状到三维复杂构型、从常温成形到高温成形的跨越发展,研究出壳坯、管坯、板坯和难变形合金薄壳四类整体构件流体成形技术及装备,取得理论突破、技术创新、装备研制一体化的系统成果,推动我国金属薄壁构件整体成形技术进入国际领先行列,形成中国独有的流体压力成形技术体系。

“苑老师确定科研方向有个不变的标准,就是必须有理论突破和应用价值,要能解决真问题!这也练就了团队‘专啃硬骨头’的作风。”团队成员刘钢说。

运载火箭“长七”的高可靠性,对整体结构五通件要求极高。苑世剑带领团队迎难而上,大胆提出制造整体结构五通件的全新技术:利用流体介质以柔克刚、如影随形的特点,把简单的一张平板坯料成形为整体结构五通件,成功助力“长七”火箭一飞冲天。

一汽集团某自主品牌轿车底盘构件内高压成形技术遇到难题。苑世剑带领团队攻坚八年,不断摸索,实现了国产轿车底盘构件向高强度、轻量化和整体结构的换代发展。

苑世剑的“定力”对团队成员影响很大:“苑老师不允许我们跟风,做科研就要深挖,做顶尖水平,手上要有‘绝活’。”这种“一锥子扎到底”的劲头,在长期积累中不断鞭策年轻人成长,团队踏实务实、敢打硬仗的作风愈发鲜明。

“我们团队核心成员只有十多位,但每一位都能负责一个子方向,有所成就和作为。”苑世剑评价。

多年来,该团队科研成果获得两项国家科技进步奖二等奖、两项目国家技术发明奖二等奖。

“交钥匙工程”确保科研成果转化落地

实验取得成功,苑世剑便把目光投向成果转化。他带领团队将工艺技术物化到装备上,以“交钥匙工程”形式,确保企业能够拿到直接发挥效用的设备。

2008年底,苑世剑教授团队首次实现了汽车关键件的批量生产,内高压零件比传统零件减重显著,材料利用率明显提高,广泛应用于一汽、上汽等30多个自主品牌车型,为我国汽车工业化走自主创新道路作出了重要贡献。

苑世剑说,“好多人问我把握住技术发展方向的诀窍是什么?那就是生产一线。只有在生产一线及时发现技术瓶颈和产业需求,才能掌握一手信息把握好科研方向。”

苑世剑对产学研结合培养“实用型人才”格外重视。“不能只满足发表几篇论文,我们的工业级用户是零件不是材料,从材料变成零件、产品,要有工艺、设备等。所以,我们坚持材料-工艺-装备一体化解决国家重大需求。”

在车间现场指导学生实验是团队教授刘伟的习惯。“苑老师要求,学生进入车间进行实验初期,指导老师要亲自到场指导实验细节。他经常‘抽查’我们是否清楚学生的实验细节,这也是团队教师的一个准则,要不断促进学生应用实践能力的提升。”

团队教授王小松从1999年开始跟随苑世剑学习、工作。“苑老师要求我们做科研要抓住两头,一头是基础理论和规律,绝不能含糊。另一头就要抓应用,现在很多企业的研发能力还十分有限,高校尤其是工科院校责无旁贷,这是国家需要。”

功夫到家的老师才能培养出能打硬仗的学生

做个好老师,一直是苑世剑的理想。

多年来,苑世剑始终用哈工大“规格严格,功夫到家”的校训教书育人。他认为,学生基础理论知识必须扎实,“规格严格”就是教师对学生的要求。

苑世剑对团队成员有个要求:做任何实验前,要做详尽的实验规划方案和理论推导,实验后要把所有实验数据分析透彻,3天内提交实验报告。

“苑老师的要求虽然很严,但却让大家受益匪浅。”哈工大2018级博士生莫琛说,“我们渐渐发现,养成这个习惯会把问题分析得更透、考虑得更全面。这种方法已成为团队科研过程中长期秉承的思想。”

苑世剑对学生论文也有要求。“论文要在团队内部认真修改多次,达到团队认可水平才可以外送,这样的论文质量更有保证。”哈工大2021级博士生孙文笑言:“我们团队的论文是绝不可能‘水’的。”

哈工大历史上有教师要过“教学关、科研关、水平关”三关的传统。直到现在,苑世剑还将此作为标准,经常问自己和团队教师,“这‘三关’你都过了吗?还有没有不足?”苑世剑说,“‘功夫到家’不是一种结果,而是一种过程和状态,始终保持这种状态才能培养出真正高水平的人才。”

苑世剑大力弘扬教育家精神,不断把科研成果总结形成新知识融入课堂教学,再传授给学生们,让老课常新,让学生开眼界、有视野、有启发。

多年来,苑世剑获授权发明专利806项,出版专著4部,发表学术论文190余篇,并获得全国创新争先奖状。

“只要国家有需要、产业有需求,我们的硬仗就还要继续打,硬骨头就还要继续啃,这是高校科研工作者的使命,也是一代代哈工大人的传承。”苑世剑说。

苑世剑教授荣获创新争先奖

(图片由哈工大提供)

通讯员:马晓雪;记者:赵一诺