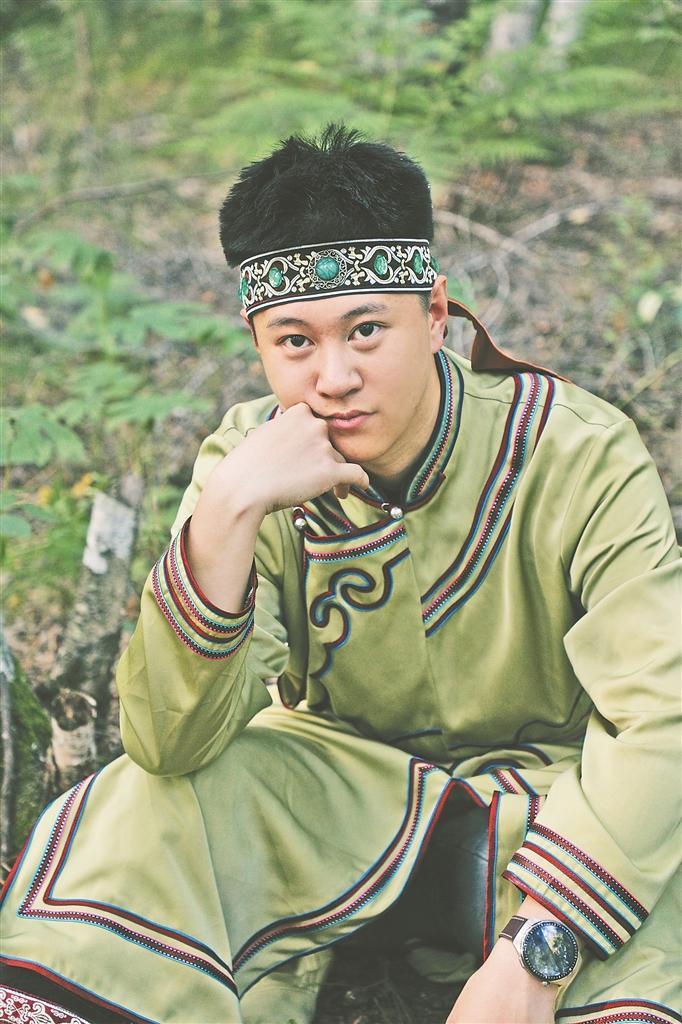

郑照楠

兴安岭的樟子松会在树干记下每道风痕,老关家的故事则藏在几代人的印记里。作为一名从百里之外奔赴鄂伦春族乡的基层选调生,初到岗时的我,怀揣着“为边疆热土添砖加瓦”的热忱,却因对这片土地的红色故事了解不够而有些茫然。直到一次下村走访,推开村民关小伟家的木刻楞房门时,缭绕的炊烟中飘来的,不仅有柳蒿芽骨头汤的清香,更有一段关于鄂伦春族战士关福伦前辈奔赴抗美援朝战场的往事——那是我触摸这片土地精神根脉的开始。

“1951年的雪很大,父亲背着祖上传的猎枪踏出门时,脚印在雪地里陷得老深。”关小伟说,“咱鄂伦春人打小就懂,兴安岭的每棵树都连着根,国家就像最粗的那棵红松,根断了,林子也就散了。”

作为部落公认的好猎手,关福伦把猎人的生存智慧淬成了战场上的利刃。最险的那次突围,连队被敌军机械化部队困在悬崖下,是他凭着鄂伦春人对山林的直觉,找到那条仅容一人通过的“熊道”,带着两名战友攀援而上,摸掉三个火力点。

1953年深秋,关福伦踏着落叶归来。那杆陪伴他狩猎多年的猎枪,被红绸子裹着斜挎在肩头。农闲时,晒谷场的石碾旁总围满孩子,听他讲如何用桦树皮包扎伤口,如何在没有指南针时靠树影辨方向。

如今关家的墙上,军功章右侧多了张彩色照片:穿鄂伦春族刺绣坎肩的小姑娘,胸前的红领巾与太姥爷的勋章遥相呼应。这是关小伟的外孙女儿,民族小学“红色宣讲团”的成员,最擅长用稚嫩的嗓音讲述“太姥爷和他的枪”。关小伟说:“我没啥文化,就想把这些事攒成故事,让孩子知道咱鄂伦春人不光会打猎,更懂得保家卫国。”前年乡里重修了通村公路,关小伟第一个报名当护路员,寒冬里背着铁锹巡视的身影,像极了当年父亲在阵地巡逻的模样。

有次大雪初霁,我问关小伟,他觉得关福伦前辈那代人最珍贵的品质是什么。他说:“是把‘根’扎深的能耐。”

在鄂伦春族乡待得越久,越明白红色从不是什么惊天动地的传奇。它就藏在关小伟家每天升起的炊烟里,藏在他擦拭父亲那枚属于鄂伦春族抗美援朝战士的军功章时小心翼翼的动作里,藏在每个鄂伦春人“守好家、护好国”的朴素信念里。而我这个外来的选调生,也在这些故事里慢慢懂得,想要为这里出力,先得读懂这份藏在烟火里的坚守——这或许就是我与这片土地的缘分,也是我扎根基层的第一课。

(作者单位: 逊克县新鄂乡人民政府)